奈良県景観資産

|

平成23年から28年度までに、県内でも特に優れた景観をテーマを定めて一般公募の上審査し奈多県が登録しました。(奈良県景観条例第20条に基づく)

その内容も歴史を感じさせる町並みや大自然の営み、山から見下ろした風景など、多岐にわたり161点が登録されました。

当ホームページでは、奈良県景観資産に対応した奈良の今昔写真WEBに掲載している写真を集めました。 |

| 登録テーマ:四神八景 |

| |

|

|

|

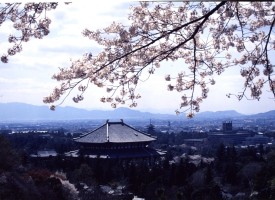

001A2011東大寺大仏殿、奈良盆地が眺望できる奈良奥山ドライブウエイ沿い(奈良市川上町)

|

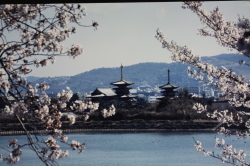

奈良大和路の四季 大仏殿と興福寺五重塔・奈良の街

春日奥山ドライブウエー

東大寺境内東北東北の山麓より(奈良市雑司町) 撮影と文:福川美佐男氏 |

春

平成19年4月5日(2007)撮影

桜の花咲く陽春の古都奈良大和路が一望できる地点で晴天の日には遠くの山並みも眺められ、古都大和路の風情が満喫できる場所です。

|

夏

平成15年7月5日(2003)撮影

昔、棚田があった上の方で、青葉の美しい後方に、大仏殿の屋根・興福寺の五重塔が望め初夏の古都奈良の風情が満喫できます。

|

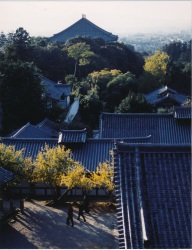

秋

平成17年11月20日(2005)撮影

東大寺境内東北の山麓より、晩秋の古都奈良大和路を遠方の山並みも入れ、前方には紅・黄葉の木々で秋の奈良奈良大和路らしい風景を表現しました。

|

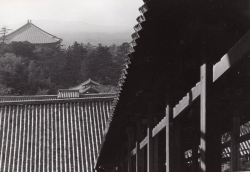

冬

平成20年1月21日(2008)撮影

前夜より降った雪が淡くつもり、奈良では雪はあまり降らず雪の景色は少ない。大仏殿の屋根・南大門の屋根・興福寺五重塔の屋根・前方の樹林に積もった淡雪で古都奈良大和路の風景が墨絵のように、モノクロの世界になり、清々しい気持ちになりました。

|

平成17年(2005)4月9日

春日奥山ドライブウエー桜並木より大仏殿・五重塔

|

|

|

|

| 002A2011東大寺大仏殿、生駒山が眺望できる東大寺二月堂(奈良市雑司町) |

| 東大寺 昭和15年8月3日 写真提供:齊藤義明氏 |

東大寺

昭和31年(1956)12月2日 |

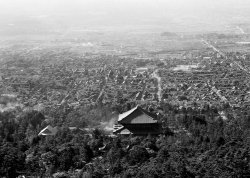

二月堂より遠望

写真提供:齊藤義明氏 |

二月堂より遠望

前の大屋根は大仏殿

写真提供:齊藤義明氏 |

東大寺二月堂から大仏殿

東大寺二月堂から大仏殿 昭和15年頃_R_thumb1.jpg)

写真提供:齊藤義明氏 |

写真:岡田庄三氏 |

お水取り 東大寺二月堂 当日

撮影:平成27年(2015)3月12日 河本 |

花の東大寺

写真:昭和46年(1971)4月4日

写真撮影:厚見昌彦氏 |

|

|

|

| 東大寺今昔 四季の移ろい 写真撮影:福川美佐男氏 |

平成17年(2005)4月9日

春の二月堂回廊より大仏殿 |

平成17年(2005)11月20日

二月堂回廊より黄葉の東大寺 |

平成20年(2008)2月10日

二月堂回廊より淡雪の東大寺境内 |

平成26年(2014)7月6日

二月堂回廊より深緑の東大寺境内 |

平成1年(1989)10月26日

二月堂回廊より大仏殿屋根の落日 |

平成1年(1989)10月26日

二月堂回廊より大仏殿屋 |

平成1年(1989)10月26日

二月堂回廊より大仏殿屋 |

平成26年(2014)7月6日

二月堂回廊より開山堂、大仏殿屋根 |

| 平成18年(2006)8月24日 東大寺ライトアップ 写真:河本 |

二月堂より

|

二月堂より

|

二月堂より

|

二月堂より

|

| 平成21年(2009)3月15日 東大寺二月堂より 写真:河本 |

二月堂舞台より

|

二月堂舞台より

|

二月堂舞台より 良弁杉

|

二月堂舞台より

|

平成28年(2016)8月15日 東大寺万灯供養会

写真撮影:大西瞳氏 |

|

|

二月堂

|

|

|

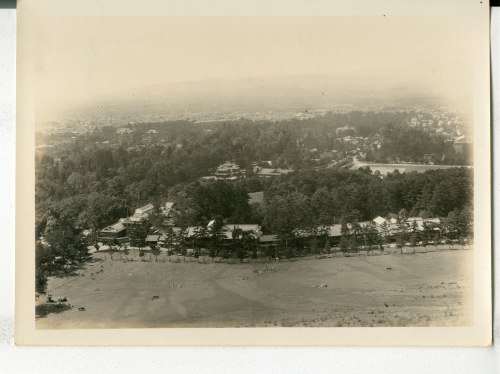

| 003A2011奈良公園と奈良盆地が眺望できる若草山中腹(奈良市雑司町) |

明治41年(1908)11月 奈良県公会堂 大本営全景

出版:明治42年 国会図書館蔵 |

|

(奈良倶楽部 北1号館と南2号館が見える))

明治41年(1908)11月陸軍特別大演習の奈良大本営に充てられ明治天皇滞在

明治41年11月陸軍特別大演習記念写真帖

出版:明治42年 国会図書館蔵 |

|

|

|

絵はがき 若草山・奈良公園 大正7(1918)年~昭和8(1933)年頃発行

写真提供:成瀬匡章様 |

嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり_thumb.jpg)

№1496 (奈良名勝 三笠山

Mt Mikasa,Nara.)

嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり

大正7(1918)年~昭和8(1933)年

注:戦前は2月11日だった。 |

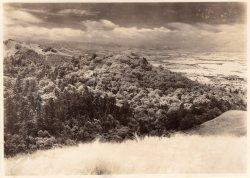

№1497 奈良 三笠山

大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

三笠山 嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり_thumb.jpg)

№1498 (奈良名勝)三笠山

嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり

大正7(1918)年~昭和8(1933)年

注:戦前は2月11日だった。 |

№1499 奈良嫩草山

大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

| 昭和初期 奈良公園付近 写真:奈良県立図書情報館蔵 |

若草山麓道路付近

中央に奈良県倶楽部及び公会堂

|

若草山北麓より西市街地を望む

中央に大仏殿・左に南大門(工事でカバーされている)昭和4年修理

|

昭和10年代の風景

若草山からの風景

写真:道馬軒写真館提供 |

春日山(御蓋山)方面

写真:道馬軒写真館提供 |

大仏殿・興福寺五重塔方面

写真:道馬軒写真館提供 |

若草山

撮影:昭和10年代

提供:藤原氏 |

若草山

昭和28年(1953)

写真:厚見昌彦氏撮影 |

若草山

昭和30年(1955)正月

写真:厚見昌彦氏撮影 |

若草山

昭和31年春

写真:厚見昌彦氏撮影 |

|

|

|

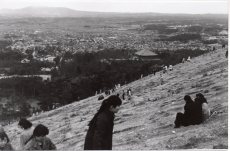

若草山山麓から一重目付近。

昭和30年頃から行楽客が増え、芝生が荒れ、緑の山も赤い地肌が見えるようになった。

中央にゴミかごが見える。

|

若草山

昭和31年(1956)12月2日 |

若草山 奈良市雑司町 昭和32年 福川美佐男氏撮影 |

|

写真:岡田庄三氏撮影 |

1957/4撮影

若草山に登る行楽客、春日大社から二月堂に抜ける若草山の麓を行く道の人々。観光に使う自転車。

料亭旅館:春日野傍。 |

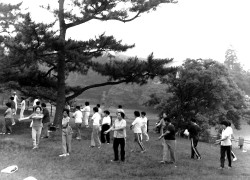

1957/5撮影

若草山の中腹 |

|

若草山山頂より

昭和33年(1958)10月19日

写真:岡田庄三氏撮影 |

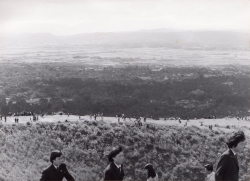

若草山 修学旅行生

撮影:昭和33年11月

写真撮影:小城一郎氏 |

|

|

|

|

| 若草山 昭和33年(1958) 写真:厚見昌彦氏撮影 |

|

遠くに生駒山 |

|

大仏殿方向遠くに平城宮跡が見える。 |

| 平成17年(2005)11月8日 写真:河本氏 |

若草山山頂

|

若草山山頂

|

若草山山頂

|

|

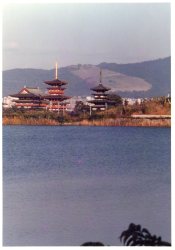

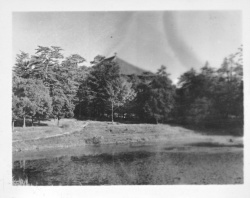

| 004A2011 浮見堂、高円山が眺望できる鷺池湖畔 |

大正5年(1916)浮見堂完成

|

昭和4年浮見堂修復 平成3年から6年にかけて修復再建 |

浮見堂新築工事

大正5年

写真提供:尾田組 |

鷺池と浮見堂

(大正8年ごろ)

鷺池と浮見堂(大正8年ごろ)_thumb.jpg)

奈良市史より

|

昭和12年頃の 浮見堂

昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg)

写真提供:木村守男氏 |

昭和12年頃の 浮見堂

昭和12年頃奈良公園浮見堂_thumb.jpg)

写真提供:木村守男氏 |

絵はがき 静けき古都 昭和8(1933)年~ 発行

写真提供:成瀬匡章様 |

昭和40年

鷺池 |

|

_thumb.jpg)

№1265 早春の心何もてなぐさまむ今日もしみじみ塔をめぐれり(奈良) |

|

写真撮影:吉田守氏 |

|

| 奈良公園 写真撮影:橋村 慧氏 |

奈良公園 浮見堂 鷺池の桜 平成11年(1999)4月4日 |

平成8年(1996)2月10日

雪の浮見堂 |

平成8年(1996)2月10日

雪の浮見堂 |

写真:平成11年(1999)4月4日 河本 |

写真:平成15年(2003)11月15日 河本 |

|

|

| 平成17年(2005)11月1日 奈良公園・浮見堂 写真:河本 |

|

|

|

|

|

|

|

|

| 奈良公園 浮見堂 鷺池 写真撮影:福川美佐男氏 |

平成12年(2000)9月2日

夏の浮見堂 鷺池の浮見堂

さるすべりの花(白) |

平成13年(2001)4月8日

桜花満開浮見堂・鷺池で遊ぶ人達 |

平成15年(2003)7月23日

さるすべりの花(赤) |

平成18年(1996)11月28日

晩秋の浮見堂 |

| 平成30年(2018)8月14日 なら燈花会 写真撮影:大西瞳氏 |

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 005A2011若草山、生駒山が眺望できる 平城宮第二次大極殿 |

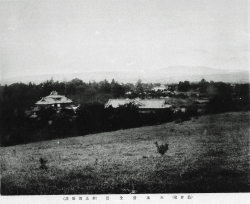

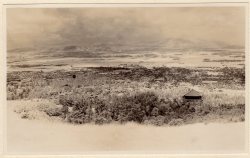

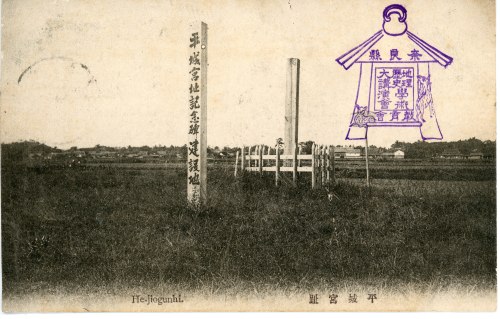

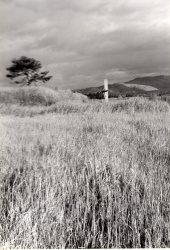

明治41年頃の平城宮大極殿址

明治41年(1908)頃の写真(明治41年に奈良県で行われた陸軍特別大演習の際に撮影した写真。

明治34年(1901)4月3日に第2次大極殿跡の土壇上に建設された標木が見える。

周囲は一面水田で、土壇と標木が目立つ。西の生駒山が見える。

標木には「平城宮大極殿舊(旧)址」書かれていた。

写真:奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年) 奈良県立図書情報館所蔵 |

「平城宮跡」

絵葉書発行時期:明治40年~大正7年

絵葉書提供:成瀬匡章氏 |

写真:奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年) 奈良県立図書情報館所蔵 |

№2659 「平城宮跡」

絵葉書に下記説明文があります。

平城宮跡(奈良市)は市街の西に在り田圃の間点々として芝生存す田面より高きこと数尺殿堂寺廊の跡歴々として指摘すべし明治三十四年四月傍して(平城宮大極殿跡と記せり一千余年間無智の農民等が敢えてこれを犯す事なかりしは一奇と謂うべし又里俗之を大黒の芝と云う蓋し大黒は大極の訛りなるべし。

(写真は奈良県名勝写真帖と同じ構図)

絵葉書提供:成瀬匡章氏 |

平城宮跡記念碑 建設地 絵葉書 大正2年3月消印使用

大極殿壇上の標木の古写真

奥に見えるのが明治34年4月3日「平城宮跡大極殿舊址」建標

手前に見えるのが明治43年の標木で「平城宮址記念碑建設地」と表記。平城遷都1200年記念祭の地鎮祭で建てられた。

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

|

平城宮跡記念碑 建設地

「奈良県・教育会 地理歴史学術大講演会」 (大正2年開催)の印

大極殿の壇上を撮影した写真で、南から北の奈良山・佐紀の集落を背景に。

img69-4-7-155

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

参考写真

写真提供:奈良市政80年の歩み |

大正4年頃の大極殿跡

御大礼記念写真帖 第2編

大正4年11月10日発行

発行所:奈良県

所蔵:奈良県立図書情報館 |

|

(36)平城宮址

大正4年(1915)頃の大極殿

大正天皇即位記念の写真集に収録。

大極殿上の標本木は2本。西から撮影、東の春日山を背景に見える。

平城宮址_thumb.jpg) |

|

| 奈良市佐紀町(一条通り平城宮跡) 撮影:福川美佐男氏 |

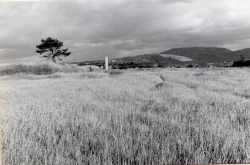

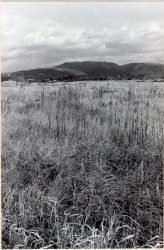

昭和32年(1957)3月下旬

遠くに若草山。戦後、平城宮跡にあたる土地は食糧不足のため、一部分田畑になり稲作されていた。役牛の使用も普通に見られた。昭和38年頃から民有地の国費買い上げがおこなわれるようになった。

|

昭和32年(1957)3月

当時は田園風景が広がり、一条通りにボンネットバス、通学自転車、農業運搬は牛車

現在の佐紀交番の東側

|

平成16年(2004)1月14日

佐紀駐在所南側交差点東側

|

平成24年10月26日

大極殿東・交番連絡所信号東側

|

昭和25年(2013)12月1日

晩秋の第1次大極殿東

昭和の中頃に奈良市を活躍していたボンネットバスが改装され走る。

|

昭和25年(2013)12月1日

晩秋の第1次大極殿東

昭和の中頃に奈良市を活躍していたボンネットバスが改装され走る。

|

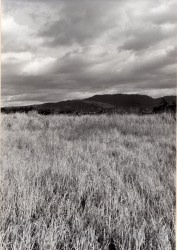

平成24年(2012)10月26日

秋の平城宮跡

遠方には大仏殿・二月堂・若草山が見える

|

|

平城宮跡 第2大極殿跡 撮影:福川美佐男氏

|

平城宮跡 昭和32年

写真提供:ライ トカメラ |

昭和32年(1957)3月下旬

小高い盛土の基壇だったが、昭和56年(1981)に復元された。

|

平成18年(2006)5月17日

基壇は昭和56年(1981)復元

|

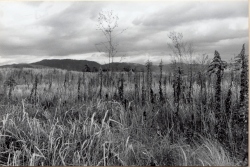

平成22年(2010)11月17日

秋の平城宮跡散策

平城宮跡・大極殿の見えるすすきの原・犬の散歩

|

|

平城宮跡周辺の田畑

奈良市法華寺町

撮影:福川美佐男氏 |

|

|

|

梅雨時の田植

平成22年(2010)6月2日 |

|

|

|

| 平城宮跡から大仏殿・若草山をのぞむ 撮影:福川美佐男氏 |

春

平成23年(2011)4月6日

|

大極殿・若草山 奈良ファミリーより

平成22年(2010)4月29日

|

大極殿若草山 雪

奈良ファミリーより

平成23年(2011)2月15日

|

晩秋の平城宮跡大極殿

大仏殿・若草山・春日山遠望

平成23年(2011)12月12日

|

昭和37年(1962)8月16日 平城宮跡(北部佐紀町方面) 発掘現場 写真:岡田庄三氏

|

若草山方面を望む |

若草山方面を望む |

昭和37年11月 |

|

| 昭和38年(1963) 1月13日 写真:岡田庄三氏 |

北西より東南を望む |

東より西を望む |

西より東を望む |

南西より北東を望む |

西より東を望む |

1963.1.13_thumb.jpg)

南より北を望む 檀上正面 |

1963.1.13_thumb.jpg)

西より東を見る 松の木のアップ |

西より東方向 |

東南より |

東南より |

西より東を望む |

西より東を望む |

西より東を望む |

西より東を望む |

西より東を望む |

南西より北東を望む |

東より西を望む |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 平成18年(2006)2月25日 平城宮跡付近 写真:河本 |

平城宮跡から若草山方面

|

平城宮跡から若草山方面

|

平城宮跡から若草山方面

|

平城宮跡北部から大極殿建設中

生駒山遠景

|

第二次大極殿跡

|

第二次大極殿跡

|

第二次大極殿跡

|

第二次大極殿跡

|

第二次大極殿跡

|

|

|

|

| 平成19年(2007)4月11日 平城京の桜 写真:河本 |

|

|

朱雀門

|

|

|

|

|

|

第二次大極殿跡

|

|

若草山

|

|

|

|

|

|

|

朱雀門

|

|

|

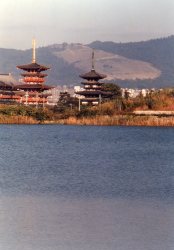

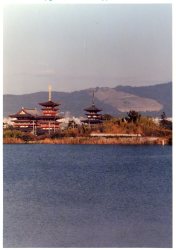

| 006A 2011薬師寺、若草山が眺望できる大池湖畔 |

| 西の京・薬師寺 写真撮影:福川美佐男氏 |

春の薬師寺眺望

平成19年(2007)4月5日

|

初夏・朝の薬師寺堂塔眺望

勝間田池より

平成8年(1996)6月6日

|

ライトアップに映える薬師寺

平成18年(2006)9月21日

|

満月の薬師寺堂塔

勝間田池より

平成3年(1991)11月21日

|

淡雪の薬師寺

大池より雪の若草山

昭和59年(1984)2月18日

|

朝霧に浮かぶ薬師寺の堂塔

平成20年(2008)2月3日

|

若草山山焼き

昭和52年(1977)1月15日

|

淡雪の薬師寺

平成20年(2008)2月10日  |

平成21年(2009)4月6日

春の西ノ京

勝間田池・国立病院内

|

|

|

|

| 平成18年(2006)8月24日 薬師寺 大池より 写真:河本 |

|

|

|

|

薬師寺

提供者:城之内写真 |

撮影:昭和56年(1981)西塔が再建の頃

|

撮影日:不詳 提供:城之内写真

|

撮影日:不詳 提供:城之内写真

|

撮影日:不詳 提供:城之内写真

|

撮影:2010年10月

提供:久門氏

|

|

|

|

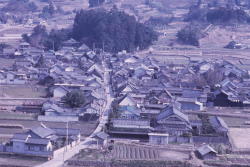

| 007A2011奈良盆地が眺望できる白毫寺境内 |

| 昭和36年頃 高円山 白毫寺 写真撮影:松本善也氏、写真提供:松本佳久氏 |

白毫寺から奈良市街を見下ろす

|

|

|

|

| 高円山山麓の道 白毫寺 写真撮影:昭和46年(1971)4月4日 厚見昌彦氏 |

白毫寺参道 |

白毫寺参道 |

白毫寺参道 |

|

白毫寺より |

|

|

|

| 平成19年(2007)11月24日 白毫寺 写真:河本 |

境内展望台から奈良盆地を望む

|

境内展望台から奈良盆地を望む

|

|

|

| 平成21年(2009)3月18日 白毫寺 椿 写真:河本 |

山門から続く石段

|

山門から続く石段

|

|

天然記念物 五色椿

|

| 009A2011大和三山が眺望できる藤原宮大極殿跡 |

| 藤原京の道を歩く 撮影:昭和50年(1975)~51年(1976) 厚見昌彦氏 |

藤原宮あたりより天香久山を望む |

耳成山 |

藤原宮あたりより畝傍山を望む |

天香久山への道・八釣り山地蔵道標 |

| 010A2011奈良盆地が眺望できる大美和の杜展望台 |

| 平成17年(2005)11月24日 山の辺の道 桜井⇒三輪⇒天理 写真:河本 |

大美和の社展望台

|

|

|

|

| 平成20年(2008)2月28日 三輪山ほか山の辺の道ウオーク 写真:河本 |

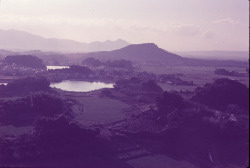

大美和の杜展望台より 三輪山

|

大美和の杜展望台より

大和三山

|

大美和の杜展望台より

大和三山

|

|

|

|

|

|

| 平成20年(2008)3月17日 三輪山ウオーク 写真:久門、江口、大野、河本 |

大美和の杜展望台

写真:久門氏 |

大美和の杜展望台

写真:久門氏 |

大美和の杜展望台

写真:河本 |

|

| 011A2011室生寺周辺の集落と山々が眺望できる室生の里 室生山上公園芸術の森・龍鎮渓谷・吉祥龍穴 |

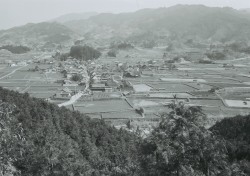

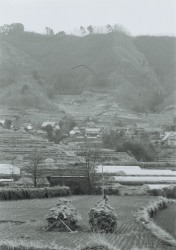

| 室生の町並み 昭和41年(1966) 写真:厚見晶彦氏 |

|

|

|

|

発行:明治40(1907)年~大正7(1918)年

「大和宇陀郡室生山 繪葉書」 宇陀市室生 室生寺 写真提供:成瀬匡章氏 |

№2003 大和宇陀郡室生山 全景

|

|

|

|

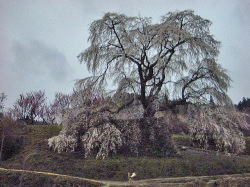

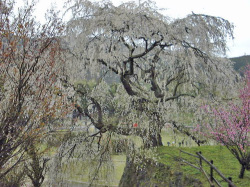

| 012A2011 大峯山脈が眺望できる宇陀松山城跡周辺の見所・又兵衛桜 |

又兵衛桜のさく山里

平成5年4月19日(1993)

又兵衛桜 平成5年_thumb.jpg)

宇陀市大宇陀区本郷

撮影:福川美佐男氏 |

本郷の枝垂桜「又兵衛桜」

平成5年4月19日(1993) 又兵衛桜 平成5年_thumb.jpg)

宇陀市大宇陀」本郷

撮影:福川美佐男氏 |

|

|

撮影 平成11年(1999)4月10日

河本

|

撮影 平成11年(1999)4月10日

河本

|

撮影 平成11年(1999)4月10日

河本

|

撮影 平成11年(1999)4月10日

河本

|

撮影 平成11年(1999)4月10日

河本

|

撮影 平成11年(1999)4月10日

河本

|

|

|

| 013A2011曽爾高原と周辺の山々が眺望できる曽爾高原お亀池周辺 |

| |

|

|

|

| 014A2011兜岳と鎧岳が眺望できる主要地方道名張曽爾線沿い周辺の見所・屏風岩公園 |

| 曽爾村 写真提供:成瀬匡章氏 |

№2732 (香落渓谷)鎧ヶ嶽 View of Kaochikei.

鎧ヶ嶽 View of Kaochikei._thumb.jpg) |

№2735 (香落渓谷)屏風岩 View of Kaochikei.

屏風岩 View of Kaochikei._thumb.jpg) |

№2732~2737 宛名面

|

|

| 015A2011 飛鳥の集落と周辺の山々が眺望できる甘樫の丘 |

| 昭和45年頃(1971)の飛鳥 写真提供:前田恭利様 |

馬子の首塚から

甘樫丘の東麓を望む

(撮影1968年)

_thumb.jpg) |

甘樫丘より明日香村飛鳥の集落と飛鳥寺遠望

(撮影1968年)

_thumb.jpg) |

飛鳥坐神社

(あすかにいますじんじゃ)

の森と明日香村飛鳥の集落撮影1970年ごろ

の森と明日香村飛鳥の集落撮影1970年ごろ_thumb.jpg) |

甘樫丘より耳成山方面

(撮影1969年11月7日)  |

甘樫丘より畝傍山方面

(撮影1969年11月7日)

|

|

|

|

| 飛鳥の道 昭和46年(1971) 写真:厚見昌彦様 |

甘樫の丘から向原寺方向2/1

|

甘樫の丘から向原寺方向2/14

|

甘樫の丘から飛鳥坐神社方向 2/14

|

甘樫の丘から

|

甘樫の丘から

|

甘樫の丘から

|

甘樫の丘から 2/14

|

甘樫の丘から 2/14

|

甘樫の丘から 3/7

|

甘樫の丘から 3/7

|

甘樫の丘から 3/7

|

甘樫の丘から 3/7

|

甘樫の丘から3/7

|

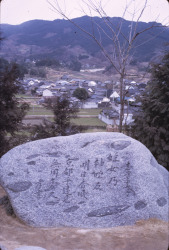

甘樫の丘 万葉歌碑

建立昭和42年 3/7

|

甘樫の丘付近から豊浦、畝傍方向 3/7

|

|

| 甘樫の丘 昭和46年(1971) 写真:厚見昌彦様 |

|

|

|

|

| 甘樫丘より 写撮影:昭和50年(1975)~昭和51年(1976) 厚見昌彦様氏 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

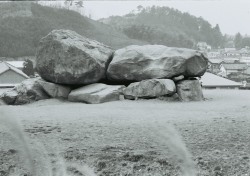

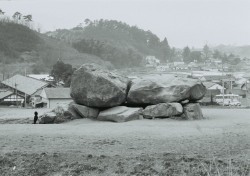

| 016A2011 石舞台古墳と明日香の集落が眺望できる国営飛鳥歴史公園石舞台地区 |

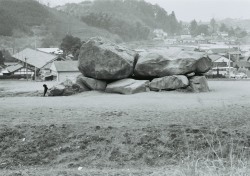

| 昭和30年代 明日香村 石舞台 写真撮影:松本善也氏、写真提供:松本佳久氏 |

石舞台

当時は登れました

|

石舞台

|

石舞台上で

|

|

| 昭和46年(1971)飛鳥・石舞台 写真:厚見昌彦氏撮影 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| 明日香村 農のある風情 写真撮影:福川美佐男氏 |

早春の石舞台古墳

平成10年3月9日(1998)

早春の石舞台 平成10年_thumb.jpg)

高市郡明日香村島之庄 |

桜花咲く石舞台古墳

平成18年4月9日

桜の石舞台 平成18年_thumb.jpg) 高市郡明日香村島之庄 高市郡明日香村島之庄 |

初夏の石舞台古墳

平成11年7月1日(1999)

初夏の石舞台 平成11年_thumb.jpg)

高市郡明日香村島之庄 |

秋の石舞台古墳

平成8年9月22日(1996)

秋の石舞台 平成8年_thumb.jpg)

高市郡明日香村島之庄 |

| 017A2011 城跡と奈良盆地が眺望できる郡山城天守台付近 |

| 大和郡山城跡 桜まつり 平成15年(2003)4月6日撮影 |

写真撮影:福川美佐男氏 |

写真提供:大和郡山市 |

|

|

|

| |

| 033A2012 東大寺や奈良公園、若草山が眺望できる奈良県庁屋上(奈良市登大路) |

昭和50年(1975年)頃

提供者:城之内写真

|

昭和50年(1975年)頃

提供者:城之内写真

|

撮影:平成23年(2011)3月

提供:久門氏

|

平成23年(2011)2月15日

淡雪の大仏殿 奈良県庁最上階

写真撮影:福川美佐男氏

|

平成20年(2008)12月1日

晩秋の東大寺周辺

奈良県庁屋上展望所

写真撮影:福川美佐男氏

|

|

|

|

| |

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| 034A2012東大寺大仏殿が眺望できる大仏池(奈良市芝辻町) |

昭和26年10月5日 大仏池付近

NKTK |

昭和26年10月5日 大仏池付近

NKTK |

|

|

昭和28年頃春 東大寺風景 昭和28年頃 東大寺風景_thumb.jpg)

写真提供:NKTK |

昭和28年頃春 東大寺風景 昭和28年頃 東大寺風景_thumb.jpg)

写真提供:NKTK |

昭和34年(1959)11月22日

写真:岡田庄三 |

昭和34年(1959)11月22日

写真:岡田庄三 |

昭和52年11月 大仏池付近

NKTK |

昭和55年 夏 大仏池付近

NKTK |

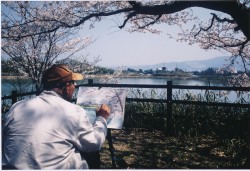

昭和55年 写生風景

NKTK |

昭和55年 写生風景

NKTK |

昭和55年 写生風景

NKTK |

昭和55年 写生風景

NKTK |

|

平成15年(2003)11月15日

大仏池(二ツ池)大仏殿西方の池

撮影:河本

|

平成15年(2003)11月15日

大仏池(二ツ池)大仏殿西方の池

撮影:河本

|

平成15年(2003)11月15日

大仏池(二ツ池)大仏殿西方の池

撮影:河本

|

平成15年(2003)11月15日

大仏池(二ツ池)大仏殿西方の池

撮影:河本

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|