| 川の風景 | |||||||

| 佐保川 | |||||||

佐保川は春日山原始林の鶯の滝上流付近が源流で、若草山東麓を北に流れ、中の川付近で西に曲がり、奈良市街北部を流れ、新大宮の西から南下する。 奈良県立図書情報館のそばを通り、大和郡山市を経て大和川へ注ぐ。 大和川水系の支流で一級河川。約19km。 古来、万葉集、山家集など詩歌に詠まれることが多かった。 中流の堤には古くから桜並木がありる。江戸時代の「南都八景」もひとつに「佐保川の蛍」があげられている。 |

|||||||

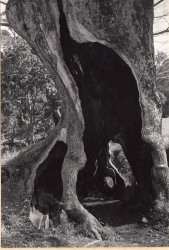

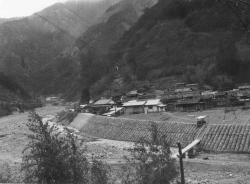

昭和46年 鶯の滝 佐保川源流付近 写真:厚見昌彦氏 |

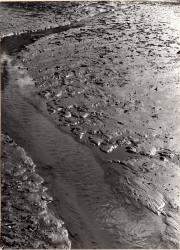

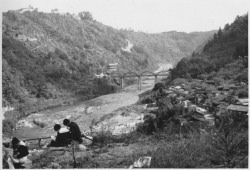

昭和33年(1958)2月上旬 般若寺町 中央が佐保川 大仏殿・五重塔遠望 写真:福川美佐男氏 |

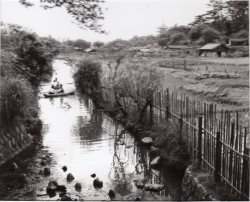

昭和32年 般若寺町 写真:福川美佐男氏 |

昭和32年 法蓮橋 写真:福川美佐男氏 |

||||

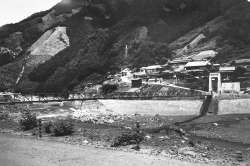

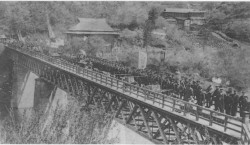

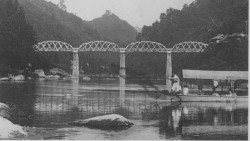

| 奈良市法蓮町法蓮橋 架設工事 昭和6年 佐保川に架かる橋 写真提供:尾田組 | |||||||

写真提供:尾田組 写真提供:尾田組 |

|||||||

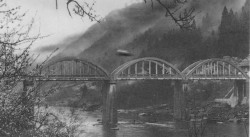

| 奈良市法蓮町法蓮橋 佐保川に架かる橋 撮影:福川美佐男氏 | |||||||

| 昭和32年3月(1957) 奈良市法蓮町法蓮橋 この橋は昭和6年6月竣工 石の欄干  |

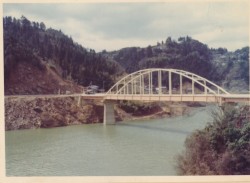

昭和52年3月(1977) 奈良市法蓮町法蓮橋  |

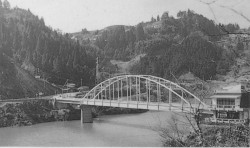

平成11年3月7日(1999) 奈良市法蓮町法蓮橋  |

平成21年10月10日(2009) 奈良市法蓮町法蓮橋  |

||||

昭和27年 大仏殿を望む 写真:奈良市 |

昭和27年 現在の奈良市庁舎の場所昭和48年まで奈良市立三笠中学ありました。 東に佐保川がカーブしています。近鉄の線路も見えます.. |

平成9年 三笠中学屋上より南方グランドの向こうに未だ図書情報館は建っていない。 |

平成9年 三笠中学屋上より北方 佐保川が側を流れる。 |

||||

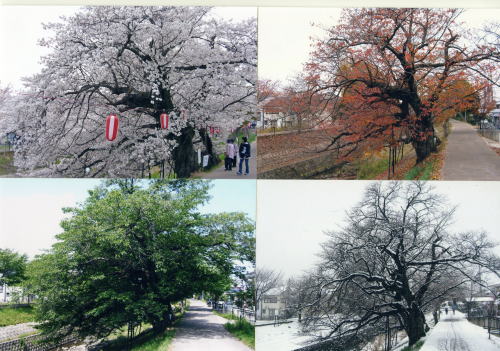

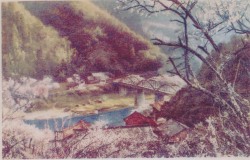

| 四季の川路桜 (奈良市 佐保川) 写真提供:福田庄之助氏 平成21年頃(2009) 江戸幕末に奈良奉行「川路聖謨」が若草山の麓まで数千本植樹した。 「川路桜」と呼ばれ樹齢150年を超え見事に咲いているが当時の桜は数本になっている。 |

|||||||

|

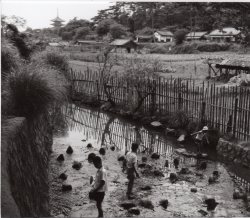

昭和48年頃 佐保川清掃 昔は蛍舞う清流であったが、水質悪化し蛍が消えた。 環境規制や地域の小学生・住民のボランティア活動で蛍復活に努めている。  写真:奈良市役所 |

||||||

| 佐保川蛍 佐保川蛍は室町時代「南都八景」の一つとして「蔭涼軒日録」1465年に出てくる。その後江戸時代に普及する。 その後、環境の変化で蛍の姿を見ることができなくなった。 美しい佐保を取り戻したいとの地元の皆様の協力で環境改善し、川の清掃や蛍の幼虫の餌として「カワニナ」(細長い巻貝)の育成など推進されている。 写真:平成21年(2009)11月23日 河本 勝氏 |

|||||||

| |

|

清掃活動風景 |

|||||

| |

|

蛍の餌になるカワニナ |

|||||

| 平成19年(2007)4月8日 佐保川の桜 写真:河本 | |||||||

| 若草山が向うに見える 大宮橋付近から |

若草山が向うに見える 大宮橋付近から |

大宮橋上流 |

|

||||

| |

学び橋付近から西方向 |

倉城橋付近 水辺の楽校 |

倉城橋付近 水辺の楽校 |

||||

| |

|

川路桜 |

大仏鉄道記念公園 |

||||

| 大仏鉄道記念公園 |

|

川路桜 |

川路桜 |

||||

| 川路桜 |

川路桜 |

川路桜 |

水辺の楽校 |

||||

| 水辺の楽校 |

|

|

|

||||

| |

|

||||||

| 平成22年(2010)4月10日 佐保川 図書情報館東 写真:河本 |

平成30年(2018) 3月31日 佐保川 山本公弘氏撮影 |

||||||

|

川面の桜 |

満開の桜 |

|||||

| 率川(菩提川・尾花谷川) | |||||||

| 率川は春日山山麓より鹿苑の南を通り、鷺池と荒池を流れ猿沢池の東付近で尾花谷川と合流し、猿沢池の側を流れ、嶋嘉橋、元林院の絵屋橋を通り西に流れ、伝香寺東を通りさらに西へ流れ佐保川にそそぐ。 猿沢池の西から下流は暗渠になっている。 |

|||||||

鹿苑南の率川上流 昭和32年(1957)4月14日 写真:岡田庄三氏 |

鹿苑南の率川上流 昭和32年(1957)4月14日 写真:岡田庄三氏 |

||||||

上流の奈良公園内 荒池と鷺池 1957年撮影:福川美佐男氏 |

上流の奈良公園内 荒池と鷺池 1977撮影:福川美佐男氏 |

荒池 東側 荒池園地 奈良市高畑町・春日野町  平成7年1995/3 撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

|||||

興福寺五重塔最上段からの風景 今では登れない 1957年撮影:福川美佐男氏 |

|||||||

昭和 10 年代の猿沢池 年代の猿沢池 右奥に率川に架かる橋 写真:道馬軒写真館 |

昭和13年 尾花劇場 松竹映画奈良奈良封切場 写真提供:中野聖子氏 |

大正時代 尾花劇場の横に 尾花谷 川が流れている。 写真:中野聖子氏 |

|||||

平成16年(2004) 嶋嘉橋と魚佐旅館と燈籠 写真:魚佐旅館 |

昭和30年 昭和30年元「魚佐旅館」前 の嶋嘉橋と燈籠。 写真:魚佐旅館 |

燈籠流し 嶋嘉橋下の舟形地蔵 写真:橋村慧氏 |

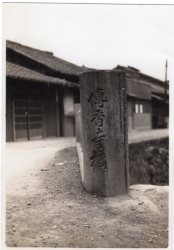

交番横に尾花谷川の石碑 |

||||

昭和7年 半玉 絵屋橋にて 写真:元林院写真ギャラリー |

戦後の絵屋橋 木の欄干 写真:元林院写真ギャラリー |

の字が読めます-在任が1947年から1951年ですのでそのあたりでしょうか_thumb.jpg) 戦後の絵屋橋 写真:元林院写真ギャラリー |

|||||

| 伝香寺と伝香寺橋の昔 写真提供:伝香寺 | |||||||

| 率川は伝香寺の所で鍵型に曲がっていたが、「やすらぎの道」が出来た時に暗渠となり、率川に架かっていた伝香寺橋と伝香寺表門石橋が取り壊された。 |

昭和28年頃伝香寺前より 率川と伝香寺橋 写真:伝香寺 |

昭和35年頃 伝香寺橋の親柱 写真:伝香寺 |

現在平成24年 伝香寺境内に残る伝香寺橋の親柱 |

||||

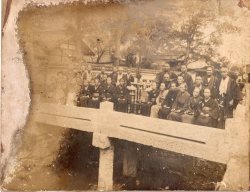

大正13年石橋竣工式 伝香寺表門前の率川にかかる石橋(大正13年に架けられた石橋) 老人会の皆様 下を流れるのは率川 昭和35年から始まった道路拡張工事で取り壊されて、川は暗渠となって昭和37年にやすらぎの道が完成した。 写真:伝香寺 |

昭和28年幼稚園第一回花祭り 伝香寺表門の率川にかかる石橋 写真:伝香寺 |

昭和35年頃 表門内側から率川にかかる石橋方向 写真:伝香寺 |

現在平成24年 表門(県文) 手前の階段部の石は石橋の石を活用 |

||||

| 表門石橋は昭和35年やすらぎの道工事で解体され親柱、欄干などが寺内に残る 2014/10/4 撮影:河本 勝 |

|||||||

|

|

|

「大正10年老人会」の文字が見える |

||||

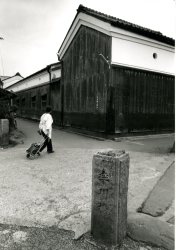

昭和52年4月(1977) 撮影:福川美佐男氏 率川橋(長幸橋)石標 川は暗渠になっている |

|||||||

| 率川.pdf へのリンク | |||||||

| 秋篠川 | |||||||

| 奈良市北部二名町及び学園赤松町付近から秋篠町を経て、南下し西大寺の東を通り、薬師寺の東側を流れ大和郡山市で佐保川に合流する。 | |||||||

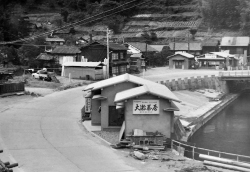

昭和 47 年 西大寺橋 奈良ファミリー前 写真:城之内写真店 |

昭和 30 年 秋篠川 写真:岡田庄三氏 |

写真:福川美佐男氏 |

昭和 56 年 西塔が再建の頃 手前が秋篠川 写真:福川美佐男氏 |

||||

| 大和川 | |||||||

| 平成27年(2015)奈良県立図書情報館ITサポーターズ企画展 「ならの水とくらし 大和川の水運」より(下記クリックください) ○大和川の水運(1)江戸時代から明治の初めまで.pdf へのリンク ○大和川の水運(2)川合浜.pdf へのリンク ○大和川の水運(3)川合の浜.pdf へのリンク ○大和川の水運(4)今里の浜・松本の浜・嘉幡の浜.pdf へのリンク |

|||||||

| 明治橋 生駒郡勢野町 明治7年 奈良街道が開通し明治橋ができた。 | |||||||

| 「大和川應急工事明治橋竣工記念繪はかき 王寺町 龍田町 三郷村 河合村」 (高田・中川寫眞舘謹製)

|

|||||||

| №1714 大和川改修附帯工事 明治橋其ノ一  |

№1715 大和川改修附帯工事 明治橋其ノ二  |

№1716 王寺町藤井ヨリ災害復舊セル大和川ヲ望ム |

№1717 河合村大字大輪田地先ニ於ケル大和川改修工事ノ状況 左端に大城橋(沈み橋・潜水橋) 手前はJR大和路線 |

||||

№1718 龍田町地先龍田川合流口附近ニ於ケル大和川改修工事ノ状況 |

№1719 畳紙(№1714~1718)「大和川應急工事明治橋竣工記念繪はかき 王寺町 龍田町 三郷村 河合村」(高田・中川寫眞舘謹製)「大和川應急工事明治橋竣工記念繪はかき 王寺町 龍田町 三郷村 河合村」(高田・中川寫眞舘謹製)_thumb.jpg) |

||||||

| 御幸橋 現在の御幸大橋が掛けられる以前は、対岸の笠目(安堵町)との往来の為御幸瀬の渡しがあって、明治の初めまで続いていた。 |

|||||||

| №2011 官幣大社廣瀬神社 (絵はがき 発行明治40(1907)年~大正7(1918)年 参道御幸橋 写真提供:成瀬匡章氏  |

|||||||

| 亀の瀬 ⇒詳しくは「亀の瀬」のページへリンク | |||||||

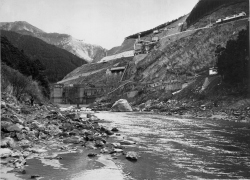

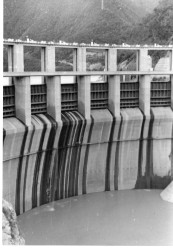

| 亀の瀬は、奈良県と大阪府の境付近の大和川が大阪平野に抜ける狭窄部にあります。 亀の瀬地区の向かい側(左岸)には国道25号、JR大和路線が走り、交通の要所です。 太古より地滑りが多い場所で、明治以降も数回大きな地滑が起きています。 特に、昭和6年から8年、山塊が大和川に向かって大きな崩落がおきました 旧国鉄(現JR)関西本線の亀の瀬トンネルが崩落、大和川河床隆起。 上流奈良県の大正橋冠水、王寺町浸水。 亀の瀬トンネルは廃棄され、地すべり地を迂回し現在の新ルートが左岸側に新設されました。 昭和35年から地すべり調査を開始し、抑制工と抑止工両方の対策を実施し平成23年3月対策工事が完成し変動鎮静化。 「抑制工」:地すべり運動を停止または緩和させる工事 〇土砂を取り除く(排土工) 〇地下水を抜き取る(地下水排除工) 水を集める巨大な井戸(集水井)、集めた水を大和川へ流す(排水トンネル工)、地中の水を集める(集水ボーリング工)など 「抑止工」:杭などを移動土に直接打ち込み、運動の一分または全部を止める。 |

|||||||

| 飛鳥川 | |||||||

| 高取山東麓を源流とし明日香村を中部を北へ流れ橿原市、田原本町を流れ大和側へ注ぐ。 | |||||||

| 昭和 56 年 苗箱を洗う 甘樫橋 下 写真:福川美佐男氏 |

昭和 46 年甘樫丘 より耳成方向 写真:厚見昌彦氏 |

昭和 46 年 岡橋付近 写真:厚見昌彦氏 |

昭和 56 年 飛鳥橋 より 橘寺方面 写真:福川美佐男氏 |

||||

| 吉野川 | |||||||

| 大台ケ原付近が源流で、川上村、吉野町、大淀町、下市町,五條市を流れ、和歌山県に入り紀ノ川と呼ばれる。 | |||||||

大正初期 吉野川六田里柳渡 写真提供:成瀬匡章氏 |

大日本山林会奈良大会(大正十年)_thumb_1.jpg) 写真提供:成瀬匡章氏 |

写真提供:成瀬匡章氏 |

_thumb_1.jpg) 吉野川仮橋(六田の渡し) 写真提供:成瀬匡章氏 |

||||

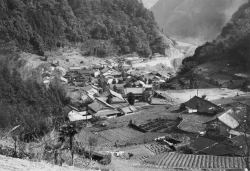

下多古 写真:川上村役場 |

寺尾 写真:川上村役場 |

上多古 上多古写真:川上村役場 |

上多古 上多古写真:川上村役場 |

||||

西河 写真:川上村役場 |

大滝 写真:川上村役場 |

大滝 写真:川上村役場 |

大迫 写真:川上村役場 |

||||

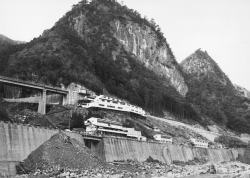

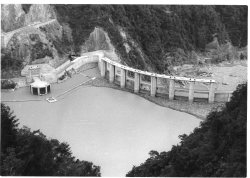

大迫ダム 建設中 1954 年着工 、 1973 年(昭和 48 年)竣工 写真:川上村役場 |

大迫ダム 建設中 1954 年着工 、 1973 年(昭和 48 年)竣工 写真:川上村役場 |

入之波 しおのは 大橋が着工中 昭和 48 年 村は湖底に 写真:川上村役場 |

入之波 写真:川上村役場 |

||||

入之波 写真:川上村役場 |

柏木 写真:川上村役場 |

柏木 写真:川上村役場 |

2_thumb_1.jpg) 迫(宮の平) 付近 迫(宮の平) 付近写真:川上村役場 |

||||

北塩谷付近 村も橋湖底に 写真:川上村役場 |

南朝遺跡御座河原 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章氏 |

_thumb_1.jpg) 吉野川筏流の景 大正末から昭和初期 写真提供:成瀬匡章氏 |

_thumb_1.jpg) 大和大瀧の景 大正末から昭和初期 写真提供:成瀬匡章氏 |

||||

妹脊の山間を流るゝ吉野川 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章氏 |

妹山の勝景 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章氏 |

|

|

||||

昭和33年(1958)8月17日 吉野川水泳場 上市付近 写真:福川美佐男氏 |

昭和33年(1958)8月17日 吉野川水泳場 上市付近 写真:福川美佐男氏 |

||||||

| 千石橋 参考文献:「大和古市史」(発行:昭和33年8月8日、下市町教育委員会)より 古来下市より上流に4大渡し場があった(妹背の四艘) 桜の渡し(上市)、柳の渡し(六田)、椿の渡し(阿知賀瀬)、檜の渡し(下市) 檜の渡し;現千石橋の上流約一丁、檜の老樹があったが、檜は昭和25年(ジェーン台風)流失した。 |

|||||||

| 天明8年(1788)頃は「大橋」と呼ばれた。 文久年間(1861~1864)頃に「千石橋」の名称が使われだした。(下市町史) 「千石橋と相唱一日に牛馬千石宛運送し云々」 明治4年頃千石橋降雨大水の為橋落とした。 明治初年頃より橋詰に渡銭を取る詰所ができた。 明治10年頃には大掛かりな木橋完成(1代目) 明治25年10月 旧千石橋完成 近代的な鉄橋(2代目) 明治29年9月12日暴風雨の洪水で中央二区陥落 明治30年 千石橋修理完了 大正6年 千石橋陥落 大正7年5月 千石橋復旧開通 6月1日開通式。 大正15年11月 千石橋老朽のため2区門朽落 昭和4年9月下旬起工 昭和5年12月 上流に付け替え 千石橋完成、渡初式行われる(3代目)トラスト式鉄橋 昭和34年9月 伊勢湾台風襲来 千石橋上に流木蓄積 昭和38年7月 千石橋竣工(4代目)祝開通式 |

|||||||

| 橋梁としての形を整えた初期の千石橋(明治10年頃)-----(1代目) | |||||||

| 橋梁としての形を整えた初期の千石橋(明治10年頃)-----(1代目) 千石橋絵図(島那雄武氏所有) 「大和下市史」より _thumb.jpg) 昔の千石橋(1代目)  写真提供:大淀町商工会青年部 |

|||||||

| 旧千石橋(明治25年10月竣工) (2代目) | |||||||

| 旧千石橋(明治25年10月竣工) (2代目) 「大和下市史」より 長さ181m、幅3.6m、高さ19.3m 上棟柱、橋板は木製、その他は鉄材。 全長を4柱区に分かって橋柱花崗岩を畳んで橋梁を釣橋の構造 旧千石橋(明治25年10月竣工)_thumb.jpg) |

|||||||

| 吉野下市 千石橋 (2代目) 写真提供:成瀬匡章様 | |||||||

| №1704 大和下市千石橋 絵はがき発行期間: 明治40(1907)年~大正7(1918)年  写真提供:成瀬匡章様 |

№1834 (下市)千石橋ノ一行 絵はがき発行期間 明治40(1907)年~大正4(1915)年7月 大正4年7月31日 消印 千石橋ノ一行_thumb.jpg) 写真提供:成瀬匡章様 |

№1834 宛名面 明治40(1907)年~大正4(1915)年7月31日 消印 大正4.7.31  写真提供:成瀬匡章様 |

№294 大和吉野下市 千石橋 絵はがき発行期間: 大正7(1918)年~昭和8(1933)年  写真提供:成瀬匡章様 |

||||

| 千石橋(昭和5年12月竣工) (3代目) 大正12年橋梁腐朽し2区間が折れ昭和4年9月起工し昭和6年に旧千石橋より上方に改架した。トラスト式鉄橋。 「大和下市史」より |

|||||||

千石橋(昭和5年12月竣工) 千石橋(昭和5年12月竣工)_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

||||

千石橋南詰道路の修理状況 千石橋南詰道路修理状況_thumb.jpg) |

千石橋南詰道路の修理状況千石橋南詰道路修理_thumb.jpg) |

千石橋南詰千石橋南詰_thumb.jpg) |

|||||

| 千石橋の変遷 「大淀町史」より | |||||||

千石橋(二代目)千石橋二代目_thumb.jpg) |

千石橋(三代目)千石橋三代目_thumb.jpg) |

千石橋(四代目)千石橋四代目_thumb.jpg) |

|||||

| 千石橋付け替え工事 三代目と四代目 千石橋架け替え工事(三代目と四代目)_thumb.jpg) |

千石橋付け替え工事 四代目工事中の人用橋仮橋 (千石橋上流) 千石橋架け替え工事(四代目工事中の人用橋仮橋)_thumb.jpg) |

千石橋付け替え工事 四代目工事中の車用橋仮橋 (千石橋下流) 千石橋四代目工事中の車用橋仮橋_thumb.jpg) |

|||||

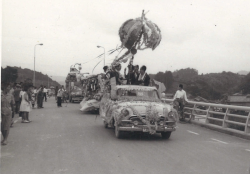

| 昭和38年(1963)7月 祝千石橋開通 (4代目) 写真提供:大淀町商工会青年部 |

|||||||

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

||||

| 岡崎街並み 岡崎交差点から千石橋方面  |

|||||||

| 月ヶ瀬梅渓・五月川 (月ケ瀬橋) | |||||||

昭和32年(1956)3月中旬 月ヶ瀬村 帆浦梅林より五月川 撮影:福川美佐男氏 |

|||||||

| 月ケ瀬橋の歴史 | |||||||

月ケ瀬橋 第1代 明治26年架橋 写真提供:稲葉耕一氏 |

月ケ瀬橋 第2代 大正8年架橋  写真提供:稲葉耕一氏 |

月ケ瀬橋 第3代 昭和11年架橋 写真提供:稲葉耕一氏 |

月ケ瀬橋 第4代 昭和43年架橋  写真提供:稲葉耕一氏 |

||||

| ダム水没前の月ヶ瀬梅渓 鶯谷より見た月瀬橋畔 (第3代目)  写真提供:稲葉耕一氏 |

ダム水没前の月ケ瀬梅渓 4つのアーチを架けた月瀬橋 (第3代)  写真提供:稲葉耕一氏 |

||||||

| 月ケ瀬橋の明治時代 | |||||||

| 明治26年月瀬街道完成 月瀬橋が架けられた (第1代)  写真提供:石打郷土資料館 |

明治末の月ヶ瀬の風景 奈良県名勝写真帖 (発行:明治43年)より 月ケ瀬の梅花(その二)  奈良県名勝写真帖(発行:明治43年)より |

明治40年 尾山天神森から梅渓(月瀬方面)を望む 明治40年 尾山天神森から梅渓月瀬方面を望む_thumb.jpg) 写真提供:月ケ瀬行政センター |

|||||

| 月ケ瀬橋の大正時代 | |||||||

| 大正7年 二代目月瀬橋の架橋工事 木造の美しい姿 大正7年 二代目月瀬橋の架橋工事風景 木造の美しい姿がしのばれる_thumb.jpg) 写真提供:月ケ瀬行政センター |

月瀬橋架け替えで恐ろしかった仮橋 _thumb.jpg) 資料提供:石打郷土資料館 |

||||||

| 月ケ瀬橋の昭和時代 | |||||||

| 昭和11年 竣工当時の3代目月瀬橋 昭和11年 竣工当時の月瀬橋_thumb.jpg) 写真提供:月ケ瀬行政センター |

昭和29年3月14日 水没前の月瀬橋 (3代目)  写真提供:稲葉耕一氏 |

昭和40年11月3日 写真提供:稲葉耕一氏  在りし日の月ケ瀬とその付近 高山ダム建設のため橋が水没するため架け替えられることとなった。 |

|||||

| 昭和42年8月 新月ケ瀬橋架設工事始まる  写真提供:稲葉耕一氏 |

昭和40年頃 完成間近の月瀬橋 写真提供:稲葉耕一氏 |

旧橋と新橋が二重に見える_thumb.jpg) 写真提供:石打郷土資料館 |

昭和44年 新橋架工中  写真提供:稲葉耕一氏 |

||||

| 昭和43年3月 新月ケ瀬橋竣工式 | |||||||

写真提供:稲葉耕一氏 |

写真提供:稲葉耕一氏 |

三代夫婦の初橋渡り 写真提供:稲葉耕一氏 |

写真提供:稲葉耕一氏 |

||||

下に旧橋が見える 写真提供:稲葉耕一氏 |

_thumb.jpg) 写真提供:稲葉耕一氏 |

昭和43年3月月ケ瀬ダム 竣工式  写真提供:稲葉耕一氏 |

|||||

| 昭和45年2月 新しく架設された月ケ瀬橋 (4代目)に湖水は満つ  写真提供:稲葉耕一氏 |

平成6年3月14日 月ケ瀬橋  写真提供:稲葉耕一氏 |

||||||

| 十津川 | |||||||

| 昭和56年(1981)10月上旬 十津川村上野地より谷瀬の吊橋 写真撮影:福川美佐男氏 |

|||||||

| 昭和50年(1975年)頃 詳細不明 提供者:城之内写真 | |||||||

|

|

|

|||||

|

|||||||

_thumb1.jpg)

_thumb1.jpg)

Ferry of muza,Yoshinogawa._thumb1.jpg)

_thumb1.jpg)

_thumb1.jpg)

_thumb1.jpg)

六田渡し_thumb.jpg)

大日本山林会奈良大会(大正十年)_thumb.jpg)

_thumb1.jpg)

_thumb.jpg)

宛名面_thumb1.jpg)

_thumb.jpg)