| 奈良公園 | ||||||

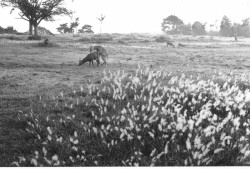

| 奈良公園:東大寺・春日大社・興福寺一帯に広がる緑地帯。 明治13年(1880)奈良の復興策として奈良公園の整備され開設。 当初は興福寺境内と猿沢池周辺に限られていたが、東大寺・春日大社周辺も編入。 春日大社の神の使いの鹿が生息。 |

||||||

| 奈良公園の歴史 参考文献:奈良市史 |

||||||

| 植桜楓之碑 建立嘉永3年(1850) 興福寺五十二段わきに碑がある。 嘉永二年(1849)奈良奉行川路聖謨が東大寺・興福寺に桜や楓を奉納。これを機に寺社や町民が協力し高円・佐保地域まで植樹を広めた。 現在の奈良公園の緑化のもとをつくりだした。 |

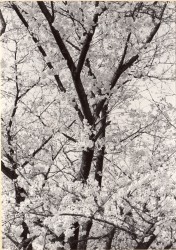

すべり坂の桜 写真:「奈良県名勝写真帖」より(明治43年発行) 奈良県立図書情報館蔵 |

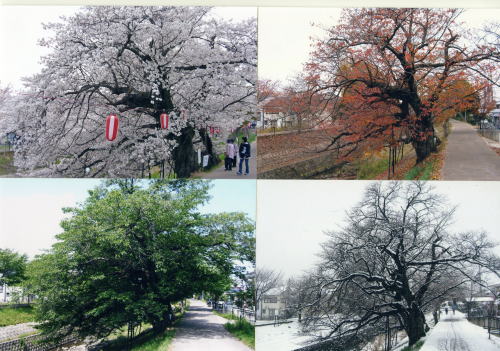

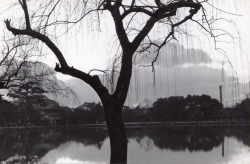

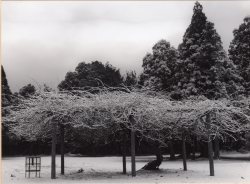

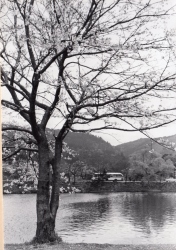

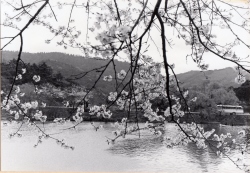

四季の川路桜 (奈良市 佐保川) 写真提供:福田庄之助氏 平成21年頃(2009)  |

||||

| 明治9年(1876)奈良県は堺県に合併し衰退 | ||||||

| 明治11年春日若宮おん祭12月17日に変更 | ||||||

| 明治13年(1880)2月14日 奈良公園開設 (興福寺の境内一部を公園化) 当時、興福寺は廃仏毀釈で衰退し廃寺となり、官有地となっていた。これを公園地にあてられた。 |

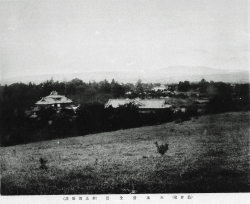

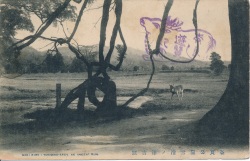

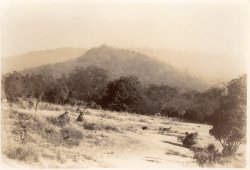

和州奈良御笠山春日野 日本勝景写真帖 出版社:大蔵省印刷局 明治12年10月出版 国会図書館蔵 a和州御笠山春日野_thumb.jpg) |

|||||

| 明治17年フェノロサなら訪問 (アメリカ合衆国の東洋美術史家・哲学者) |

「千数百年以前の美術極致の宝器なり、 名山近辺に囲繞し天を魔する老杉の樹林、神鹿徐に歩み静寂なる公園世界広しと雖も無し、故に只々驚嘆するのみなれば発言言葉も出でざりしなり」藤田文庫 | |||||

| 明治20年奈良県再設置 | ||||||

| 明治21年(1888)荒池の築造 | 三条町、杉ヶ町、大森町の手で灌漑用として築造された。 | |||||

| 明治21年 公園領域拡大を政府に申請 猿沢池 明治22年(1889)3月22日 県立奈良公園発足 (春日野・浅茅ヶ原・東大寺・手向山八幡宮・氷室神社・天神社・瑜伽神社・春日山・若草山・花山・芳山・春日奥山へ拡張) |

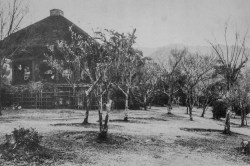

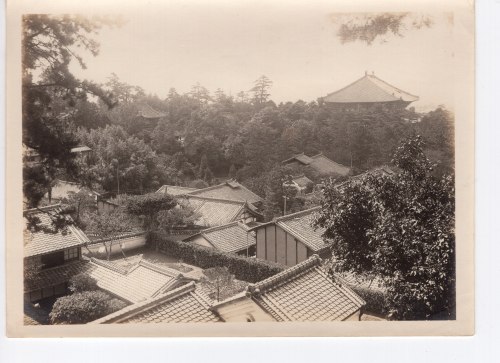

明治21年春ごろの興福寺境内 手前が遥拝所、右上が県庁、左上方が裁判所 奈良市史より 明治21年春ごろの興福寺境内_thumb.jpg)

|

奈良猿沢の池 日本百景 下より 小川一真 著 小川一真出版部 明治27年7月出版 国会図書館蔵  |

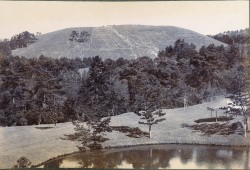

奈良春日公園 日本百景 下より 小川一真 著 小川一真出版部 明治27年7月出版 国会図書館蔵  |

|||

| 明治22年(1889) 奈良倶楽部設立 |

御蓋山を遥拝するため第六十八国立銀行(南都銀行前身)と第三十四国立銀行の両支店が集会所として旧四恩院跡に「奈良倶楽部」が建てられた。 明治33年(1900)奈良県が買収し、奈良県公会堂(2号館)とした。 |

奈良倶楽部 (後、南2号館) 若草山が望め風景すこぶる佳なり  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

||||

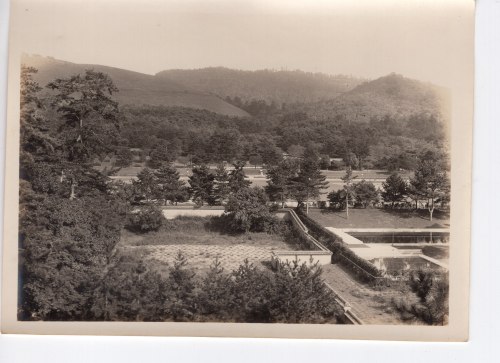

| 明治23年(1890) 奈良離宮地として御料地確定 (雪消沢紅葉台付近:添上郡第二御料地) |

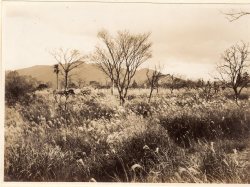

御料地の躑躅 雪消の澤の東一帯の御料地  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

大正14年(1925)3月離宮はできず、春日神社の境内地になる(飛火野) | ||||

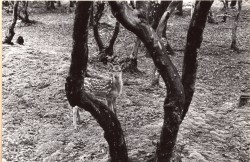

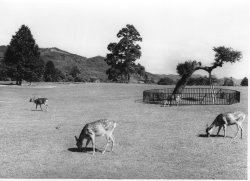

| 明治24年(1891) 春日神鹿保護会設立。 |

明治初期には廃仏毀釈で興福寺は力を失い、肉食文化の伝来に伴い食用にされ鹿の数は40頭を切ったこともあるという。 | 昭和22年「奈良の鹿愛護会」に改称 | ||||

| 明治25年(1892) 興福寺と東大寺境内に桜・楓植樹 |

||||||

| 明治25年(1892) 鹿園竣工奉告祭でラッパで鹿寄せ始まる |

鹿園は当初春日参道の北側に通称「北山」に鹿園があった。 夜間の鹿の収容を目的で始まる。明治36年東方へ移動、昭和4年(1929)飛火野東部へ移り角伐場付設。_thumb.jpg) 写真提供:成瀬匡章氏 |

平成10年(1998)1月21日 鹿寄せ(ホルンで鹿を集める) 春日野町飛火野 鹿寄せ1998-1-21_thumb.jpg) 写真撮影:福川美佐男氏 |

平成19年(2007)2月4日 鹿寄せ(ホルンで鹿を集める) 春日野町飛火野 鹿寄せ2007-2-4_thumb.jpg) 写真撮影:福川美佐男氏 |

|||

| 明治28年(1895)4月29日 帝国奈良博物館開館 設計:片山東熊 奈良初の様式大建造物 奈良帝室博物館に改称(明治33年) |

昭和27年(1952)奈良国立博物館となる。 平成22年(2010)「なら仏像館」として再オープン。 |

明治27年竣成 古代美術の逸品を陳列  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

||||

| 明治28年(1895) 花山・芳山・春日山に杉と松を植樹 |

||||||

| 明治29年(1896) 角伐り年中行事化 |

寛文十年より始まり、明治維新後しばらく中断。 写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

明治元年に餅飯殿町で角伐り実施、以降町では中止。 明治20年角伐り再開したが中止。 明治24年春日神社一の鳥居内角伐実施 明治29年(1896)角伐り年中行事化 なお、大正14年(1925)に残酷だとして中止。昭和3年復活。 |

鹿の角伐り_thumb.jpg) 奈良市史より |

|||

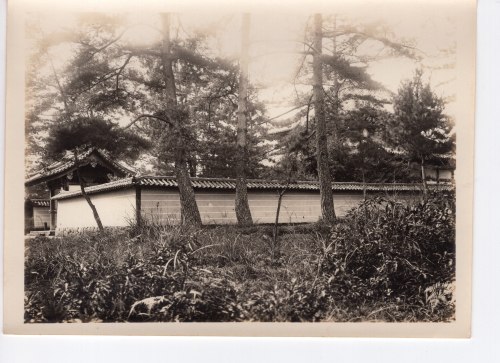

| 明治33年(1900)12月 春日奥山周遊道路開通(遊歩道) (林道を二間に拡幅) 若草山と春日山の山峡の月日磐から水谷川をさかのぼり鎌研山に至り、花山と芳山の間を通り地獄谷近くに出て春日山南辺をまわり滝坂に出る。若草山の鶯塚、鶯滝、春日山石窟仏、滝坂の石仏が含まれる。 |

27 鶯滝の瀑布(大正初期) 春日山中 、佐保川の源流近く  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

26 洞の楓 水谷川の渓流  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

24 瀧阪楓 瀧阪街道は紅葉の名所  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

|||

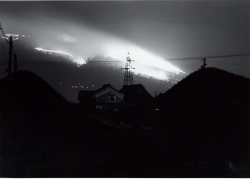

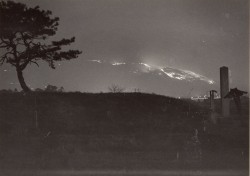

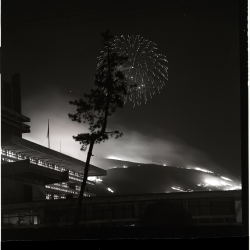

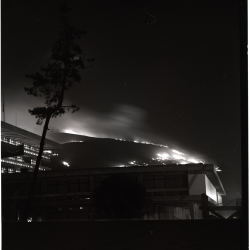

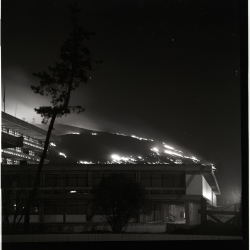

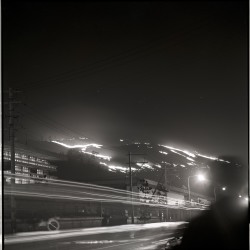

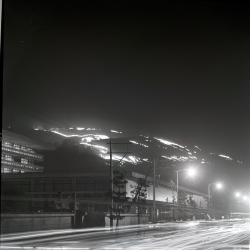

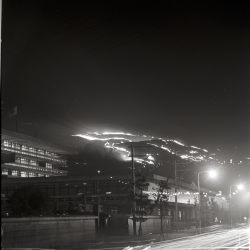

| 明治33年 若草山焼きが夜間の行事へ (明治11年2月23日復活昼の行事) 明治33年(1900)から昭和25年までは2月11日の紀元節に実施。戦後2月11日直後の日曜日となり、昭和25年からは1月15日の成人の日となった。 平成21年から1月第4土曜日となった。 |

「 日本之名勝」 瀬川光行編 明治33年出版 大和 三笠山 _thumb.jpg) 「 日本之名勝」 瀬川光行編 明治33年出版 国会図書館蔵 |

|||||

| 明治35年(1902) 奈良県物産陳列所完成 県内物産改良振興のため国内外物品陳列 設計:関野貞、宇治平等院鳳凰堂を模したものと言われ、和風様式を主とするが窓その他には洋風要素も取り入れられており、時代を代表する建築。 |

奈良県物産陳列所(創建当時)  写真:大和名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵 |

大正10年(1921)奈良県商品陳列所 昭和9年(1934)奈良県立商工館と改称。 昭和27年(1952)から奈良国立文化財研究所の庁舎として県が寄附 昭和58年(1983):明治中期を代表する和洋折衷の建築として、重要文化財に指定 平成元年:奈良国立博物館仏教美術資料研究センター |

||||

| 明治35年 浅茅ヶ原に八角亭(丸窓)、春日野に月日集会所(後月日亭と呼び大正5年大軌に貸与)建設 八角亭(円窓亭・丸窓):春日の一の鳥居の東南に梅林があり、小高い丘に円窓亭があり四方に丸い窓を持つ。高円山、鷺池、浅香瑜伽の杜を望むことができる。円窓亭は鎌倉時代に建てられたもので、春日大社の経庫であったのを改造して、明治27年に現在の場所に移された。 |

八角亭(円窓亭) (大正初期) 写真:大和名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵 |

片岡梅林、四方に丸い窓を持つ円窓亭。 写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

月日亭・増改築(奈良奥山) 奈良県により明治35年(1902)建設、大正5年大軌が借り受けた。 _thumb.jpg) 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 |

|||

| 明治36年(1903)奈良倶楽部を新館建築し「奈良県倶楽部及び公会堂」と呼ぶ。 奈良県公会堂は二つの建物からなり、南二号館はもと明治21年に第六十八・第三十四国立銀行の奈良支店が集会所として建てた奈良倶楽部を33年に県が買収し集会所または迎賓館として利用しようとしたもの。 北一号館は新しく建てたもの。 |

奈良県公会堂(北1号館、創建当時) 明治36年新館を奈良県倶楽部の北部に隣接して建てられ「奈良県倶楽部及び公会堂」と呼ばれた。  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

奈良県公会堂 大本営全景 (奈良倶楽部 北1号館と南2号館が見える)) 明治41年(1908)11月陸軍特別大演習の奈良大本営に充てられ明治天皇滞在  明治41年11月陸軍特別大演習記念写真帖 出版:明治42年 国会図書館蔵 |

大正5年(1916)神武天皇2500年祭天皇皇后宿舎 昭和58年(1983)老朽化のため閉館・解体 平成元年(1989)奈良県新公会堂が会館。「奈良春日野国際フォーラム甍~I・ RA ・KA]リニューアル |

|||

| 明治37年9月6日 若草山に人文字「祝」 遼陽占領ノ祝賀式(日露戦争) |

明治37年9月6日 若草山に人文字「祝」  写真提供:椿井小学校 参考文献『学校永代記録』 |

|||||

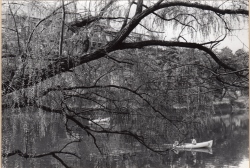

| 明治41年(1908) 奈良公園蓬莱池(鷺池)が完成 |

明治44年頃からボートを浮かべるようになり、大正5年に浮見堂ができた。 この写真ではボートがあるが浮見堂は未だ無い。  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

浮見堂は大正5年完成 木造檜皮葺八角堂 昭和44年「男はつらいよ」第一作ロケ地 |

||||

| 明治41年(1908) 県立戦捷紀念図書館開館 県立奈良図書館 奈良県立図書情報館 明治42年(1909)日露戦争戦勝記念として奈良公園内に築造された、木造二階建ての図書館建物である。大正12年(1923)からは県立奈良図書館と改称され、昭和43年(1968)まで使用された。県立奈良図書館は奈良県立文化会館併設の新館へ移転。旧建物は郡山城跡に移築された。大和郡山市民会館(城址会館)として利用されている。 県立奈良図書館は平成14年(2005年)3月31日 閉館。 平成14年(2005年)11月3日 奈良県立図書情報館が開館(大安寺町)。 |

大正初期の県立戦捷紀念図書館 (奈良公園内) 奈良名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵  |

昭和43年  |

平成28年の奈良県立図書情報館 |

|||

| 明治42年(1909)10月17日 奈良ホテル創業 (関西の迎賓館として) 大日本ホテル株式会社経営から大正2年(1913)5月鉄道院直営になる。 |

写真:大和名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵 |

|||||

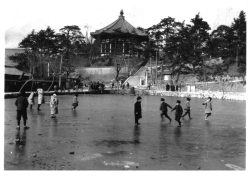

| 明治43年(1910) 春日野運動場完成 平城遷都1200年を記念して完成 大正2年(1913)9月野球場施設追加 |

公会堂の北東大寺南大門の東。 明治43年に設置  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

県営運動場とプール(昭和4年)、テニスコート(大正14年)、ブランコ・滑り台を備えた児童遊技場(新公園)があり小学校の総合体育大会が行われていた。春日野グラウンド八時半入場式挙行時期不詳 写真:椿井小学校 |

旧奈良春日野野球場 写真提供:奈良県 中堅後方に東大寺大仏殿の屋根が見える  戦後、陸上競技場、野球場、ラグビー場などが整備 プロ野球公式戦も行われた。昭和63年(1988)なら・シルクロード博覧会のため芝生の園地に整備 |

|||

| 大正2年(1913) 鹿せんべい販売神鹿保護会統制 |

||||||

| 大正5年(1916) 浮見堂完成 |

浮見堂新築工事 大正5年  写真提供:尾田組 |

鷺池と浮見堂 (大正8年ごろ) 鷺池と浮見堂(大正8年ごろ)_thumb.jpg) 奈良市史より

|

昭和4年修復 平成3年から6年にかけて修復再建 |

|||

| 大正11年(1922) 奈良公園が国の名勝に指定 |

史跡名勝天然記念物 前編 国会図書館蔵 瀬川光行編 出版:史蹟名勝天然記念物刊行会 大正9年出版 ⇒国立国会図書館デジタルコレクタへリンク 猿沢池と興福寺・南円堂・ 北円堂・ 奈良の都の八重桜・菩提院 a_thumb.jpg) |

大軌食堂 (東大寺大仏前参道東側) 大正6年4月開設 _thumb.jpg) 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 |

||||

| 大正12年(1923) 春日大社ナギ樹林・東大寺知足院ナラノヤエザクラが天然記念物に指定 |

昭和10年代の動植物 写真提供:道馬軒写真館  |

昭和10年代の動植物 写真提供:道馬軒写真館  |

||||

| 大正13年(1924) 奈良新温泉開業 |

奈良新温泉 大正13年奈良駅近隣に開業 大浴場、食堂、料理旅館、娯楽場など完備し15年には東館も増設されたが、昭和恐慌の影響で昭和6年閉鎖 (100年史P98・D80年史P56・H355-14)_thumb.jpg) 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 |

|||||

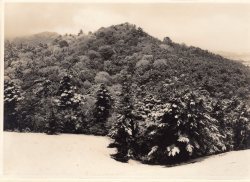

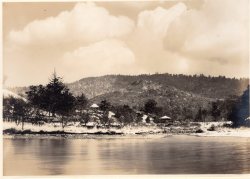

| 大正13年(1924) 春日山原始林が天然記念物指定 |

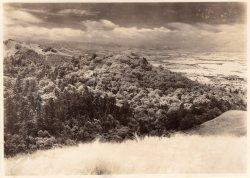

春日大社の神山として信仰の場であったため、9世紀頃には禁伐令が出されるなど積極的な保護がなされる。原始性を保ち、様々な種類の植物が集まる。 | 昭和31年に特別天然記念物指定 | ||||

| 大正14年(1925)3月 御料地は離宮計画は沙汰止みとなり、春日神社の境内地に払下げ(飛火野) |

この地に神鹿保護会は鹿の角伐場を築造(昭和4年完成) | |||||

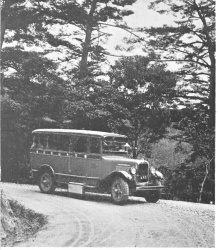

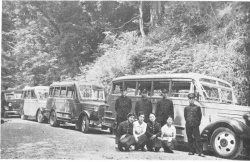

| 昭和3年(1928) 春日山周遊道路自動車道開通 昭和4年9月第二期拡張工事始めるにあたって環境問題で反対運動発生。有料化で決着。 昭和7年若草山頂まで延長、月日磐から花山を経て高畑に出ていた自動車コースが、、高畑から入る逆コースに。 昭和13年大軌から奈良自動車会社(奈良交通の前身)に移されたが戦争の為昭和15年10月運行中止。 |

昭和4年5月から 大阪電気軌道(現近鉄)春日奥山周遊バス営業開始春日奥山周遊バス_thumb11.jpg) 写真提供:奈良交通株式会社 「奈良交通のあゆみ 発足50周年記念」より |

初期の箱型春日奥山周遊バス (オープンカーと箱型とがあった)  写真提供:「奈良交通の20年」より |

昭和13年 春日奥山周遊バス路線図 「奈良名所案内」から作成 奈良市史より  |

|||

| 昭和10年頃 大原橋停留所。 傍らに無料休憩所が設置されていた。 _thumb11.jpg) 写真提供:奈良交通株式会社 「奈良交通のあゆみ 発足50周年記念」より |

昭和12年 大阪電気軌道直営 春日奥山周遊バスの乗務員  写真提供:「奈良交通の20年」より |

|||||

| 昭和4年 浮見堂修復 |

昭和12年頃の 浮見堂 昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) 写真提供:木村守男氏 |

昭和12年頃の 浮見堂 昭和12年頃奈良公園浮見堂_thumb.jpg) 写真提供:木村守男氏 |

||||

| 昭和4年 鹿苑・角伐場を築造 | 神鹿保護会は元春日野御料地跡に鹿苑を移転 | |||||

| 昭和7年(1932) ルーミスシジミ生息地天然記念物指定 |

昭和10年代の動植物 写真提供:道馬軒写真館  |

照葉樹林に生息するシジミチョウで、イチイガシ等を食樹としている。かつて春日山原始林一帯に分布していたが、1990年代に目撃情報はあるものの発表はされておらず、1950年代末以降記録が途絶え、危機的状況にあるといえる。伊勢湾台風による被害や農薬散布が原因との意見もあるが、確実な証拠がなく原因は不明である。最近、県南部において生息が確認されたが、決して生息数が多いわけではないことから、照葉樹林の減少などに伴い絶滅する危険性が含まれている。 | ||||

| 昭和7年10月 万葉植物園開園 | ||||||

| 昭和7年(1932) 東大寺旧境内が史跡指定 |

||||||

| 昭和9年 登大路にナンキンハゼの並木移植 | 公園課長坂田静夫は 大正14年長崎から種子を持ち帰り、昭和4年頃春日野の新公園に植え好評、昭和9年登大路の公園口から博物館の道路南側に数十本移植。 奈良市史より | |||||

| 昭和10年 「若草山」に名を統一 |

三笠山を若草山へ(三笠宮家出典の御蓋山と区別の為) | |||||

| 昭和14年(1939) 若草山麓車道開通 |

水谷橋から手向山神社の間 | |||||

| 昭和15年(1940) 東大寺および興福寺境内一部を奈良公園区域から解除 |

||||||

| 昭和22年(1947) 東大寺・興福寺・手向山八幡宮など奈良公園区域解除 |

官が没収していた社寺境内地についての法律が整備され、東大寺、興福寺等の社寺境内地の無償払下げがおこなわれる。 | |||||

| 昭和28年 鹿の角切再開 寛文12年(1672)牡鹿の角による危険防止のために始まった。 中断が何度も繰り返していたが再開された。。 明治元年に餅飯殿町で角伐り実施、以降町では中止。 明治20年角伐り再開したが中止。 明治24年春日神社一の鳥居内角伐実施 明治29年(1896)角伐り年中行事化 大正13年(1924)残酷と中止 昭和3年に復活。昭和12年から戦時中は中断。昭和28年から再開。 ⇒鹿の角切へリンク |

昭和10年代 苑の木が二本あった 写真提供 道馬軒写真 |

昭和28年(1953)11月 13年ぶりに再開された「鹿の角切」 写真提供:谷井孝次氏 |

昭和28年(1953)11月  写真提供:谷井孝次氏 写真提供:谷井孝次氏この角は元々ほっておいても自然に抜けおち、1年に1回生え変わる |

|||

| 昭和29年(1954) 奈良公園の鹿「白ちゃん」誕生 頭の中央に白い毛が生えた 「白ちゃん」が有名に。 |

昭和32年(1957)1月20日 「白ちゃん」と呼ばれた鹿  写真撮影:岡田庄三氏 |

昭和36年(1961)8月27日 写真撮影:岡田庄三氏 |

白ちゃんの子どもが交通事故死にあい、それから車に突進するようになり白ちゃんも交通事故で死ぬ。昭和47年(1972)7月。 | |||

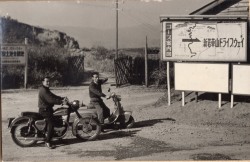

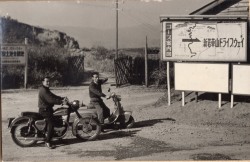

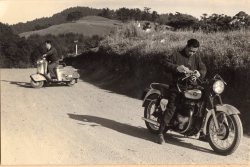

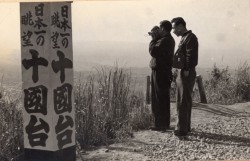

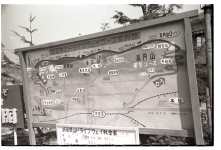

| 昭和30年(1955)10月 奈良奥山ドライブウエイ共用開始 新若草山自動車道完成 既設の春日山周遊道路と若草山頂を結ぶ 昭和35年(1960)11月 全通 高円山自動車道完成 春日山周遊道路と接続 |

新若草山ドライブウエイ・十国台 昭和32年(1957)  写真提供:ライトカメラ |

新若草山ドライブウエイ・十国台 昭和32年(1957)  写真提供:ライトカメラ |

新若草山ドライブウエイ・十国台 昭和32年(1957)  写真提供:ライトカメラ |

|||

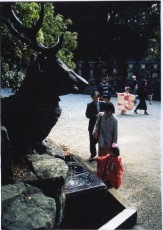

| 昭和32年(1957) 奈良の鹿が国の天然記念物指定 |

春日大社一の鳥居 昭和32年(1957)/11撮影  写真撮影:福川美佐男氏 |

|||||

| 昭和35年(1960) 都市公園法に基づく公園の名称、位置、区域の制定 |

昭和31年(1956)都市公園法が施行 奈良県立都市公園 奈良公園 |

|||||

| 昭和35年(1960)遷都1250年祭 | 昭和35年(1960)遷都1250年祭 写真:西田博嘉氏 |

|||||

| 昭和37年(1962)興福寺五重塔の登昇が禁止 | ||||||

| 昭和55年(1980)奈良公園開設百周年記念展を県文化会館で開催 | ||||||

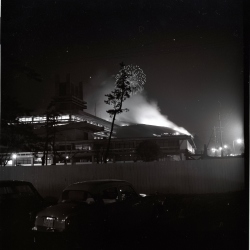

| 昭和63年(1988) なら・シルクロード博覧会開催 |

「民族の英知とロマン」をテーマに、日本人の文化と心の源流を訪ねる展覧会など半年間開催。 |  撮影:木村守男氏 |

||||

| 平成元年(1989) 奈良県新公会堂開館 奈良県置県100年記念として新公会堂が建設される。 |

平成27年 新公会堂改め 「奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~」 _thumb.jpg) 写真撮影:久門與一氏 |

日本最大級の屋根面積をもつことから、ビッグルーフという愛称がある | ||||

| 平成元年(1989) 日本の都市公園100選に選定 |

||||||

| 平成6年 浮見堂再建 |

平成8年(1996)2月10日 雪の浮見堂  写真撮影:橋村 慧氏 |

平成12年(2000)9月2日 夏の浮見堂 鷺池の浮見堂 さるすべりの花(白)  撮影:福川美佐男氏 |

平成13年(2001)4月8日 桜花満開浮見堂・鷺池で遊ぶ人達  撮影:福川美佐男氏 |

|||

| 平成10年(1998) 世界文化遺産「古都奈良の文化財」登録 東大寺・興福寺・春日大社・春日山原始林・元興寺・薬師寺・唐招提寺・平城宮跡 |

||||||

| 平成11年(1999) 「なら燈花会」開始」 |

平成11年(1999)8月13日  写真:橋村 慧氏 |

|||||

| 平成15年(2003)若草山 新日本三大夜景に | ||||||

| 平成19年(2007) 日本の歴史公園100選に選定 |

||||||

| 平成21年(2009) 「奈良フードフェスティバル」始まる |

奈良県産食材の「食の見本市」 | 「クーカルin奈良」「シエフェスタin奈良」と名前を変える | ||||

| 平成22年(2010) 「しあわせ回廊なら瑠璃絵」始まる |

||||||

| 平成25年(2013) 奈良公園観光地域活性総合特区指定 |

||||||

| 平成27年 新公会堂改め 「奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~」 |

||||||

| 平成31年(2019) 奈良公園バスターミナルがオープン |

||||||

| 奈良公園の「絵はがき」の詳細はここをクリック | ||||||

| 〇 奈良公園の 絵はがき・写真から | ||||||

| 奈良猿澤池ヨリ南圓堂ヲ望ム 明治40年6月18日消印 写真提供:成瀬匡章氏 |

||||||

| №2658 奈良猿澤池ヨリ南圓堂ヲ望ム View of the Nanyendo from the Pond Sarusawa Nara.  |

№2658 宛名面a |

|||||

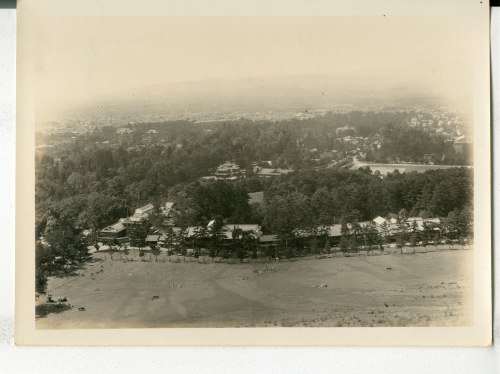

| 明治43年頃の奈良公園 奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年)奈良県立図書情報館蔵 | ||||||

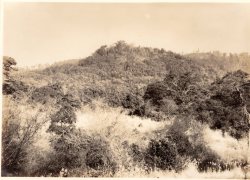

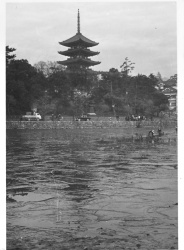

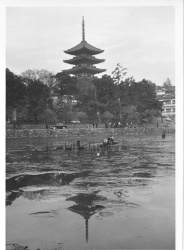

| 猿沢池と興福寺南円堂 | 猿沢池と興福寺五重塔 | 右に御蓋山・左が若草山 | すべり坂の桜 | |||

写真:「奈良県名勝写真帖」より |

写真:「奈良県名勝写真帖」より |

写真:「奈良県名勝写真帖」より |

写真:「奈良県名勝写真帖」より |

|||

| 奈良 公園より三笠山を望む 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3823 奈良 公園より三笠山を望む MIKASA-MOUNT,NARA. |

№3823宛名面 |

|||||

| 大正の奈良公園 | ||||||

| 奈良公園片岡梅林円窓亭 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

(奈良公園、鹿よせ) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

|||||

№3824 奈良公園片岡梅林円窓亭 |

№3824宛名面 |

№3825 (奈良公園、鹿よせ)_thumb.jpg) |

№3825宛名面 |

|||

| 大正初期の奈良公園 奈良名勝写真帖より(発行:大正4年)奈良県立図書情報館蔵 |

||||||

| 梅林と円窓亭 片岡梅林、四方に丸い窓を持つ円窓亭。 |

八方亭 片岡公園にある八角形の亭 |

八窓茶室 | ||||

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

春日の一の鳥居の東南に梅林があり、小高い丘に円窓亭があり四方に丸い窓を持つ。高円山、鷺池、浅香瑜伽の杜を望むことができる。円窓亭は鎌倉時代に建てられたもので、春日大社の経庫であったのを改造して、明治27年に現在の場所に移された。 写真:大和名勝写真帖より |

片岡公園の江戸三にある八方亭。 写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

奈良帝室博物館地域内にあり含翠亭ともいわれた。南都三茶室の一つ。 写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

|||

| 大正初期の鷺池付近 片岡梅林の南、朱欄の橋がかかる |

大正初期の鷺池付近 | 奈良帝室博物館 | ||||

明治41年に蓬莱池(鷺池)が竣成、44年頃からボートを浮かべるようになり、大正5年に浮見堂ができた。 この写真ではボートがあるが浮見堂は未だ無い。  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:大和名勝写真帖より |

明治27年竣成 古代美術の逸品を陳列  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:大和名勝写真帖より |

|||

| 大正初期の 奈良県倶楽部及び公会堂 奈良県立図書情報館蔵 |

||||||

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

御蓋山を遥拝するための堂舎四恩院の跡に、明治22年銀行の集会所として「奈良倶楽部」が建てられ、明治33年奈良県が買収した。 写真:大和名勝写真帖より |

明治36年新館を奈良県倶楽部の北部に隣接して建てられ「奈良県倶楽部及び公会堂」と呼ばれた。昭和58年、老朽化が進み閉館解体された。 写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

昭和62年に奈良県置県100年記念として新公会堂が建設され、平成元年開館した。平成27年シルクロード交流館とあわせて奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~と改称。 日本最大級の屋根面積をもつことから、ビッグルーフという愛称がある_thumb.jpg) 平成28年(2016)写真:久門與一氏 |

|||

| 春日野運動場 | 奈良県物産所 | 興福寺別院 |

||||

| 公会堂の北東大寺南大門の東。 明治43年に設置  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:大和名勝写真帖より |

写真:大和名勝写真帖より |

春日山中鶯の滝近く大聖歓喜天尊を安置  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

|||

| 奈良ホテル 大乗院庭園の丘上にある。明治42年開業。 |

嫩草山(若草山) 毎春山焼き行事が行われる |

|||||

写真:大和名勝写真帖より |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

公会堂付近から見た若草山 写真:大和名勝写真帖より |

|||

| 24 瀧阪楓 瀧阪街道は紅葉の名所 |

妙見堂 瀧阪に通ずる沿道 |

洞の楓 水谷川の渓流 |

鶯の瀑布 春日山中 、佐保川の源流近く |

|||

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年 |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年 |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年 |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年 |

|||

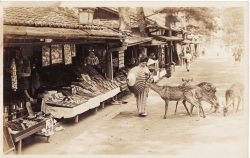

| 奈良公園 東大寺参道 土産物屋 明治30年~40年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 | ||||||

№2574 |

№2574宛名面 |

|||||

| 発行年代 明治40年~大正7年 奈良公園 絵はがき提供:成瀬匡章氏 | ||||||

№2296 奈良嫩草山 |

№2299 奈良三笠山及遊鹿 Mt.Mikasa,Nara. |

№2300 奈良春日群鹿 KASUGAGUNKV OF NARA. |

№2301 奈良春日神鹿 KASUGA SHRINE NARA:SACRED DEER |

|||

№2302 奈良公園群鹿 |

発行年代 明治40年~大正7年 奈良公園群鹿 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 424  |

|

||||

| 奈良 猿澤池 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3379 奈良 猿澤池 Sarusawa pond,NARA. |

№3379宛名面 |

|||||

| 奈良公園 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3622 奈良大佛殿 |

№3623 奈良二月堂 |

№3624 奈良公園春日群鹿 |

№3625 奈良嫩草山 |

|||

№3622~3625宛名面 |

||||||

| 奈良公園 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3732 奈良大佛仁王門 Gate of Daibutsu Nara  |

№3733 奈良大佛殿中門廻樓 Gate of Daibutsu Nara |

№3734 奈良大佛大釣鐘 Bel of Daibutsu Nara |

№3735 奈良二月堂 Nigatsudo Nara |

|||

№3736 奈良興福寺五重塔と花の松 Pagoda of Kofukuji & Hananomatsu Nara |

№3737 奈良南圓堂 Nanenndo Nara |

№3738 奈良春日本社 Kasuga shsine Nara |

№3739 奈良春日若宮 Kasuga shsine Nara |

|||

№3732~3739宛名面 |

||||||

| 奈良 猿澤池 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

奈良猿澤池 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

|||||

№3633 奈良 猿澤池 Sarusawa pont,Nara. |

№3633宛名面  |

№3740 奈良猿澤池 Sarusawa pond Nara. |

№3740宛名面 |

|||

| 奈良 南圓堂 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3634 奈良 南圓堂 Nanyendo,Nara. |

№3634宛名面 |

|||||

| 大軌の食事処 | ||||||

| 月日亭・増改築(奈良奥山) 奈良県により明治35年(1902)建設、大正5年大軌が借り受けた。 _thumb.jpg) 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 |

大軌食堂 (東大寺大仏前参道東側) 大正6年4月開設 _thumb.jpg) 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 |

|||||

| 発行年代 大正7年~昭和8年 奈良公園 絵はがき提供:成瀬匡章氏 | ||||||

№2297 奈良若草山 |

№2298 奈良三笠山 Mikasa-mountain,Nara. |

№2303 奈良公園春日神鹿  |

№2304 奈良公園春日神社神鹿 Kasugad er Nara. |

|||

№2305 奈良春日神鹿の角伐り |

№2306 東大寺大佛殿全景 大佛殿中門 若草山の眺望 興福寺 公園ノ風景  |

№2307 (奈良名所)若草山 東大寺大佛殿 FAMOUS PLACE OF NARA 若草山 東大寺大佛殿 FAMOUS PLACE OF NARA _thumb.jpg) |

№2308 観音山より公園全景を望む 春日神社大鳥居 春日神社二の鳥居 |

|||

№2309 奈良帝室博物館 |

||||||

| 奈良公園 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3626 奈良猿澤池  |

№3627 奈良若草山 |

№3628 奈良二月堂 |

№3629 奈良三月堂  |

|||

№3626~3629・3632宛名面  |

||||||

| 奈良公園 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3630 奈良大佛鐘 |

№3630宛名面  |

№3631 奈良春日二ノ鳥居 |

№3631宛名面 ]  |

|||

№3632(奈良名勝)大佛大鐘大佛大鐘_thumb.jpg) |

||||||

| 絵はがき VIEWS OF NARA 奈良 大正7(1918)年~昭和8(1933)年発行 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

VIEWS OF NARA 奈良_thumb.jpg) №1133 絵はがき 畳紙(No1117~1132) VIEWS OF NARA 奈良 |

大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA_thumb.jpg) №1117 (奈良)大佛尊像 (御丈五丈三尺五寸) DAIBUTSU SONZO NARA |

大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA_thumb.jpg) №1118 (奈良)大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA |

大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA_thumb.jpg) №1119 (奈良)大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA |

|||

大佛鐘樓 DAIBUTSU SHORO NARA_thumb.jpg) №1120 (奈良)大佛鐘樓 DAIBUTSU SHORO NARA |

東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) №1121 (奈良)東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA |

東大寺三月堂 TOUDAIJI SANGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) №1122 (奈良)東大寺三月堂 TOUDAIJI SANGAWATSUDO NARA |

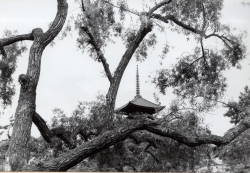

興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA_thumb.jpg) №1123 (奈良)興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA 東金堂と「花の松」が見られる 現在跡地にある「花の松の碑」より。 弘法大師手植えと伝えられる名木「花之松」は、姿が雄大で奈良で親しまれていた名木だったが、昭和12年に枯れてしまった。

興福寺側は深くこれを惜しみ、再興の企てがあって、諸方の援助を得た結果、昭和15年に「後継」の「花之松」が植栽された。

2代目も2008年に枯れて今は碑が残るだけ。 |

|||

興福寺南圓堂 KOFUKUJII NANENDO NARA_thumb.jpg) №1124 (奈良)興福寺南圓堂 KOFUKUJII NANENDO NARA |

猿澤の池 SARUSAWA NO IKE NARA_thumb.jpg) №1125 (奈良)猿澤の池 SARUSAWA NO IKE NARA |

春日神社樓門 KASUGAJINSYA ROMON NARA_thumb.jpg) №1126 (奈良)春日神社樓門 KASUGAJINSYA ROMON NARA |

春日神社本社 KASUGAJINSYA HONSHA NARA_thumb.jpg) №1127 (奈良)春日神社本社 KASUGAJINSYA HONSHA NARA |

|||

春日神社境内 KASUGA SHRINE NARA_thumb.jpg) №1128 (奈良)春日神社境内 KASUGA SHRINE NARA |

公園の鹿 DEER IN PARK NARA_thumb.jpg) №1129 (奈良)公園の鹿 DEER IN PARK NARA |

三笠山 THE MIKASAYAMA NARA_thumb.jpg) №1130 (奈良)三笠山 THE MIKASAYAMA NARA |

||||

_thumb.jpg) №1132 東大寺縁起・大仏殿説明 (1) |

_thumb.jpg) №1132 東大寺縁起・大仏殿説明 (2) |

|||||

| 大正7(1918)年~昭和8(1934)年か? 奈良の絵葉書 絵はがき提供:成瀬匡章氏 | ||||||

奈良猿沢池・奈良十三鐘・奈良衣掛松 |

奈良大仏像・奈良大佛本堂・奈良大仏鐘楼・奈良大佛鐘 |

|||||

| 発行年代 昭和8年~ 虚空蔵菩薩像 奈良国立博物館 絵はがき提供:成瀬匡章氏 | ||||||

№2310 虚空蔵菩薩像 |

||||||

| (№1251~1259)絵はがき VIEWS OF NARA 奈良 昭和8(1933)年発行 写真提供:成瀬匡章様 №1117~1133と同じ写真であるが画質落ちる。印刷発行年が昭和8年以降になる(「郵便はがき」の表記。 セットになっていた葉書に昭和8年11月5日の消印あり) |

||||||

№1260 畳紙(№1251~1259)「VIEWS OF NARA 奈良」「VIEWS OF NARA 奈良」_thumb.jpg) |

№1251 (奈良)大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA_thumb.jpg) |

№1252 (奈良)大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA_thumb.jpg) |

№1253 (奈良)大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA_thumb.jpg) |

|||

№1254 (奈良)東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) |

№1255 (奈良)興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA_thumb.jpg) |

№1256 猿澤の池 SARUSAWA NO IKE NARA 猿澤の池 _thumb.jpg) |

№1257 春日神社本社 KASUGAJINSYA HONSHA NARA春日神社本社_thumb.jpg) |

|||

(奈良)春日神社境内 KASUGA SHRINE NARA 春日神社境内_thumb.jpg) |

№1259 (奈良)春日神社一の鳥居 KASUGAJINSHA ICHINOTORII NARA 春日神社一の鳥居_thumb.jpg) |

|||||

| 氷室神社 | 春日大社 一の鳥居 | |||||

| 大正4年 氷室神社  写真提供:吉田守氏

|

大正4年 一の鳥居  写真提供:吉田守氏 奈良名勝写真帖 奈良県立図書情報館蔵 |

昭和40年11月 一の鳥居  写真撮影:吉田守氏 |

||||

|

絵はがき 若草山・奈良公園 大正7(1918)年~昭和8(1933)年頃発行

写真提供:成瀬匡章様 |

||||||

嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり_thumb.jpg) №1496 (奈良名勝 三笠山 Mt Mikasa,Nara.) 嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 注:戦前は2月11日だった。 |

№1497 奈良 三笠山 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

三笠山 嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり_thumb.jpg) №1498 (奈良名勝)三笠山 嫩草山とも稱す全山恰も絨毯を敷けるが如く山上の眺望云ふべからず毎年二月山焼の行事あり壯觀無比なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 注:戦前は2月11日だった。 |

№1499 奈良嫩草山 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

悠々として群れ遊ぶ神鹿の人に馴るゝ樣は眞に愛すべく此平和なる光景は世界的の公園として著名なり_thumb.jpg) №1500 (奈良名勝 公園の群鹿 Dears at Park,Nara.) 擴大なる公園内の森の蔭、芝生の上など悠々として群れ遊ぶ神鹿の人に馴るゝ樣は眞に愛すべく此平和なる光景は世界的の公園として著名なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

神鹿 森の蔭、芝生の上悠々として群れ遊び人に馴るゝは眞に愛すべきは春日の神鹿なり毎秋十月角伐の行事あり壯快云はん方なし_thumb.jpg) №1501 (奈良名勝)神鹿 森の蔭、芝生の上悠々として群れ遊び人に馴るゝは眞に愛すべきは春日の神鹿なり毎秋十月角伐の行事あり壯快云はん方なし 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

此邊に雪消澤あり_thumb.jpg) №1502 (春日公園群鹿) 此邊に雪消澤あり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1503 奈良春日神鹿の角伐り 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

№1504 奈良春日神鹿の角伐り 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

_thumb.jpg) №1505 蝙蝠窟(春日奥山巡り) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||||

|

絵はがき 奈良名勝 大正7年~昭和8年頃発行 写真提供:成瀬匡章様

|

||||||

猿澤池は月の名所奈良八景の一なり_thumb.jpg) №1523 (奈良名勝 猿沢池 Sarusawa Pond,Nara) 猿澤池は月の名所奈良八景の一なり中巨口細鱗の發溂たる龜鼈の悠々たる以て旅情を慰むに足る東畔に衣掛柳 西畔に采女社あり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

猿澤池 猿澤池は月の名所奈良八景の一なり_thumb.jpg) №1524 (奈良名勝)猿澤池 猿澤池は月の名所奈良八景の一なり中巨口細鱗の發溂たる龜鼈の悠々たる以て旅情を慰むに足る東畔に衣掛柳 西畔に采女社あり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1525 奈良猿澤池 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1526 奈良猿澤池 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

№1527 [奈良公園 NARA PARK] 猿澤池 大和物語に見える、あの美しい采女が、世を儚んで投身したと云ふ猿澤の池、奈良の都の名と共に、昔から余りにも有名である。その周圍約三丁、(澄まず濁らず、出ず入らず、蛙わかず藻はえず、魚七分に水三分)と案内人は云ふ。池の東畔には采女が入水の時その着物を掛けたと傳へる衣掛柳があり、春風秋雨、池に情趣を添へてゐる。又、興福寺の塔影、碧水に美しく、鯉や亀は投げ與 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1528 奈良興福寺五重塔東金堂花の松 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

東金堂は塔の北に隣る本尊薬師如来_thumb.jpg) №1529 (五重塔)應永年間の建立にして高さ十五丈一尺あり東金堂は塔の北に隣る本尊薬師如来應永廿二年の建立なり花の松は東金堂の前にあり高さ十四間枝東西十八間南北二十二間餘 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№1530 奈良南円堂 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

南圓堂 西國三十三ヶ所の九番の札所_thumb.jpg) №1531 (奈良名勝)南圓堂 西國三十三ヶ所の九番の札所にして弘仁四年藤原冬嗣の建立今の堂は寛保元年の再建なり不空羂索観音を安置す寶珠形の八角造りにして堂前の白藤は奈良八景の一なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

帝室博物舘 _thumb.jpg) №1532 (奈良名勝)帝室博物舘 春日野にあり歴史美術工藝の粋を集む殊に彫刻物に至りては遺品此舘の上に出ずる所無きを以つて其の陳列ちるゝもの優秀ならざるなし 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1533 奈良帝室博物館 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№1534 奈良帝室博物館 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

| 絵はがき 静けき古都 昭和8(1933)年~ 発行 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

「靜けき古都」_thumb.jpg) №1269 畳紙(№1261~1268)「靜けき古都」 |

_thumb.jpg) №1261 櫻花をいたむわが西行の旅姿 南円堂にふと思ひ出づ(奈良) |

_thumb.jpg) №1262 古寺の裏のついぢを辿りつゝ愼ましきわが旅愁の瞳(奈良) |

_thumb.jpg) №1263 秋の陽にしづもり深き大寺のこの千年の朱の色ばも(奈良) |

|||

_thumb.jpg) №1264 大空にとけも入りなむ金堂のいらかのそりに陽は斜なり(奈良) |

_thumb.jpg) №1265 早春の心何もてなぐさまむ今日もしみじみ塔をめぐれり(奈良) |

_thumb.jpg) №1266 鹿の聲鐘の響にからむ夜は秋を悲しと少女等も言ふ(奈良) |

_thumb.jpg) №1267 塔をめぐる冬枯木立夕陽影小鹿もわれにより添ふとせず(奈良) |

|||

_thumb.jpg) №1268 朝の陽のけぶりかゞよふ塔の上にあげし瞳を何にそらさむ(奈良) |

|

|

||||

| 奈良名勝 三笠山 絵葉書 大正7年以前 |

奈良公園 雪消ノ澤古蹟 絵葉書 大正7年以前 |

武蔵野旅館 絵葉書 大正7年以前 |

||||

写真提供:中井陽一氏 |

写真提供:中井陽一氏 |

写真提供:中井陽一氏 |

||||

| 昭和 | ||||||

| 昭和初期 奈良公園付近 写真:奈良県立図書情報館蔵 | ||||||

水門町付近から大仏殿を望む |

奈良公園知事公舎西側付近 みどりゐ池苑池  |

|||||

| 奈良公園内 大運動場 運動場は明治43年(1910)1月着工、5月30日完成 大正14年(1925)4月東部に拡張して庭球場設ける。(写真に写っている) 昭和3年(1928)水泳プール設置(右手前に見える) 左手前は東大寺務所 (南大門よい撮影か?)  |

奈良公園内 |

|||||

奈良公園内 |

大仏殿と鏡池 |

|||||

二月堂と良弁杉 |

手向山八幡神社 前 |

|||||

| 若草山麓道路付近 中央に奈良県倶楽部及び公会堂  |

若草山北麓より西市街地を望む 中央に大仏殿・左に南大門(工事でカバーされている)昭和4年修理  |

|||||

御拝壇 焼門(夜警門)付近 |

東大寺正倉院正面 |

|||||

雲井坂付近 東大寺西大門跡 |

東大寺鐘楼 |

|||||

| 「手向山神社繪葉書」 昭和8(1933)~20年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3834 畳紙(№3826~3833)「手向山神社繪葉書」 |

№3834裏面 |

№3826 手向山神社 大鳥居 |

№3827 手向山神社 正面樓門 |

|||

№3828 手向山神社 八幡形石燈籠 |

№3829 手向山神社 寶蔵 |

№3830 手向山神社 若宮殿及菅公腰掛石 |

№3831 手向山神社 本殿並ニ拜殿 |

|||

№3832 手向山神社 狛犬(傳運慶作) |

№3833 手向山神社 狛犬(傳運慶作) |

№3826~3833宛名面 |

||||

| 昭和5年4月6日 奈良公園にて 写真提供:久保田誠司氏 A1昭和5年4月6日奈良公園にて_thumb.jpg)

|

||||||

| 昭和10年代の風景 写真:道馬軒写真館提供 | ||||||

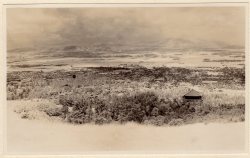

| 飛火野あたりからの御蓋山(春日山) | ||||||

写真:道馬軒写真館提供 |

写真:道馬軒写真館提供 |

写真:道馬軒写真館提供 |

||||

| 若草山からの風景 | ||||||

春日山(御蓋山)方面 写真:道馬軒写真館提供 |

大仏殿・興福寺五重塔方面  写真:道馬軒写真館提供 |

|||||

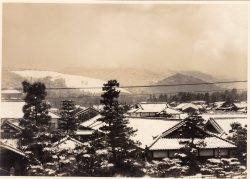

| 雪の風景 | ||||||

奈良市街北からの若草山と御蓋山 写真:道馬軒写真館提供 |

春日山(御蓋山) 写真:道馬軒写真館提供 |

春日山(御蓋山) 写真:道馬軒写真館提供 |

荒池からの御蓋山方向 写真:道馬軒写真館提供 |

|||

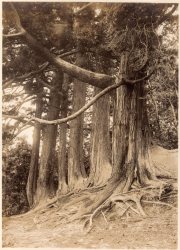

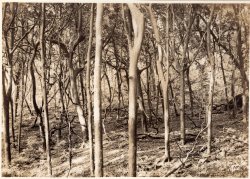

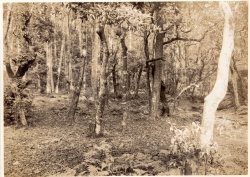

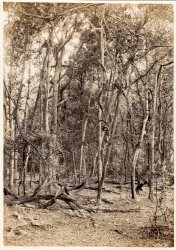

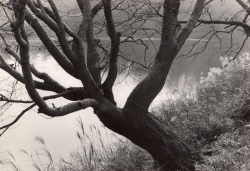

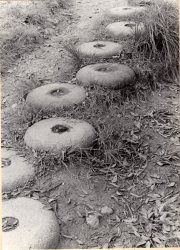

| 自然木 | ||||||

写真:道馬軒写真館提供 |

写真:道馬軒写真館提供 |

写真:道馬軒写真館提供 |

写真:道馬軒写真館提供 |

|||

|

奈良の風景(絵はがき) 前田虹映筆 昭和初期 写真提供:むさし野旅館

|

||||||

| 若草山大観 料理旅館 むさし野 若草山大観 料理旅館むさし野_thumb_1.jpg) |

奈良若草山麓 料理旅館 むさし野 奈良若草山麓 料理旅館むさし野茶室_thumb_1.jpg) |

奈良若草山麓 料理旅館 むさし野茶屋 奈良若草山麓 料理旅館むさし野茶室_thumb_1.jpg) |

||||

若草山若草山_thumb.jpg) |

大仏殿大仏殿_thumb.jpg) |

春日神社春日神社_thumb.jpg) |

春日大社 二月堂と三月堂 二月堂三月堂_thumb.jpg) |

|||

飛火野飛火野_thumb.jpg) |

猿沢池猿沢池_thumb.jpg) |

南円堂南円堂_thumb.jpg) |

||||

猿沢池と五重塔 猿沢池と五重塔_thumb.jpg) |

春日神社春日神社_thumb.jpg) |

大仏像大仏像_thumb.jpg) |

若草山若草山_thumb.jpg) |

|||

奈良公園奈良公園_thumb.jpg) |

橿原神宮橿原神宮_thumb.jpg) |

春日奥山周遊記念春日奥山周遊記念_thumb.jpg) |

||||

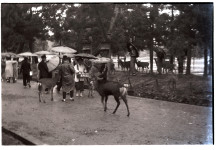

| 昭和12年頃の奈良公園付近 写真提供:木村守男氏 | ||||||

奈良の鹿昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

|||

猿沢池昭和12年頃奈良公園猿沢池_thumb.jpg) |

猿沢池昭和12年頃奈良公園猿沢池_thumb.jpg) |

猿沢池昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

猿沢池昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

|||

興福寺昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

興福寺昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

昭和12年頃奈良公園興福寺_thumb.jpg) |

昭和12年頃奈良公園興福寺_thumb.jpg) |

|||

浮見堂昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

浮見堂昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

浮見堂昭和12年頃奈良公園浮見堂_thumb.jpg) |

浮見堂_thumb.jpg)

|

|||

昭和12年頃奈良公園_thumb.jpg) |

||||||

| 昭和15年8月3日 奈良公園 写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 | ||||||

| 若草山の鹿 昭和15年8月3日  写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

猿沢池畔 昭和15年8月3日  写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

猿沢池・興福寺五重塔 昭和15年頃 猿沢池・興福寺五重塔 昭和15年頃_R_thumb.jpg) 写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

奈良公園の鹿 昭和15年頃 奈良公園の鹿 昭和15年頃_R_thumb.jpg) 写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

|||

| 昭和20年代後期 大雪の奈良 写真提供:NKTK | ||||||

昭和20年代後期 大雪の奈良_thumb.jpg) |

昭和20年代後期 大雪の奈良_thumb.jpg) |

昭和20年代後期 大雪の奈良_thumb.jpg) |

昭和20年代後期 大雪の奈良_thumb.jpg) |

|||

昭和20年代後期 大雪の奈良_thumb.jpg) |

昭和20年代後期 大雪の奈良_thumb.jpg) |

|||||

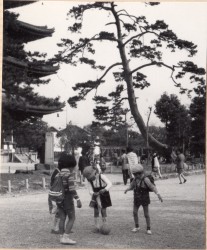

| 昭和29年頃 奈良公園いて 上から、下から何を見てるのかな? 写真提供:NKTK | ||||||

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

|||

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

|||

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

昭和29年頃 上から下から何を見てるのかな?_thumb.jpg) |

|||||

| 〇 若草山 | ||||||

| 奈良公園 若草山前 お土産・ お食事処 「春日野」 写真提供:春日野 創業昭和2年 若草山の前の店 創業当時は春・秋の半期だけの商売を行っていた。夏は旅館業を営む。 当時、日本で唯一の芝生の春日野グラウンドが近くにあった。早稲田大、明治大、明星などの合宿所。 戦後旅館よりも行楽シーズンに合わせた食事処と土産店に。 |

||||||

昭和2年頃の春日野 |

昭和初期の自動車 |

昭和10年頃の春日野 当時珍しい車で訪れる人と記念撮影  |

昭和18年頃の若草山 大阪市生野区小学校の疎開学校として利用された。 若草山にはススキはあまりなかった。  |

|||

現在の春日野  |

現在の春日野_thumb.jpg) |

|||||

| 若草山 撮影:昭和10年代 提供:藤原氏 |

若草山 昭和28年(1953) 写真:厚見昌彦氏撮影 |

若草山 昭和30年(1955)正月 写真:厚見昌彦氏撮影 |

若草山 昭和31年春 写真:厚見昌彦氏撮影 |

|||

|

|

|

若草山山麓から一重目付近。 昭和30年頃から行楽客が増え、芝生が荒れ、緑の山も赤い地肌が見えるようになった。 中央にゴミかごが見える。

|

|||

| 若草山 昭和31年(1956)12月2日 |

若草山 奈良市雑司町 昭和32年 福川美佐男氏撮影 | |||||

写真:岡田庄三氏撮影 |

1957/4撮影 若草山に登る行楽客、春日大社から二月堂に抜ける若草山の麓を行く道の人々。観光に使う自転車。 料亭旅館:春日野傍。 |

1957/5撮影 若草山の中腹 |

2009/4/3撮影 |

|||

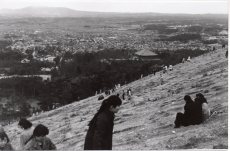

| 若草山山頂より 昭和33年(1958)10月19日 写真:岡田庄三氏撮影 |

||||||

|

|

|||||

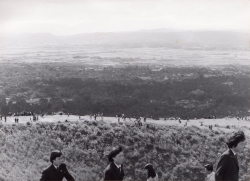

| 若草山 修学旅行生 撮影:昭和33年11月 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

|

|

|

||||

| 若草山 昭和33年(1958) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

遠くに生駒山 |

十国台ドライブイン方向 |

十国台ドライブイン方向 |

|||

| |

|

大仏殿方向遠くに平城宮跡が見える。 |

|

|||

| 若草山 一重目方面 |

|

興福寺の五重塔 |

||||

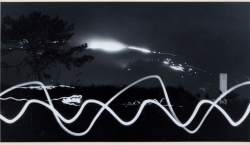

| 若草山山焼き 昭和36年(1961)1月15日 撮影:岡田庄三氏 | 若草山 昭和38年(1963)1月15日 撮影:岡田庄三氏 | |||||

|

|

雪の若草山 |

平城宮跡より見た若草山 |

|||

| 若草山(平城宮跡より見た山焼き) 昭和38年(1963)1月15日 撮影:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

|

||||

|

若草山 平城京跡より見た山焼き

昭和40年(1965)1月15日 写真:岡田庄三氏 |

||||||

|

|

|||||

| 昭和41年(1966)1月15日 若草山山焼き時間経過 奈良裁判所前より 写真:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

| 若草山 昭和42年4月23日 写真提供:ライトカメラ | ||||||

|

|

|

|

|||

| 若草山 昭和50年 写真提供:ライトカメラ | ||||||

|

|

|||||

| 若草山 昭和50年(1975年)頃 提供者:城之内写真 | ||||||

| 昭和50年(1975年)頃 提供者:城之内写真  |

昭和50年(1975年)頃 提供者:城之内写真  |

撮影:平成23年(2011)3月 提供:久門氏  |

||||

| 昭和57年 若草山 写真提供M.K | ||||||

昭和57年3月 若草山 |

昭和57年3月 若草山 |

昭和57年3月 若草山 |

||||

| 若草山山焼き(合成写真) 写真撮影:大西瞳氏 | ||||||

平成23年(2011)1/22 |

平成24年(2012)1/28 |

|||||

平成27年(2015)1/24  |

平成31年(2019)1/26 |

|||||

令和4年(2022) 1/23 |

||||||

| 〇 猿沢池界隈 | ||||||

| 猿沢池 パノラマ写真 道馬軒写真館提供 | ||||||

昭和10年代撮影 パノラマ・カメラ( フイルム式カメラ回転方式のカメラ)にて撮影。(合成ではない)

昭和10年代撮影 パノラマ・カメラ( フイルム式カメラ回転方式のカメラ)にて撮影。(合成ではない) 当時、珍しいカメラです。カメラの説明は下段。 写真提供:道馬軒写真館 |

||||||

_thumb.jpg) 平成24年撮影 写真撮影:江口氏 |

||||||

| 猿沢池 興福寺 昭和10年代 |

猿沢池 登大路町・昭和初期 |

猿沢池 野外ビアホール 昭和7年(1932)頃撮影 |

凍った猿沢池 昭和初期 |

|||

道馬軒写真館提供 |

階段五十二段のふもとの 「旅館かのこ」が見える  提供=水野俊一氏 |

戦前は猿沢池五十二段横で、戦後(S23~28頃)は興福寺境内(南大門跡)で行われた。涼しげな浴衣姿の芸妓達がビールを運び、土日にはベテラン芸妓による仮装の余興がおこなわれたという。 写真提供:元林院写真ギャラリー |

凍った猿沢池 南円堂下の土産物店もなく昭和戦前期。  写真提供:元林院写真ギャラリー |

|||

|

猿沢池

昭和12年頃 写真提供:木村守男氏 |

||||||

かのこ旅館が見えるa_thumb.jpg) 写真提供:木村守男氏 |

写真提供:木村守男氏 |

|||||

| 県立商工館 昭和27年6月26日 興福寺隣り公園内 写真提供:谷井孝次氏 | ||||||

|

竣工記念 昭和27年6月26日 |

|||||

| 猿沢池五十二階段 御所小学校 遠足 昭和29年 |

猿沢池 昭和31年(1956)8月19日 |

|||||

写真提供:髙松富博氏 |

夜の祭り風景 写真:岡田庄三氏 |

|||||

| 猿沢池 昭和32年9月撮影 | ||||||

撮影:昭和32年9月 写真撮影:小城一郎氏 |

撮影:平成24年 提供:M.K |

撮影:昭和32年9月 池のほとりに太い柳の木があった。五十二段と五重塔を背景にポーズ。

写真撮影:小城一郎氏 |

撮影:平成24年 提供:M.K. |

|||

| 猿沢池 昭和35年3月13日撮影 |

猿沢池 昭和35年 |

昭和35年(1960) 遷都1250年祭 三条通り・すべり坂・猿沢池北 |

猿沢池 昭和37年5月3日撮影 |

|||

昭和35年(1960)3月13日 写真:岡田庄三氏 |

昭和35年(1960)

写真:西田博嘉氏

|

昭和35年(1960)遷都1250年祭 写真:西田博嘉氏 写真:西田博嘉氏 |

昭和37年(1962)5月3日 写真:岡田庄三氏 |

|||

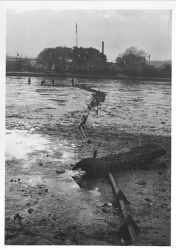

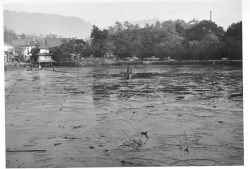

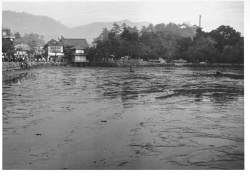

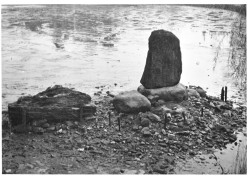

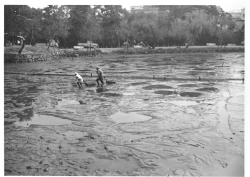

| 昭和40年頃 猿沢池 の水抜き風景 写真撮影:吉田守氏 | ||||||

写真撮影:吉田守氏 |

写真撮影:吉田守氏 |

写真撮影:吉田守氏 |

写真撮影:吉田守氏 |

|||

写真撮影:吉田守氏 |

写真撮影:吉田守氏 |

写真撮影:吉田守氏 |

写真撮影:吉田守氏 |

|||

写真撮影:吉田守氏 |

写真撮影:吉田守氏 |

|||||

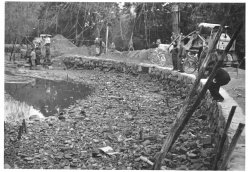

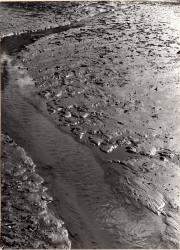

| 猿沢池 水抜き 平成26年2月9日 写真撮影:萩原正弘氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| 令和3年(2021)11月19日 猿沢池 撮影:河本 勝 | ||||||

| |

|

|||||

| |

||||||

| |

||||||

| 〇 奈良公園処々 | ||||||

| 鷺池 大正4年 |

浮見堂新築工事

大正5年 |

奈良公園 昭和30年(1955)10月2日 岡田庄三氏撮影 |

||||

鷺池  奈良名勝写真帖 (発行:大正4年) |

写真提供:尾田組 |

1955.10_thumb.jpg) 塀跡 奈良公園 江戸三 近く 荒池園地 |

||||

| 奈良公園 昭和31年(1956)5月27日 岡田庄三氏撮影 |

奈良公園 昭和31年(1956)12月2日 岡田庄三氏撮影 |

|||||

|

|

荒池 |

|

|||

| 奈良公園 昭和31年(1956) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

|

|

|

||||

| 奈良公園 昭和32年(1957) 岡田庄三氏撮影 | ||||||

| 昭和32年(1957)1月20日 「白ちゃん」と呼ばれた鹿  頭に白い王冠のような毛がはえており、昭和29年生まれで、47年7月交通事故で亡くなった。 写真:岡田庄三氏 |

昭和32年(1957)2月10日 写真:岡田庄三氏 |

昭和32年(1957)2月 写真:岡田庄三氏 |

昭和32年(1957)2月 写真:岡田庄三氏 |

|||

昭和32年(1957)2月 写真:岡田庄三氏 |

昭和32年(1957)4月14日 写真:岡田庄三氏 |

昭和32年(1957)4月14日 写真:岡田庄三氏 |

||||

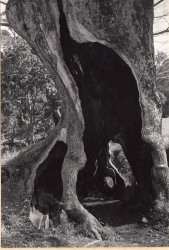

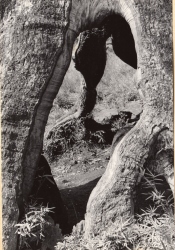

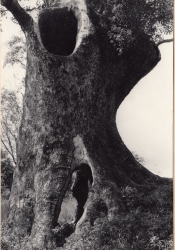

昭和32年(1957)4月14日 鹿苑南方面 飛火野の南に鷺池へ流れる率川上流付近に楠木の大木がある。 人が通れるほどの大きな洞があり幹回りの半分が失われている。 写真:岡田庄三氏 |

昭和32年(1957)4月14日 鹿苑南の飛火野の南に鷺池へ流れる率川上流 写真:岡田庄三氏 |

|||||

| 興福寺界隈 昭和32年 写真提供: ライトカメラ | ||||||

東金堂前と五重塔 |

南円堂横の階段 |

|||||

| 奈良公園 撮影:昭和32年9月 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

行商の土産物売り屋

|

|||

アイスクリームの行商。 バスの乗客に声を掛けている。 |

|

|

|

|||

| 奈良公園 昭和33年撮影 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

| 撮影:昭和33年5月興福寺の境内 輪タクが客を待っている。  |

撮影:昭和33年6月 登大路付近の奈良公園 (現県庁前付近) 天秤棒の土産物行商人。  |

|||||

|

奈良公園 昭和34年(1959) 岡田庄三氏撮影

|

||||||

昭和34年(1959)2月1日 |

鷺池 昭和34年(1959)3月29日  |

鷺池 昭和34年(1959)3月29日  |

荒池 昭和34年(1959)3月29日  |

|||

昭和34年(1959)3月29日 |

昭和34年(1959)3月29日 |

昭和34年(1959)3月29日 |

昭和34年(1959)1月11日 猿沢池 東方より西を望む |

|||

|

奈良公園 昭和36年(1961)2月3日 写真:岡田庄三氏

|

||||||

|

|

|

||||

| 奈良公園 昭和36年(1961)4月9日 岡田庄三氏撮影 | 奈良公園 鹿「白ちゃん」 昭和36年(1961)8月27日 岡田庄三氏撮影 |

|||||

|

|

|

「白ちゃん」と呼ばれた鹿 頭に白い王冠のような毛がはえており、昭和29年生まれで、47年7月交通事故で亡くなった。 |

|||

| 春日大社付近 昭和40年 写真提供:ライトカメラ |

奈良公園 昭和40年 写真提供:ライトカメラ | |||||

|

|

|

|

|||

| 昭和40年 鷺池 |

昭和41年 奈良県公会堂 写真提供:稲葉耕一氏 |

興福寺 昭和41年11月 写真提供:ライトカメラ |

||||

写真撮影:吉田守氏 |

|

|

||||

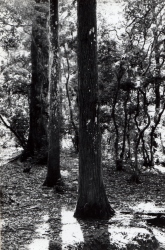

| 奈良公園 春日の森 馬酔木の森 昭和33年(1958)10月19日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

1958.10.19_thumb.jpg) 馬酔木の森 |

1958.10.19_thumb.jpg) |

1958.10.19_thumb.jpg) |

1958.10.19_thumb.jpg) |

|||

1958.10.19_thumb.jpg) |

1958.10.19_thumb.jpg) |

1958.10.19_thumb.jpg) |

1958.10.19_thumb.jpg) ささやきの小路 |

|||

1958.10.19_thumb.jpg) |

1958.10.19_thumb.jpg) |

鹿苑南方面 飛火野の南に鷺池へ流れる率川上流付近に楠木の大木がある。 人が通れるほどの大きな洞があり幹回りの半分が失われている。 |

|

|||

| 奈良公園 春日の森 馬酔木の森 昭和39年(1964)11月3日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 春日野グランド | ||||||

| 大正4年 春日野運動場  奈良名勝写真帖 |

昭和30年代 春日野運動場での盆踊り  写真:谷井孝次氏(奈良市今昔写真集 樹林舎) |

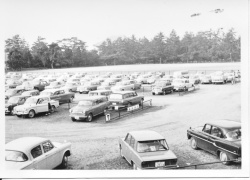

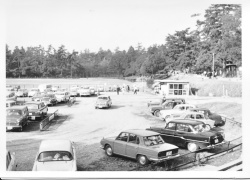

昭和40年11月 春日野駐車場と春日野グランド  写真撮影 吉田 守氏 |

昭和40年11月 春日野駐車場と春日野グランド  写真撮影 吉田 守氏 |

|||

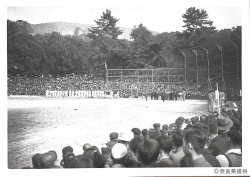

| 奈良春日野球場 運動場が出来たのは明治43年(1910)。野球場は大正2年(1913)9月運動場の南側にできた。(後、北側にもでき2面に) 昭和24年(1949)11月7日奈良県下で初のプロ野球公式戦開催(阪神対東急) 写真提供:奈良県 文は「球跡巡り」(発行理工図書株式会社)より引用 |

||||||

中堅後方に東大寺大仏殿の屋根が見える。 |

昭和24年(1949)奈良県初のプロ野球公式戦 |

1950年代には中日が春期キャンプを張った。 |

||||

| 興福寺 航空写真 昭和44年頃 写真提供:谷井孝次氏 興福寺境内北に旧奈良県庁舎(明治28年築)が見える。その右に現庁舎工事中のクレーンが見える。 手前は猿沢池 |

||||||

|

||||||

| 花の奈良公園 写真撮影:昭和46年(1971)4月4日 厚見昌彦氏 | ||||||

興福寺五重塔 |

|

|

|

|||

|

鷺池と浮見堂 |

鷺池と浮見堂 |

|

|||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 奈良公園 県庁前 昭和46年 写真提供:ライトカメラ | ||||||

|

|

|

||||

| 奈良公園 昭和47年 写真提供:ライトカメラ | ||||||

興福寺 |

興福寺  |

興福寺 |

||||

県庁前 |

県庁屋上  |

|||||

| 奈良公園 昭和48年 写真提供:ライトカメラ | ||||||

|

|

|||||

| 奈良公園 飛火野 | ||||||

撮影:昭和50年頃  提供:城之内写真 |

撮影:昭和50年頃  提供:城之内写真 |

撮影:2011年3月  提供:久門氏 |

撮影:2011年3月  提供:久門氏 |

|||

| 奈良公園 飛火野 写真撮影:福川美佐男氏 | ||||||

| 昭和52年(1977)11月中旬 秋草映える飛火野の鹿たち  |

昭和52年(1977)11月 秋草映える飛火野  |

昭和59年(1984)2月18日 雪の飛火野で遊ぶ親子連れ  |

昭和59年(1984)2月18日 淡雪の飛火野で  |

|||

| 平成7年(1995)11月19日 秋の飛火野  |

平成7年(1995)11月19日 晩秋の飛火野で鹿と遊ぶ親子連れ  |

平成11年(1999)3月7日 朝の飛火野。御蓋山 霧景  |

平成13年(2001)4月8日 春の飛火野で遊ぶ家族連れ  |

|||

| 平成15年(2003)7月23日 夏の飛火野西南側  |

平成15年(2003)7月23日 夏の飛火野  |

平成16年(2004)11月15日 秋雨の飛火野  |

平成17年(2005)4月9日 陽春の飛火野・鹿たち  |

|||

| 明治25年(1892)鹿園竣工奉告祭でラッパで『鹿寄せ』始まる 奈良市・春日大社境内「飛火野」 鹿の収容施設の完成を祝う催しでラッパを吹いて鹿を集めたのが始まりで、今では冬の恒例行事となっている 各主催団体の協力で「春の鹿寄せ」「なつの鹿寄せ」「ふゆの鹿寄せ」などが行われる 鹿愛護会の職員がベートーベンの交響曲第6番「田園」を演奏すると、林の奥から勢いよく駆け寄って集まる。 褒美のドングリをもらって満足そうに食べ観光客を楽しませる。 |

||||||

鹿園は当初春日参道の北側に通称「北山」に鹿園があった。 夜間の鹿の収容を目的で始まる。明治36年東方へ移動、昭和4年(1929)飛火野東部へ移り角伐場付設。_thumb.jpg) 写真提供:成瀬匡章氏 |

||||||

| 平成10年(1998)1月21日 鹿寄せ(ホルンで鹿を集める) 春日野町飛火野 鹿寄せ1998-1-21_thumb.jpg) 写真撮影:福川美佐男氏 |

平成19年(2007)2月4日 鹿寄せ(ホルンで鹿を集める) 春日野町飛火野 鹿寄せ2007-2-4_thumb.jpg) 写真撮影:福川美佐男氏 |

平成23年(2011)3月 鹿寄せ  提供:久門氏 |

平成23年(2011)3月 鹿寄せ  撮影:2011年3月 撮影:2011年3月 提供:久門氏 |

|||

| 平成23年(2011)2月16日 鹿寄せ 写真撮影:安部正美氏 |

平成23年(2011)2月16日 鹿寄せ 写真撮影:安部正美氏 |

|||||

| 平成26年(2014)2月20日 鹿寄せ 写真撮影:安部正美氏 |

平成26年(2014)2月20日 鹿寄せ 写真撮影:安部正美氏 |

平成26年(2014)2月20日 鹿寄せ 写真撮影:安部正美氏 |

平成26年(2014)2月20日 鹿寄せ 写真撮影:安部正美氏 |

|||

| 平成31年(2019)2月26日 鹿寄せ 写真撮影:安部正美氏 |

||||||

| 鹿寄 (動画) ホルンの音色で鹿を呼び寄せる「鹿寄せ」。春日大社境内の「飛火野」。冬の恒例行事。 (撮影は特別夏バージョン 2013/8/9) 1892年、鹿の収容施設の完成を祝う催しでラッパを吹いて鹿を集めたのが始まり。 |

||||||

| 【動画】 鹿寄せ (来るとき) 画像をクリック  |

【動画】 鹿寄せ(帰るとき) 画像をクリック _thumb.jpg) |

|||||

| 奈良公園 飛火野 夫婦鹿 | ||||||

| 昭和56年9月 奈良市春日野町飛火野  福川美佐男氏撮影 |

||||||

| 奈良公園 写真撮影:橋村 慧氏 | ||||||

平成6年(1994)5月 奈良公園の鹿 |

平成8年(1996)2月10日 雪の鹿 |

平成8年(1996)2月10日 雪の鹿 |

||||

平成8年(1996)2月10日 雪の浮見堂 |

平成8年(1996)2月10日 雪の浮見堂 |

平成8年(1996)2月10日 雪の浮見堂 |

||||

|

奈良公園 浮見堂 鷺池の桜 平成11年(1999)4月4日

|

||||||

写真:平成11年(1999)4月4日 河本 |

写真:平成11年(1999)4月4日 河本

|

写真:平成11年(1999)4月4日 河本 |

||||

| 奈良公園 浮見堂 | 高畑交差点付近 | |||||

写真:平成15年(2003)11月15日 河本 |

|

|||||

|

平成17年(2005)11月1日 奈良公園・浮見堂 写真:河本

|

||||||

| |

|

|||||

| |

|

|

||||

| 飛び火野方面 |

円窓亭 片岡梅林 春日大社万葉植物園内に移築(平成31年) |

|

||||

| |

|

|

||||

| |

|

|

|

|||

| 浅茅が原への坂 |

浮見堂 |

浮見堂 |

|

|||

| 浮見堂 ボート乗り場 |

||||||

|

平成17年(2005)11月1日 奈良公園・浮雲園地付近 写真:河本

|

||||||

| 浮雲園地付近から若草山方面 |

浮雲園地付近から若草山方面 |

浮雲園地付近から若草山方面 |

|

|||

| ザ・ヒルトップテラス 春日野町 |

|

|||||

| 奈良公園 浮見堂 鷺池 写真撮影:福川美佐男氏 | ||||||

平成12年(2000)9月2日 夏の浮見堂 鷺池の浮見堂 さるすべりの花(白) |

平成13年(2001)4月8日 桜花満開浮見堂・鷺池で遊ぶ人達 |

平成13年(2001)4月8日 桜花満開 浮見堂 |

平成15年(2003)7月23日 さるすべりの花(赤) |

|||

平成16年(2004)11月23日 紅葉の浮見堂 |

平成17年(2005)8月14日 平成17年(2005)8月14日燈花会の浮見堂 |

平成18年(1996)11月28日 晩秋の浮見堂 |

平成20年(2008)2月3日 淡雪の浮見堂 |

|||

| 奈良公園 浮見堂 山本公弘氏撮影 | ||||||

| 奈良公園の夜景 平成24年(2012)8月2日  |

霧の浮見堂 平成30年(2018)12月21日  |

|||||

| 奈良公園・お茶屋 福川美佐男氏撮影 | ||||||

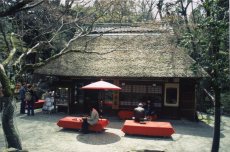

| 奈良茶飯 奈良市登大路町 |

柳茶屋 奈良市登大路町 |

塔の茶屋 奈良市登大路町 |

江戸三 奈良市春日野町浅茅ヶ原 |

|||

2009/4/6撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2009/7/6撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2009/4/3撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2009/4/3撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

|||

| 水谷茶屋 奈良市春日野町 写真撮影:福川美佐男氏 | ||||||

| 淡雪の水谷茶屋 平成17年(2005)/2/12撮影  写真撮影:福川美佐男氏 |

2009/4/3撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

深緑の水谷茶屋 平成23年(2011)/4/29撮影  写真撮影:福川美佐男氏 |

平成27年(2015)3月31日 春の水谷茶屋  写真撮影:福川美佐男氏 |

|||

| 春日大社一の鳥居 奈良市春日野町 | 春日大社一の鳥居北東側 奈良市春日野町 | |||||

1976/10撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2011/10/16撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

1957/11撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

1957/11撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

|||

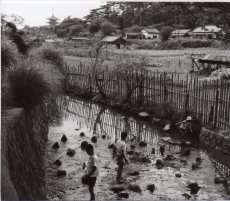

| 荒池と鷺池 奈良市春日野町 浮見堂のある鷺池から流れる水路の上の道よりの眺めで、荒池へ流れ込み、ボートが子供達が遊んでいる処まで来られた。現在は前方の木の柵も家小屋もなくなり、公園として整備され芝生になった。 |

荒池 東側 奈良市高畑町 奈良市春日野町 |

|||||

1957/8撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

1977/8撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

1995/3撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

||||

| 東大寺 二月堂 奈良市雑司町 |

春日大社 二の鳥居前 奈良市雑司町 |

|||||

1957/11撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2009/4/3撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

奈良市雑司町 写真撮影:福川美佐男氏 |

||||

| 腰痛地蔵盆 奈良市南庄町 | ||||||

2003/7/24撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2003/7/24撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2003/7/24撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

||||

| 一石六地蔵石仏 奈良市柳生町坂原 |

||||||

1979/12/15撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

2008/9撮影 写真撮影:福川美佐男氏 |

|||||

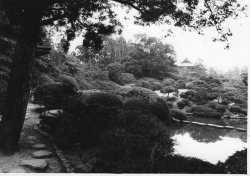

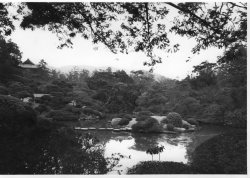

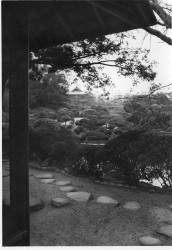

| 依水園 撮影:昭和50年頃 提供:城之内写真 | ||||||

|

|

|

||||

|

|

|||||

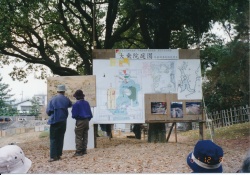

| 旧大乗院庭園 撮影:昭和50年頃 提供:城之内写真 |

旧大乗院庭園 平成18年(2006)9/24 写真撮影:福川美佐男氏 |

昭和57年 旧大乗院庭園 写真提供M.K | ||||

|

|

昭和57年3月 東大寺鏡池 |

昭和57年3月 東大寺鏡池 |

|||

| 旧大乗院庭園発掘調査 平成13年12月8日 写真撮影:森本武司氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 昭和29年 若草山にて 写真提供:NKTK | ||||||

山頂付近東大寺若草山 (16)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (15)_thumb.jpg) |

|||||

| 昭和29年頃 東大寺遠望 般若寺町付近から 写真提供:NKTK | ||||||

東大寺若草山 (3)_thumb.jpg) |

大仏殿遠望_thumb.jpg) |

大仏殿遠望_thumb.jpg) |

大仏殿遠望_thumb.jpg) |

|||

東大寺若草山 (8)_thumb.jpg) |

大仏殿遠望_thumb.jpg) |

|||||

| 昭和29年頃 東大寺大仏殿裏付近から 写真提供:NKTK | ||||||

東大寺若草山 (4)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (9)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (5)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (1)_thumb.jpg) |

|||

東大寺若草山 (12)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (11)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (13)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (2)_thumb.jpg) |

|||

| 昭和29年新若草山ドライブウエイ・十国台付近(完成前?) 写真提供:NKTK | ||||||

東大寺若草山 (7)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (6)_thumb.jpg) |

東大寺若草山 (10)_thumb.jpg) |

||||

| 新若草山ドライブウエイ・十国台 昭和32年(1957) 写真提供:ライトカメラ 昭和3年に春日奥山周遊自動車道路(春日山周遊道路)が開通したが、昭和30年に新若草山ドライブウエイが開通。 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 十国台ドライブイン 新若草山ドライヴウエイ 昭和3年に春日奥山周遊自動車道路(春日山周遊道路)が開通したが、昭和30年に新若草山ドライブウエイが開通。 昭和35年に万葉ドライブウエイが開通し、春日山周遊道路と接続。 若草山と三笠温泉の間に展望台ができた(十国台ドライブイン)。 撮影日:昭和38年(1963)4月 写真撮影:小城一郎氏 |

||||||

奈良交通は昭和32年バス定期観光路線「新若草山めぐり」「春日・若草山めぐり」を開設。 |

|

中央に昭和36年にできたドリームランドの山が見える。 |

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| ドライヴウエイ案内図 昭和46年(1971) 昭和3年に春日奥山周遊自動車道路(春日山周遊道路)が開通したが、昭和30年に新若草山ドライブウエイが開通。 昭和35年に万葉ドライブウエイ(高円山ドライブウエイ)が開通し、春日山周遊道路と接続。現在の奈良奥山ドライブウエイとなる。 写真撮影:厚見昌彦氏 |

||||||

| |

|

鶯の滝 |

||||

|

平成17年(2005)11月8日 春日山原始林 ぐるっと一周 写真:河本 飛火野⇒破石⇒春日山原始林(首切り地蔵経由・鶯の滝⇒月日亭⇒近鉄奈良 |

||||||

| 飛火野 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|||||

| 春日奥山案内図 |

春日神社境内 |

|||||

| 春日神社境内 |

|

|

|

|||

| |

妙見宮 |

妙見宮 |

大木切り株 |

|||

| 春日山 三本杉跡 |

|

|

|

|||

| 春日山原始林世界遺産記念碑 |

興福寺別院鶯瀧歓喜天 |

|||||

| 興福寺別院鶯瀧歓喜天 |

興福寺別院鶯瀧歓喜天 |

興福寺別院鶯瀧歓喜天 |

興福寺別院鶯瀧歓喜天 |

|||

| 鶯の滝 |

鶯の滝 |

鶯の滝 |

||||

| 若草山山頂 |

若草山山頂 |

若草山山頂 |

||||

| 春日奥山ドライブウエイ (動画) | ||||||

| 令和2年(2020)7月31日 春日奥山ドライブウエイ(動画) .jpg) |

令和2年(2020)7月31日 | 動画撮影:河本 勝 氏 | 22分14分 | |||

|

平成18年(2006)8月24日 夜の奈良公園 写真:河本

|

||||||

| 浮見堂 |

浮見堂 |

浮見堂 |

浮見堂 |

|||

| 猿沢池 |

猿沢池 |

猿沢池 |

猿沢池 |

|||

| 興福寺 五重塔 |

興福寺 五重塔 |

圓窓亭 |

||||

| 興福寺 五重塔 |

興福寺 五重塔 |

興福寺 五重塔 |

興福寺 五重塔 |

|||

| 奈良国立博物館 |

奈良国立博物館 |

仏教美術資料研究センター |

仏教美術資料研究センター |

|||

| 大仏殿と鏡池 |

大仏殿と鏡池 |

奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~ |

春日大社一の鳥居 |

|||

| 平成19年(2007)3月4日 佐保川の源流を求めて 写真:河本 佐保川の源流は春日山原始林の「鶯の滝」の上流で「石切峠」付近です。 |

||||||

| 春日山原始林 |

|

|

春日山原始林 世界遺産記念碑 |

|||

| 春日山原始林 世界遺産記念碑 |

|

|

鶯の滝 |

|||

| 鶯の滝 |

鶯の滝 |

鶯の滝 |

巨木 |

|||

| |

|

|

|

|||

| 柳生街道 |

|

|

|

|||

| 東海自然歩道(旧柳生街道) 石切峠 佐保川の源流付近 |

石切峠 佐保川の源流付近 |

石切峠 佐保川の源流付近 |

石切峠 佐保川の源流付近 |

|||

| 石切峠 佐保川の源流付近 |

石切峠 佐保川の源流付近 |

石切峠 佐保川の源流付近 |

石切峠 佐保川の源流付近 |

|||

| 首切り地蔵 |

|

|

|

|||

| 新池 |

新池 |

|

|

|||

| 高山神社(こうせんじんじゃ) |

|

春日山石窟仏 |

春日山石窟仏(穴仏)東穴 滝坂の道 |

|||

| 春日山石窟仏(穴仏)東穴 滝坂の道 |

春日山石窟仏(穴仏)西穴 滝坂の道 |

春日山石窟仏(穴仏)西穴 滝坂の道 |

春日山石窟仏 |

|||

|

平成21年(2009)2月17日 片岡梅林 写真:河本

|

||||||

| 平成21年(2009)4月6日 奈良公園の桜 写真:河本 | ||||||

| 多聞城付近から |

多聞城付近から |

転害門 |

転害門東 |

|||

| 鼓阪小学校前 |

鼓阪小学校前 |

鼓阪小学校前 |

鼓阪小学校前 |

|||

| 鼓阪小学校前 |

戒壇堂西 |

戒壇堂 階段 |

戒壇堂 |

|||

| 戒壇堂 |

大仏殿西 |

大仏殿西 |

東大寺勧進所 |

|||

| 東大寺勧進所 |

東大寺勧進所 |

大仏殿 |

大仏殿 |

|||

| 大仏殿付近 |

大仏殿付近 |

大仏殿付近 |

二月堂方面 |

|||

| |

鐘楼 |

大仏殿屋根 |

鐘楼 |

|||

| 大仏殿前 |

大仏殿前 |

|||||

| |

春日野園地 |

|||||

| 東大寺南大門 |

氷室神社 |

氷室神社 |

||||

| 氷室神社 |

氷室神社 |

氷室神社 |

||||

| 平成21年(2009)11月11日 奈良公園・興福寺 写真:河本 | ||||||

| 雲井坂 |

雲井坂 |

雲井坂 |

雲井坂 |

|||

| 雲井坂 |

雲井坂 |

みどり池 |

轟橋碑 |

|||

| 興福寺 南円堂 |

|

|

|

|||

| 南円堂 |

南円堂 |

猿沢池 |

猿沢池 |

|||

| 猿沢池 |

額塚 茶臼山 興福寺不動堂南 |

額塚 茶臼山 興福寺不動堂南 |

||||

| 平成22年(2010)5月28日 興福寺界隈 写真:河本 | ||||||

| 興福寺・南円堂道標 奈良地方裁判所前  |

興福寺・南円堂道標 奈良地方裁判所前  |

興福寺・南円堂道標 奈良地方裁判所前  |

興福寺・南円堂道標 奈良地方裁判所前  |

|||

| 近鉄奈良駅前 行基像噴水 |

なら北町 |

なら北町 |

||||

| 東大寺 西大門跡 |

東大寺 西大門跡碑 |

轟橋碑 |

大仏殿北 東大寺講堂跡 |

|||

| 春日大社参道 一の鳥居  |

春日大社参道 一の鳥居 |

春日大社参道 影向之松 |

春日大社参道 影向之松  |

|||

| 春日大社参道 |

菊水楼 |

南大門跡付近から大文字山方面 |

興福寺 五十二段 階段 |

|||

| 猿沢池 特別船 (今年奈良遷都1300年祭) |

猿沢池 特別船 (今年奈良遷都1300年祭) |

島嘉橋(しまかばし)付近 伊勢街道上ツ道の起点 |

島嘉橋(しまかばし)付近 伊勢街道上ツ道の起点 |

|||

| 猿沢池そば、島嘉橋(しまかばし)付近 常夜燈  |

猿沢池そば、島嘉橋(しまかばし)付近 常夜燈  |

猿沢池そば、島嘉橋(しまかばし)付近 常夜燈  |

||||

猿沢池から興福寺五重塔 |

猿沢池から興福寺五重塔 |

南円堂への階段 |

南円堂への道標 |

|||

南円堂への道標 |

|

興福寺五重塔 |

興福寺五重塔 |

|||

興福寺三重塔 |

興福寺 北円堂 |

興福寺 西金堂跡 |

||||

| 平成30年(2018)8月14日 なら燈花会 写真撮影:大西瞳氏 なら燈花会は1999年に始まる。この年、開催20周年記念式典開催 8月5日~14日。2000人以上のボランティアでロウソク点火。 春日野園地会場:遠くに東大寺大仏殿を望む雄大で幻想的 甍~I・RA・KA~会場:色とりどりのカラーカップ 浮見堂会場:水面に映りこむロウソクの灯り |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 采女祭 /采女神社 (春日大社末社) 中秋の名月の大祭。奈良時代に天皇の寵愛が薄れ嘆き池に身を投じた采女の霊を鎮め同時に、人々の幸せを祈る。・ 時代衣装をまとい花扇使らが市内を練り歩く「花扇奉納行列」、花扇を管弦船に移し雅楽の調べで池を巡る「管弦船の儀」がおこなわれ、最後に花扇を池に投じる。 |

||||||

| 平成29年(2017)10月4日 采女祭 写真撮影:大西瞳氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

| 令和元年(2019)10月4日 采女祭 写真撮影:大西瞳氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

|

|

||||||

| 奈良公園の「絵はがき」の詳細はここをクリック | ||||||

|

||||||