| 映像で見る文化財編「東大寺」いかす・なら地域協議会制作 リンクはここをクリックください |

||||||

| 東大寺の「絵はがき」の詳細はここをクリック | ||||||

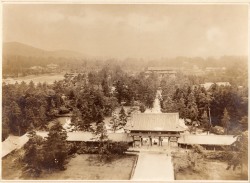

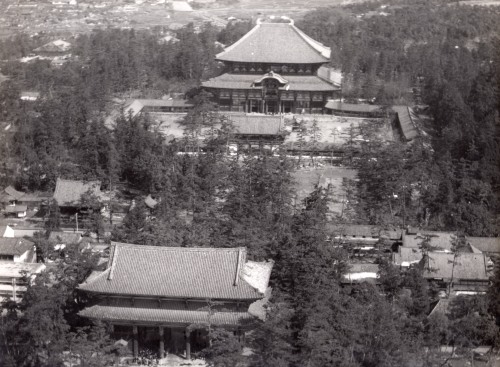

| 明治末・大正初めの東大寺 写真:奈良県名勝写真帖(発行:明治43年)・奈良名勝写真帖(発行:大正4年)・大和名勝写真帖(発行:大正4年)より 奈良県立図書情報館蔵 |

||||||

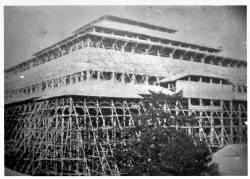

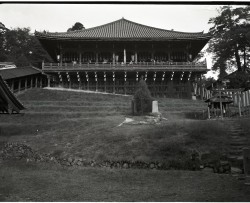

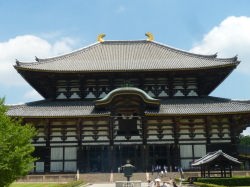

| 東大寺大仏殿 宝永6年(1709)3月再建された。文化3年(1809)上層部の屋根が下がり山台の杉で角柱で支える応急処置。 天保8年(1837)柱の根継ぎを施す。明治30年(1897)古都保存法制定され修理へ展望開かれる。明治36年準備工事着手。本工事は明治42年開始。44年5月上棟式。45年明治天皇崩御のため工事遅れ大正2年(1913)4月末修理完了。昭憲皇太后が亡くなり延期され大正4年(1915)5月2日落慶供養。 |

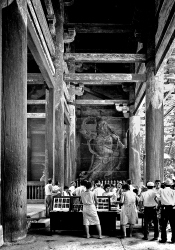

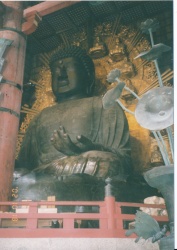

大仏像 | |||||

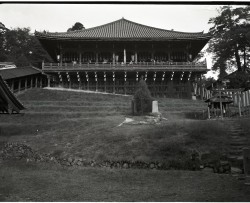

| 明治43年以前の大仏殿 明治の大修理前の大仏殿  写真:奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年) |

大正2年に明治の大修理を完了したところ  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

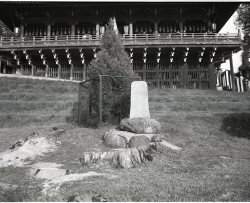

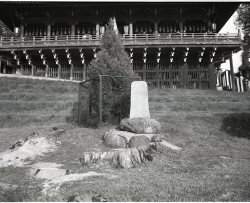

写真:大和名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

|||

| 奈良東大寺大仏殿 修復中 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

奈良東大寺大仏殿 修復完 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

|||||

| img69-4-7-191 奈良東大寺大仏殿 修復中  |

img69-4-7-192a |

img69-4-8-153 大仏殿 大正7年6月6日消印  |

img69-4-8-154a |

|||

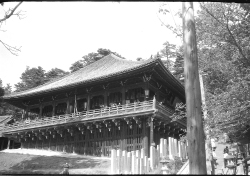

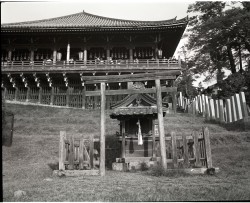

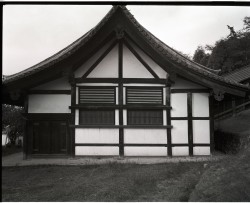

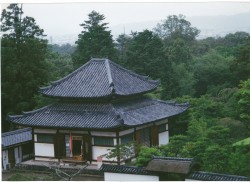

| 東大寺 三月堂(法華堂) 法華堂 本尊は不空羂索観音 |

||||||

写真:奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年) |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:大和名勝写真帖より(発行:大正4年) |

||||

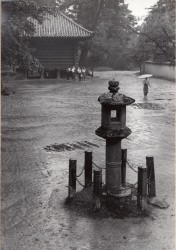

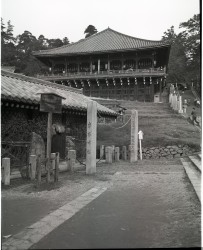

| 東大寺二月堂 良辨僧正の高弟実忠和尚の建立 お水取り行事。 |

||||||

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

東大寺二月堂達陀八天儀式 修二会行事  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:大和名勝写真帖より(発行:大正4年) |

||||

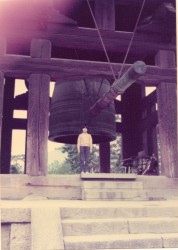

| 東大寺 鐘楼 奈良太郎と称し梵鐘・鐘楼とも国宝 |

||||||

明治末の鐘楼 写真:奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年) |

大正初めの鐘楼 写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

大正初めの鐘楼 写真:大和名勝写真帖より(発行:大正4年) |

||||

| 東大寺南大門 運慶・快慶らによる金剛力士像が両側に立つ。 |

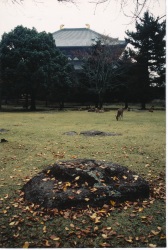

鏡池 一名八幡池といい、八幡祭礼の日に生き物を放つ放生池 |

正倉院 孝謙天皇、光明皇后より聖武天皇の冥福を祈り大仏に献納した品の倉庫 |

||||

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

||||

| 手向山神社 豊前宇佐宮より遷座、應神天皇、姫神、仲哀天皇、神功皇后を祀る |

||||||

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

手向山楓 紅葉の錦神のまにまに  写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

写真:大和名勝写真帖より(発行:大正4年) |

||||

| 奈良大佛殿 | ||||||

| 東大寺大仏殿 宝永6年(1709)3月再建された。文化3年(1809)上層部の屋根が下がり山台の杉で角柱で支える応急処置。 天保8年(1837)柱の根継ぎを施す。明治30年(1897)古都保存法制定され修理へ展望開かれる。明治36年準備工事着手。本工事は明治42年開始。44年5月上棟式。45年明治天皇崩御のため工事遅れ大正2年(1913)4月末修理完了。昭憲皇太后が亡くなり延期され大正4年(1915)5月2日落慶供養。 |

||||||

| 絵はがき(明治40年(1907)以降発行、使用日付け1912年(明治45年)4月19日) No1270 Daibutsu Temple Nara, 奈良大佛殿 東大寺大仏殿明治の大修理以前の姿と思われる。 写真提供:成瀬匡章様 |

||||||

| 東大寺大仏殿 明治大修理 | ||||||

明治大修理前の大仏殿  写真提供:吉田守氏 |

大修理中 明治36年上屋をかける準備工事スタート。日露戦争で工事遅延。 物価高騰で予算不足。 本工事は明治42年5月11日から始まった。 (約2年かけて足場)  写真提供:吉田守氏 |

東大寺大仏殿再建の 上棟式 明治44年5月2日  写真提供:吉田守氏 |

明治天皇が亡くなり、落慶法要延期。 大正4年5月2日東大寺大仏殿の修理完成 落慶法要は大正4年5月2日~18日。 東大寺落慶法要記念絵はがき 明治初期の廃仏毀釈で荒れた寺社の債権気運が高まり、大仏殿の修理が行われた。 東大寺落慶法要記念絵はがきa_thumb.jpg) 写真: 市制100周年記念要覧「奈良」より |

|||

明治大修理直前の大仏殿 写真提供:奈良市政80年の歩み |

||||||

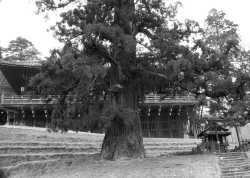

| 東大寺二月堂 良辨杉 二月堂正面にある杉の大木 東大寺開祖、初代別当「良弁」がまだ赤ん坊の時、トンビにさらわれてこの杉に引っかかっているところを助けられ、僧侶となったという伝説。 初代良弁杉は 昭和36年(1961)9月16日第2室戸台風で倒壊 2代目は昭和41年(1966)年枯れ、 3代目が昭和42年(1967)3月16日 先代を挿し木した苗を植樹 |

||||||

写真:奈良名勝写真帖より(発行:大正4年) |

_thumb.jpg) №1516 (二月堂)創立は天平勝寶四年本尊十一面觀音厨子ひ安置せる小觀音常に膚溫暖なれば肉身の像と云ふ毎年三月一日より十四日まで行法ありおたいまつととなへて尤も見事なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 絵はがき |

|||||

| 二月堂 初代良弁杉 昭和33年(1958) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

|

|

||||

| 初代良弁杉 昭和30年代中頃 写真提供:中村 禜様 | ||||||

| 二月堂と先代の良弁杉 昭和36年(1961)9月16日 第2室戸台風で倒壊以前  |

||||||

| 初代良弁杉倒壊後 東大寺 昭和41年(1966)1月3日 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

2代目は 昭和41年(1966)年枯れる。 |

|||||

| 東大寺 二月堂(昭和42年頃1967) 良弁杉3代目 写真撮影:厚見昌彦氏 昭和42年(1967)3月16日植樹 (先代を挿し木した苗を植える) |

東大寺二月堂 良弁杉3代目 撮影:1967年(昭和42年)頃 提供:城之内写真 |

|||||

|

|

|

|

|||

| 東大寺二月堂 良弁杉3代目 撮影:1975年(昭和50年)頃 提供:城之内写真 | ||||||

|

|

|||||

| 東大寺二月堂 良辨杉 お水取りの日 撮影:平成27年(2015)3月12日 河本 勝 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|||||

| |

|

|

||||

| 東大寺奈良の絵葉書より 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

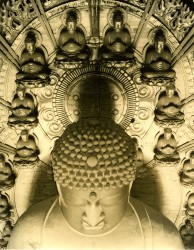

大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA_thumb.jpg) №1117 (奈良)大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA |

大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA_thumb.jpg) №1118 (奈良)大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA |

大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA_thumb.jpg) №1119 (奈良)大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA |

大佛鐘樓 DAIBUTSU SHORO NARA_thumb.jpg) №1120 (奈良)大佛鐘樓 DAIBUTSU SHORO NARA |

|||

東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) №1121 (奈良)東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA |

東大寺三月堂 TOUDAIJI SANGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) №1122 (奈良)東大寺三月堂 TOUDAIJI SANGAWATSUDO NARA |

|||||

| 東大寺ほか 絵葉書より 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

№1506 奈良東大寺南大門 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

大佛大鐘 大佛の晩鐘とて奈良八景の一なり_thumb.jpg) №1507 (奈良名勝)大佛大鐘 大佛の晩鐘とて奈良八景の一なり鐘の高さ一丈三尺五寸口徑九尺一寸三分厚さ八寸銅五萬二千餘斤白鑞二千三百斤を要したりと堂も鐘も天平時代の作にして古色蒼然たり。 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

大佛殿 是東大寺の金堂也空前の大建築_thumb.jpg) №1508 (奈良名勝)大佛殿 是東大寺の金堂也空前の大建築木造家屋の覇王たり東西二十九間南北二十六間高さ二十四間この大堂に有名なる奈良の大佛盧舎那仏の尊像を安置す 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg) №1509 (大佛殿)聖武天皇の勅願により天平勝寶三年佛像殿堂共に落成其後二回兵燓に罹り燒失す今の堂は寶永五年當寺公慶上人の建立なり堂高さ十五丈六尺東西廿九間南北廿六間あり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

_thumb.jpg) №1510 (大佛殿)聖武天皇の勅願により天平勝寶三年佛像殿堂共に落成其後二回兵燓に罹り燒失す今の堂は寶永五年當寺公慶上人の建立なり堂高さ十五丈六尺東西廿九間南北廿六間あり 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№1511 奈良大佛殿 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

二月堂 二月堂は實忠和尚の建立徳川家綱の再建なり_thumb.jpg) №1512 (奈良名勝)二月堂 二月堂は實忠和尚の建立徳川家綱の再建なり本尊は十一面觀音七尺の銅像なり毎年三月一日より十四日迄修二會とて大法會行はる世に二月堂の御松明並御水取と稱せらる此時閼伽井の水を汲み取る 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1513 奈良二月堂 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

№1514 奈良二月堂 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg) №1515 (二月堂)創立は天平勝寶四年本尊十一面觀音厨子ひ安置せる小觀音常に膚溫暖なれば肉身の像と云ふ毎年三月一日より十四日まで行法ありおたいまつととなへて尤も見事なり 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

_thumb.jpg) №1516 (二月堂)創立は天平勝寶四年本尊十一面觀音厨子ひ安置せる小觀音常に膚溫暖なれば肉身の像と云ふ毎年三月一日より十四日まで行法ありおたいまつととなへて尤も見事なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

三月堂 三月堂は天平五年良辨僧正の開創したるものにして實に奈良第一の古建築なり_thumb.jpg) №1517 (奈良名勝)三月堂 三月堂は天平五年良辨僧正の開創したるものにして實に奈良第一の古建築なり堂内安置する所乾漆若くは塑像の鉅作にして皆天下盛時に成れる優物なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

三月堂は天平五年良辨僧正の開創したるものにして實に奈良第一の古建築なり_thumb.jpg) №1518 (奈良名勝 三月堂 Sangatsudo,Nara.) 三月堂は天平五年良辨僧正の開創したるものにして實に奈良第一の古建築なり堂内安置する所乾漆若くは塑像の鉅作にして皆天下盛時に成れる優物なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1519 奈良三月堂 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№1520 奈良三月堂 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№1521 奈良手向山八幡宮 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

手向山八幡宮 手向山は古人が「此たびは幣もとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」と詠たる所にして清寂なる秋色頗る佳なり_thumb.jpg) №1522 (奈良名勝)手向山八幡宮 手向山は古人が「此たびは幣もとりあへず手向山紅葉の錦神のまにまに」と詠たる所にして清寂なる秋色頗る佳なり 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

||||||

| 絵はがき 正倉院 | ||||||

| 発行年代 大正7年~昭和8年 消印:昭和4年11月1日 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

発行年代 大正7年~昭和8年 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

|||||

385 正倉院 勅封の宝庫にして宝物は孝謙天皇が御父聖武天皇の御物を冥福を祈らせ給はん為、東大寺へ献納し給至るものなり、美術歴史参考品頗る多し |

385の宛名面 4.11.1消印 切手1銭5厘  |

436 奈良名勝 正倉院 大仏殿の西北にあり、孝謙天皇光明皇后当代の宝器の大仏に献供したまいしを蔵むる宝蔵にして古来勅封今尚帝室の有なり、宝器無慮三千当代文化の燦然たりしを證すべし |

436の宛名面 |

|||

| 発行年代 大正7年~昭和8年 「奈良名勝エハガキ」説明入り 袋入り 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

||||||

291 正倉院 勅封の宝庫にして宝物は孝謙天皇が御父聖武天皇の御物を冥福を祈らせ給はん為、東大寺へ献納し給至るものなり、美術歴史参考品頗る多し |

291の宛名面 |

|||||

| 東大寺奈良の絵葉書より 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:中井陽一氏 | ||||||

1東大寺大仏大鐘 |

2奈良東大寺大仏殿 |

12奈良大仏殿 |

||||

13奈良三月堂 |

17奈良名勝 東大寺 大仏殿 |

18奈良名勝 東大寺大仏像 |

20奈良名勝 大仏殿鐘楼 |

|||

23奈良名勝 二月堂 |

||||||

| 東大寺 大仏殿 昭和10年代撮影 写真:道馬軒写真館提供 | ||||||

|

|

|

||||

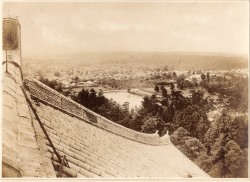

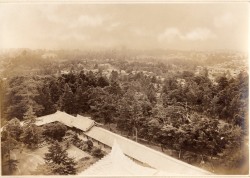

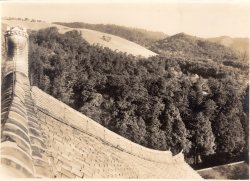

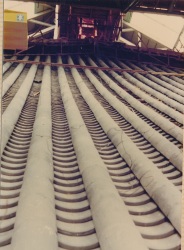

| 東大寺 大仏殿 屋根の上から撮影 昭和初期 写真:道馬軒写真館提供 | ||||||

| 大仏殿より南方向 南大門が修復中 (南大門解体修理昭和2年)  |

北西方向(大仏池)  |

南西方向 |

東方向(若草山)  |

|||

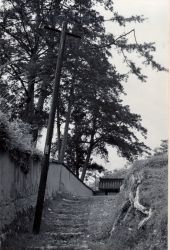

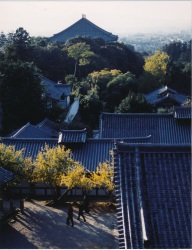

| 東大寺 昭和10年代 雑司町 |

||||||

| 南大門 鎌倉期に重源上人が宋人の手を借り大陸的で雄大な豪放さを示す「大仏様式」で再建。平成19年「大華厳宗」の額が掲げられた。  写真:水野俊一氏(奈良市今昔写真集 樹林舎) |

東大寺境内 戒壇院の通りから東へ向かう道が見える。 そのまま東へ進むと左側に西塔跡、右に東大寺整肢園、そして大仏殿前の参道に出る。  写真:水野俊一氏(奈良市今昔写真集 樹林舎) |

|||||

| 東大寺 昭和15年8月3日 写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 | ||||||

| 東大寺中門前所見 (大仏殿前)  写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

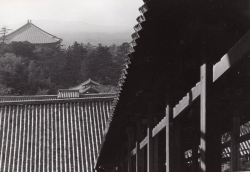

二月堂より遠望 写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

二月堂より遠望 前の大屋根は大仏殿  写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

東大寺二月堂から大仏殿東大寺二月堂から大仏殿 昭和15年頃_R_thumb1.jpg) 写真撮影:神岡三郎氏 写真提供:齊藤義明氏 |

|||

| 大仏殿・二月堂 昭和28年(1953) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

|

|

|

|

|||

| 昭和28年頃春 東大寺風景 写真提供:NKTK | ||||||

昭和28年頃 東大寺風景_thumb.jpg) |

昭和28年頃 東大寺風景_thumb.jpg) |

昭和28年頃 東大寺風景_thumb.jpg) |

昭和28年頃 東大寺風景_thumb.jpg) |

|||

昭和28年頃 東大寺風景_thumb.jpg) |

||||||

| 昭和28年頃夏 東大寺付近 写真提供:NKTK | ||||||

昭和28年 東大寺付近_thumb.jpg) |

昭和28年 東大寺付近_thumb.jpg) |

昭和28年 東大寺付近_thumb.jpg) |

昭和28年 東大寺付近_thumb.jpg) |

|||

昭和28年 東大寺付近_thumb.jpg) |

昭和28年 東大寺付近_thumb.jpg) |

|||||

| 東大寺 昭和30年(1955)11月20日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

戒壇院千手堂 |

||||

| 東大寺 昭和31年(1956)4月15日 写真:岡田庄三氏 | 東大寺 昭和31年(1956)7月1日 写真:岡田庄三氏 | |||||

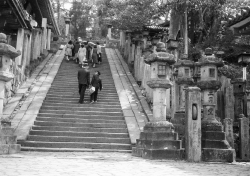

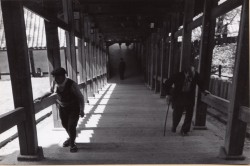

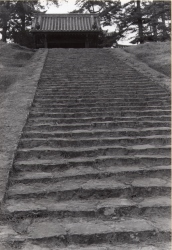

二月堂階段 |

二月堂階段 |

三月堂 |

|

|||

| 東大寺 昭和31年(1956)12月2日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| 東大寺 昭和32年(1957)2月 写真:岡田庄三氏 | 東大寺二月堂階段 昭和32年 写真提供:ライトカメラ |

|||||

|

|

|||||

| 東大寺 昭和34年(1959) 写真:岡田庄三氏 | ||||||

昭和34年(1959)2月1日 |

昭和34年(1959)2月1日 |

昭和34年(1959)11月22日 |

昭和34年(1959)11月22日 |

|||

昭和34年(1959)11月22日 |

||||||

| 東大寺 大仏殿他 昭和30年(1955)正月 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

大仏殿 正月初詣風景 |

二月堂 |

三月堂 |

|

|||

|

東大寺八角 燈籠 大仏殿の正面に建てられた金銅八角燈篭は奈良時代の東大寺創建当初のもので国宝。火袋の4面には雲の中を駆ける獅子。その間の4面には笛や笙などの楽器を奏でる天人(音声菩薩)が描かれている。 |

|||||

|

|

|||||

| 東大寺二月堂付近 昭和31年(1956) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 二月堂 昭和32年(1957) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

|

||||||

| 東大寺 撮影:昭和32年(1957)9月 提供:小城様 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| 昭和33年 東大寺大仏殿中門付近風景 写真撮影:小城一郎氏 大仏殿中門は修理中で覆いがされている。昭和35年5月完了。 |

||||||

|

|

|

||||

|

|

|

||||

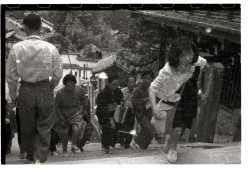

| 昭和33年 東大寺二月堂南の階段 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

|

|

|||||

| 昭和33年 東大寺南大門 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

|

|

|||||

| 二月堂 良弁杉 昭和33年(1958) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

||||

|

||||||

| 昭和30年代 東大寺 大仏殿 写真撮影:松本善也氏、写真提供:松本佳久氏 | ||||||

大仏殿 北側(裏側)  |

大仏殿前 八角燈篭 大仏殿の正面に建てられた金銅八角燈篭は奈良時代の東大寺創建当初のもので国宝。火袋の4面には雲の中を駆ける獅子。その間の4面には笛や笙などの楽器を奏でる天人(音声菩薩)が描かれている。左側(南西面)は横笛を吹き、右側(南東面)は笙を演奏。 北東面は鈸子(ばっし)、北西面は縦笛を演じる。  |

大仏殿内 |

大仏殿の遠景 川上町の佐保川  |

|||

| 東大寺 昭和30年代中頃 写真提供:中村 禜様 | ||||||

| 二月堂と先代の良弁杉 昭和36年(1961)9月16日 第2室戸台風で倒壊以前  |

昭和30年代中頃 正月風景 東大寺中門付近  |

多聞城跡(若草中学校)付近から東大寺方面 |

||||

| 東大寺 大仏殿付近 昭和35年(1960) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| 東大寺 戒壇院 昭和36年(1961)2月3日 写真:岡田庄三氏 |

東大寺 戒壇院 昭和36年(1961)4月9日 写真:岡田庄三氏 |

|||||

|

|

|

|

|||

| 東大寺 四月堂 昭和36年(1961)4月9日 写真:岡田庄三氏 |

東大寺 戒壇院付近 昭和36年(1961)5月5日 写真:岡田庄三氏 |

|||||

|

戒壇院東 |

|

戒壇院北 |

|||

| 雪の東大寺付近 昭和38年(1963)1月15日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

二月堂 |

|

二月堂から |

|

|||

|

大仏殿北 |

|||||

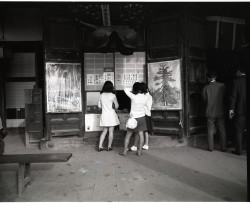

| 東大寺南大門 昭和38年(1963)3月 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

雨宿りする旅行者の旅館の貸傘 |

金剛力士像を見る修学旅行生たち。 鹿も土産物屋も雨宿り。 |

南大門の仁王前で雨宿りする土産物屋 |

||||

| 東大寺四月堂前 昭和38年(1963)3月 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

雨宿りをしながらガイドの説明を聞く 二月堂・三月堂方向を見ている。 |

|

|

||||

| 南大門 金剛力士像 昭和39年(1964)写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

仏教美術写真の売店 |

吽形像を見上げる |

|||||

| 昭和39年 美智子妃殿下正倉院訪問 写真提供:稲葉耕一氏 |

||||||

|

||||||

| 昭和40年はじめ 東大寺 |

||||||

| 昭和40年はじめ 東大寺中門 平安時代末、室町時代末に焼失。 今の東大寺中門は正徳4年(1714)再建。この前の参道の石は戦後、大阪市電線路の石を譲り受け整備された。  写真:水野俊一氏(奈良市今昔写真集 樹林舎) |

||||||

| 東大寺 昭和41年(1966)1月3日 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| 二月堂 |

|

|

|

|||

| |

|

|

||||

| |

|

|

||||

| |

|

|

||||

| |

||||||

| まんなおし地蔵付近 昭和41年(1966)1月3日 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

||||

| 東大寺 大仏殿付近 昭和41年(1966) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

||||

| |

|

|

|

|||

| |

||||||

| 東大寺昭和41年(1966) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| お水取りのお松明 |

|

|||||

| お水取りのお松明 |

|

|

||||

| 昭和41年 二月堂 写真提供:稲葉耕一氏 | ||||||

|

||||||

| 東大寺 二月堂(昭和42年頃1967) 写真撮影:厚見昌彦氏 | ||||||

|

|

|

良弁杉 昭和36年(1961)9月16日 第2室戸台風で倒壊 昭和41年 頃枯れ 昭和42年(1967)3月16日植樹 (先代を挿し木した苗を植える) |

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 東大寺二月堂 撮影:1967年(昭和42年)頃 提供:城之内写真 | ||||||

|

|

|||||

| 二月堂お水取り | ||||||

| お水取り 撮影:1960年3月 提供:小城一郎様 | ||||||

|

|

|

||||

| お水取り 撮影:1963年3月 提供:小城一郎様 | ||||||

|

|

|

||||

| お水取り 撮影:2011年3月 提供:久門氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

| お水取り 東大寺二月堂 当日 撮影:平成27年(2015)3月12日 河本 | ||||||

| 二月堂参籠宿所の松明 |

二月堂 お水取りの閼伽井屋 |

開山堂の良辨椿 白い斑点の「糊こぼし」の椿 |

二月堂と良辨杉 |

|||

| |

|

|

二月堂 お水取りの閼伽井屋 |

|||

| 階段を登る松明 |

|

|

||||

| お水送り (毎年3月2日)若狭神宮寺 東大寺の二月堂修二会の「お水取り」の聖水を若狭神宮寺の「閼伽井」で汲み上げ遠敷川に沿って1.5km上流の「鵜の瀬」へ運ばれ、 聖水はおごそかに深い淵へと注がれて行きます。この鵜の瀬に注がれた聖水は10日あまり後に奈良東大寺二月堂の若狭井に達し汲み上げられるという儀式。 |

||||||

| 若狭神宮寺 東大寺二月堂へお水送りの寺 写真:2011/5/7 河本 |

若狭神宮寺境内 写真:2011/5/7 河本 |

若狭神宮寺境内 小浜市指定記念物 椎の木(スダジイ) 樹齢推定五百年  写真:2011/5/7 河本 |

||||

| 神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

|||

| 神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

|||||

| 鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

|||

| 若狭下根来 良弁和尚生誕の地 写真:2011/5/7 河本 |

若狭下根来 良弁和尚生誕の地 写真:2011/5/7 河本 |

|||||

| 東大寺航空写真 昭和45年頃 写真提供:谷井孝次氏 | ||||||

|

||||||

| 東大寺 転害門 昭和46年(1971) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

||||||

| 東大寺 西大門跡 付近 昭和46年(1971) 写真:厚見昌彦氏撮影 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|||||

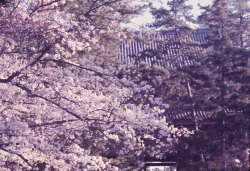

| 花の東大寺 写真:昭和46年(1971)4月4日 写真撮影:厚見昌彦氏 | ||||||

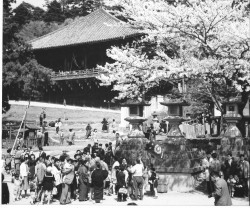

大仏殿 |

|

東大寺 鏡池 |

東大寺 鏡池 |

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

南大門 |

南大門 南大門 |

|

||||

二月堂 |

二月堂 |

|

二月堂と良弁杉 |

|||

三月堂 |

三月堂 |

二月堂 |

|

|||

三月堂 |

三月堂 |

三月堂(法華堂) |

三月堂(法華堂) |

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

糊こぼしの椿 |

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 東大寺二月堂 撮影:1975年(昭和50年)頃 提供:城之内写真 初代良弁杉は1961年台風で折れ、2代目は1966年枯れ、 三代目が1967年挿し木し現代のもの。 提供:城之内写真 |

||||||

|

|

|||||

| 大仏殿昭和大修理 | ||||||

| 大修理前の覆い屋根 1975年1月2日撮影:木村守男氏  |

大修理中の大仏殿 瓦おろしの前 1975年9月22日撮影:木村守男氏 1_thumb.jpg) |

大修理中の大仏殿 瓦おろしの前 1975年9月22日撮影:木村守男氏 2_thumb.jpg) |

大修理中の大仏殿 瓦おろしの前 1975年9月22日撮影:木村守男氏 3_thumb.jpg) |

|||

| 大修理中の大仏殿 瓦おろしの前 1975年9月22日撮影:木村守男氏 4_thumb.jpg) |

大仏殿の昭和大修理 昭和50年7月 写真提供:稲葉耕一氏  |

大仏殿の昭和大修理 昭和50年7月 写真提供:稲葉耕一氏  |

||||

| 大仏殿大修理 | ||||||

| 昭和大修理中の大仏殿 1978/1/29撮影:木村守男氏  |

昭和大修理中の大仏殿 1978/1/29撮影:木村守男氏  |

昭和大修理中の大仏殿 1978/1/29撮影:木村守男氏  |

昭和大修理中の大仏殿 1978/1/29撮影:木村守男氏  |

|||

| 昭和大修理中の大仏殿 1978/1/29撮影:木村守男氏  |

昭和大修理中の大仏殿 1978/1/29撮影:木村守男氏  |

昭和大修理中の大仏殿 1978/1/29撮影:木村守男氏  |

昭和大修理中の大仏殿 県庁屋上より 1978/3/29撮影:木村守男氏  |

|||

| 東大寺撮影:1975年頃 提供:城之内写真 | 撮影:2011年 :提供:久門氏 提供:城之内写真 |

|||||

|

|

|||||

| 東大寺 昭和51年(1976) 写真提供:ライトカメラ | ||||||

東大寺 鐘楼 |

三月堂前 |

|||||

| 東大寺大仏殿 撮影:不詳 提供:城之内写真 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

撮影:2011年7月 提供:久門氏 |

撮影:2011年7月 提供:久門氏 |

|||||

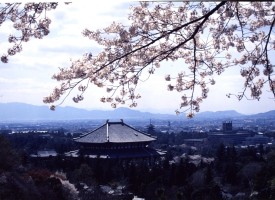

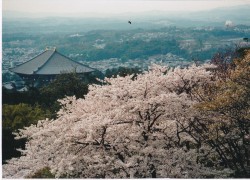

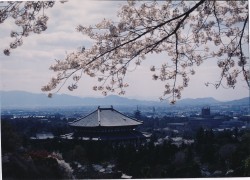

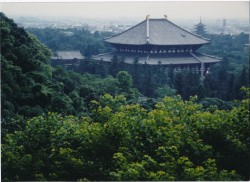

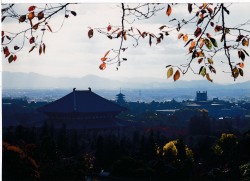

| 奈良大和路の四季 大仏殿と興福寺五重塔・奈良の街 春日奥山ドライブウエー 東大寺境内東北東北の山麓より(奈良市雑司町) 撮影と文:福川美佐男氏 |

||||||

| 春 平成19年4月5日(2007)撮影 桜の花咲く陽春の古都奈良大和路が一望できる地点で晴天の日には遠くの山並みも眺められ、古都大和路の風情が満喫できる場所です。  |

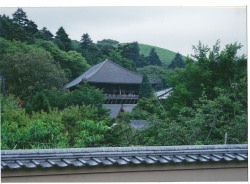

夏 平成15年7月5日(2003)撮影 昔、棚田があった上の方で、青葉の美しい後方に、大仏殿の屋根・興福寺の五重塔が望め初夏の古都奈良の風情が満喫できます。  |

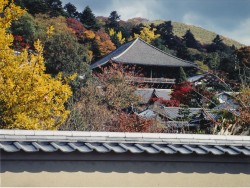

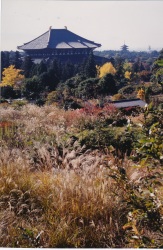

秋 平成17年11月20日(2005)撮影 東大寺境内東北の山麓より、晩秋の古都奈良大和路を遠方の山並みも入れ、前方には紅・黄葉の木々で秋の奈良奈良大和路らしい風景を表現しました。  |

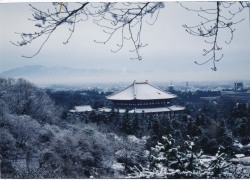

冬 平成20年1月21日(2008)撮影 前夜より降った雪が淡くつもり、奈良では雪はあまり降らず雪の景色は少ない。大仏殿の屋根・南大門の屋根・興福寺五重塔の屋根・前方の樹林に積もった淡雪で古都奈良大和路の風景が墨絵のように、モノクロの世界になり、清々しい気持ちになりました。  |

|||

| 東大寺今昔 四季の移ろい 写真撮影:福川美佐男氏 | ||||||

昭和32年(1957)4月14日 大仏殿前鏡池 |

平成20年(2008)1月21日 淡雪の大仏殿 南大門より大仏殿眺望 |

平成17年(2005)4月9日 春の大仏殿 境内 |

平成20年(2008)1月21日 淡雪の大仏殿 |

|||

平成27年(2015)3月31日 大仏殿新春の鏡池 |

平成18年(2006)8月15日 夏の万燈籠・鏡池に映える |

平成26年(2014)11月21日 秋の大仏殿鏡池 |

平成20年(2008)2月10日 淡雪の大仏殿鏡池 |

|||

平成20年(2008)2月10日 淡雪の大仏殿鏡池 |

平成21年(2009)12月1日 晩秋の大仏池 |

平成20年(2008)1月21日 淡雪の南大門 |

昭和32年(1957)4月14日 桜花咲く二月堂 |

|||

平成21年(2009)4月3日 春の二月堂 |

平成17年(2005)4月9日 春の二月堂裏参道 木蓮の花 |

平成26年(2014)7月6日 初夏の二月堂裏参道 雨の日 |

平成17年(2005)11月20日 秋の二月堂裏参道 |

|||

平成20年(2008)2月10日 淡雪の日の二月堂裏参道 |

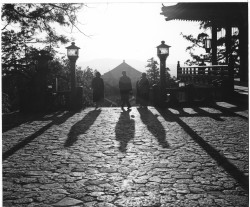

昭和32年(1957).3月31日 東大寺二月堂夕景 二月堂本堂前石畳から大仏殿屋根 |

昭和32年(1957)3月中旬 あせび咲く大湯屋前より二月堂 |

平成17年(2005)4月9日 桜花咲く裏参道北側土塀より二月堂 |

|||

平成26年(2014)7月6日 二月堂裏参道北側土塀より深緑の二月堂 |

平成16年(2004)11月15日 紅黄葉の裏参道北側土塀より二月堂 |

平成20年(2008)2月10日 淡雪の裏参道北側土塀より二月堂 |

平成17年(2005)4月9日 春の二月堂回廊より大仏殿 |

|||

平成26年(2014)7月6日 二月堂回廊より深緑の東大寺境内 |

平成26年(2014)7月6日 二月堂回廊より開山堂、大仏殿屋根 |

平成17年(2005)11月20日 二月堂回廊より黄葉の東大寺 |

平成20年(2008)2月10日 二月堂回廊より淡雪の東大寺境内 |

|||

平成17年(2005)4月9日 二月堂回廊より桜花咲く四月堂と興福寺五重塔 |

平成26年(2014)7月6日 二月堂回廊より深緑の四月堂と興福寺五重塔 |

平成17年(2005)11月20日 二月堂回廊より紅葉の四月堂と興福寺五重塔 |

平成20年(2008)2月10日 二月堂回廊より淡雪の四月堂と興福寺五重塔 |

|||

平成19年(2007)4月5日 春の東大寺講堂跡 |

平成17年(2005)11月20日 秋の東大寺講堂跡 |

平成15年(2003)7月24日 夏の東大寺講堂跡 |

昭和59年(1984)2月18日 淡雪の東大寺講堂跡 |

|||

昭和32年(1957)2月上旬 大仏殿北東の棚田 |

平成21年(2009)4月6日 大仏殿北東の荒地(元棚田) |

平成8年(1996)5月17日 大仏殿北東の田植前の棚田 |

平成8年(1996)5月17日 大仏殿北東の田植前の棚田 |

|||

平成20年(2008)11月14日 大仏殿北東の荒地 |

平成19年(2007)4月 東大寺大仏殿屋根・桜花 若草山中腹より |

昭和63年(1988)4月7日 東大寺大仏殿屋根・桜花 若草山中腹より |

平成1年(1989)10月26日 二月堂回廊より大仏殿屋根の落日 |

|||

平成1年(1989)10月26日 二月堂回廊より大仏殿屋 |

平成1年(1989)10月26日 二月堂回廊より大仏殿屋 |

平成17年(2005)4月9日 春日奥山ドライブウエー桜並木より大仏殿・五重塔 |

平成19年(2007)4月5日 東大寺の北東の山麓より |

|||

平成15年(2003)7月5日 初夏の大仏殿 奥山ドライブウエーから |

平成17年(2005)11月20日 晩秋の大仏殿 東大寺の北東の山麓より |

平成20年(2008)1月21日 淡雪の大仏殿 春日奥山ドライブウエー |

平成23年(2011)2月15日 淡雪の大仏殿 奈良県庁最上階 |

|||

昭和32年(1957)2月上旬 佐保川横の田畑から 大仏殿 |

平成5年(1993)11月中旬 佐保川越しの大仏殿 |

昭和32年(1957)2月上旬 墨を干す窓辺 後藤町(元松井墨運堂)から大仏殿若草山 |

平成20年(2008)12月1日 晩秋の東大寺周辺 奈良県庁屋上展望所 |

|||

大仏殿道端の石焼き芋屋1996-12月中旬_thumb.jpg) 平成8年(1996)12月中旬 焼き芋屋さん 雑司町東大寺大仏殿への道端(中門前) |

古都奈良の晩秋(大仏殿と五重塔)1989-10-25_thumb.jpg) 平成1年(1989)10月25日 古都奈良の晩秋 雑司町大仏殿北東山手の段々畑から 右後方に興福寺の五重塔遠望 今ではススキや周辺の木は無くなった。 |

柿実る古寺の晩秋(東大寺)2005-11-20_thumb.jpg) 平成17年(2005)11月20日 柿実る古寺の晩秋 奈良市雑司町二月堂への道 宝珠院境内前の柿の木 |

||||

| 東大寺知足院 奈良の八重桜(ナラノヤエザクラ) 写真:河本 大正12年(1923)3月国指定天然記念物指定 百人一首にある伊勢大輔の「いにしへの奈良の都の八重桜けふ九重ににほひぬるかな」と詠まれている。 |

||||||

| 奈良の八重桜 東大寺知足院 写真:平成11年(1999)5月2日 河本  |

奈良の八重桜 東大寺知足院 写真:平成11年(1999)5月2日 河本  |

奈良の八重桜 東大寺知足院 写真:平成11年(1999)5月2日 河本  |

奈良の八重桜 東大寺知足院 写真:平成11年(1999)5月2日 河本  |

|||

| 奈良の八重桜 東大寺知足院 写真:平成11年(1999)5月2日 河本  |

奈良の八重桜 東大寺知足院 写真:平成11年(1999)5月2日 河本  |

|||||

| 東大寺大仏開眼千二百五十年慶讃大法要 平成14年10月18日 写真撮影:森本武司氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 大仏池(二ツ池)大仏殿西方の池 | ||||||

| 平成15年(2003)11月15日 撮影:河本 |

平成15年(2003)11月15日 撮影:河本 |

平成15年(2003)11月15日 撮影:河本 |

平成15年(2003)11月15日 撮影:河本 |

|||

| 平成17年(2005)11月7日 秋の東大寺周辺散策 写真:河本 | ||||||

| 知事公舎 東道路 |

知事公舎 東道路 |

依水園 三秀 |

||||

| 東大寺西壁 |

|

|

|

|||

| 大仏殿 北 |

大仏殿 北 |

大仏殿 北 |

大仏殿 北 |

|||

| 正倉院 |

正倉院 |

正倉院 |

||||

| |

二月堂裏参道 |

二月堂裏参道 |

||||

| |

二月堂裏参道 |

|

二月堂 |

|||

| 東大寺鐘楼 |

東大寺鐘楼 |

東大寺鐘楼 |

東大寺東面 |

|||

| 東大寺東面 |

大仏殿 鏡池 |

大仏殿 鏡池 |

垂神社付近 |

|||

| |

春日野園地 |

春日野園地 |

春日野園地 |

|||

| 春日野園地 |

春日野園地 |

春日野園地 |

||||

| 平成17年(2005)11月17日 東大寺散策 写真:河本 | ||||||

| 戒壇院 |

戒壇院 |

戒壇院 |

戒壇院 |

|||

| 戒壇院 |

戒壇院 |

戒壇院 |

戒壇院 |

|||

| 戒壇院 |

大仏池付近 |

大仏池付近 |

大仏池付近 |

|||

| 大仏池付近 |

大仏池付近 |

大仏池付近 |

大仏池付近 |

|||

| 大仏池付近 |

|

大仏殿北 |

大仏殿 |

|||

| 大仏殿 |

大仏殿 |

大仏殿 |

大仏殿 |

|||

| 大仏殿前 八角燈籠 わが国最大最古の銅製燈籠 音声菩薩の浮彫 |

大仏殿前 八角燈籠 わが国最大最古の銅製燈籠 音声菩薩の浮彫 |

大仏殿前 八角燈籠 わが国最大最古の銅製燈籠 音声菩薩の浮彫 |

大仏殿前 八角燈籠 わが国最大最古の銅製燈籠 音声菩薩の浮彫 |

|||

| 大仏 廬舎那仏坐像 |

|

|

|

|||

| |

|

南大門 金剛力士立像 阿形 |

南大門 金剛力士立像 吽形 |

|||

| 平成18年(2006)3月15日 東大寺 写真:河本 | ||||||

| 二月堂 |

二月堂 |

二月堂(開山堂より) |

|

|||

| 平成18年(2006)8月24日 東大寺ライトアップ 写真:河本 | ||||||

| 二月堂より |

二月堂より |

二月堂より |

二月堂より |

|||

| 二月堂 |

大仏殿 |

大仏殿 |

大仏殿 |

|||

| 南大門仁王 吽形 |

南大門仁王 阿形 |

南大門 |

||||

| 平成19年(2007)6月17日 東大寺境内 写真:河本 | ||||||

鐘楼 |

鐘楼 |

南大門 |

大仏殿 |

|||

| 大仏殿北側 |

正倉院 |

二月堂裏 |

二月堂 |

|||

| 平成21年(2009)3月15日 東大寺界隈 写真:河本 | ||||||

| 東大寺開山堂 塗零しの椿 |

東大寺開山堂 塗零しの椿 |

東大寺開山堂 塗零しの椿 |

東大寺開山堂 塗零しの椿 |

|||

| 閼伽井屋 |

閼伽井屋 |

|

閼伽井屋 |

|||

| 閼伽井屋 |

龍王の滝(二月堂そば) |

龍王の滝(二月堂そば) |

二月堂 芭蕉の句碑 「水取りや 籠りの僧の 沓の音」 |

|||

| 二月堂 だったん帽いただかせの儀式 お水取りの満行後の3月15日 修二会の行中に行われる「達陀」を勤める練行衆(僧侶)が被っていた帽子を子どもの頭に被せることで「無病息災と健やかな成長」を祈ります。 |

二月堂 だったん帽いただかせの儀式 お水取りの満行後の3月15日 修二会の行中に行われる「達陀」を勤める練行衆(僧侶)が被っていた帽子を子どもの頭に被せることで「無病息災と健やかな成長」を祈ります。 |

二月堂 だったん帽いただかせの儀式 お水取りの満行後の3月15日 修二会の行中に行われる「達陀」を勤める練行衆(僧侶)が被っていた帽子を子どもの頭に被せることで「無病息災と健やかな成長」を祈ります。 |

二月堂舞台より |

|||

| 二月堂舞台より |

二月堂舞台より 良弁杉 |

二月堂舞台より |

転害門 |

|||

| 転害門 |

||||||

| 平成28年(2016)8月15日 東大寺万灯供養会 写真撮影:大西瞳氏 大仏さまに燈籠を御供えして諸霊の供養を祈る行事。大仏殿へ続く石畳みに約2500の燈籠が並べられ光る。 |

||||||

東大寺大仏殿・鏡池 |

東大寺大仏殿・鏡池 |

|

|

|||

二月堂 |

|

|

|

|||

|

|

|

東大寺八角燈篭 |

|||

|

観相窓が開き大仏の顔を拝見 |

|

|

|||

|

|

|||||

| 平成31年(2019)8月7日 大仏お身拭い(東大寺) 写真撮影:大西瞳氏 白装束に身を包んだ僧侶及び東大寺関係者らにより年に一度行われる大仏様の御身を浄める行事。 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

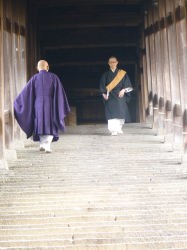

| 東大寺 聖武天皇祭 写真撮影:大西瞳氏 聖武天皇の忌日に因んで天皇の遺徳を偲び毎年5月2日に法要を行う。 式衆・稚児などによる華やかな練り行列が行われ、大仏殿に到着後、聖武天皇慶讃法要が行われる。 |

||||||

| 平成28年(2016)5月2日 東大寺聖武天皇祭 写真撮影:大西瞳氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 平成31年(2019)5月2日 東大寺聖武天皇祭 写真撮影:大西瞳氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

| 令和4年(2022)5月2日 東大寺聖武天皇祭 写真撮影:大西瞳氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 東大寺の「絵はがき」の詳細はここをクリック | ||||||

|

||||||