| 下市町 | ||||||

| 千石橋 参考文献:「大和下市史」(発行:昭和33年8月8日、下市町教育委員会)より 古来下市より上流に4大渡し場があった(妹背の四艘) 桜の渡し(上市)、柳の渡し(六田)、椿の渡し(阿知賀瀬)、檜の渡し(下市) 桧の渡し;現千石橋の上流約一丁、檜の老樹があったが、柳は昭和25年(ジェーン台風)流失した。 |

||||||

| 天明8年(1788)頃は「大橋」と呼ばれた。 文久年間(1861~1864)頃に「千石橋」の名称が使われだした。(下市町史) 「千石橋と相唱一日に牛馬千石宛運送し云々」 明治4年頃千石橋降雨大水の為橋落とした。 明治初年頃より橋詰に渡銭を取る詰所ができた。 明治10年頃には大掛かりな木橋完成(1代目) 明治25年10月 旧千石橋完成 近代的な鉄橋(2代目) 明治29年9月12日暴風雨の洪水で中央二区陥落 明治30年 千石橋修理完了 大正6年 千石橋陥落 大正7年5月 千石橋復旧開通 6月1日開通式。 大正15年11月 千石橋老朽のため2区門朽落 昭和4年9月下旬起工 昭和5年12月 上流に付け替え 千石橋完成、渡初式行われる(3代目)トラスト式鉄橋 昭和34年9月 伊勢湾台風襲来 千石橋上に流木蓄積 昭和38年7月 千石橋竣工(4代目)祝開通式 |

||||||

| 橋梁としての形を整えた初期の千石橋(明治10年頃)-----(1代目) | ||||||

| 橋梁としての形を整えた初期の千石橋(明治10年頃)-----(1代目) 千石橋絵図(島那雄武氏所有) 「大和下市史」より _thumb.jpg) 昔の千石橋(1代目)  写真提供:大淀町商工会青年部 |

||||||

| 旧千石橋(明治25年10月竣工) (2代目) | ||||||

| 旧千石橋(明治25年10月竣工) (2代目) 「大和下市史」より 長さ181m、幅3.6m、高さ19.3m 上棟柱、橋板は木製、その他は鉄材。 全長を4柱区に分かって橋柱花崗岩を畳んで橋梁を釣橋の構造 旧千石橋(明治25年10月竣工)_thumb.jpg) |

||||||

| 吉野下市 千石橋 (2代目) 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

| №1704 大和下市千石橋 絵はがき発行期間: 明治40(1907)年~大正7(1918)年  写真提供:成瀬匡章様 |

№1834 (下市)千石橋ノ一行 絵はがき発行期間 明治40(1907)年~大正4(1915)年7月 大正4年7月31日 消印 千石橋ノ一行_thumb.jpg) 写真提供:成瀬匡章様 |

№1834 宛名面 明治40(1907)年~大正4(1915)年7月31日 消印 大正4.7.31  写真提供:成瀬匡章様 |

№294 大和吉野下市 千石橋 絵はがき発行期間: 大正7(1918)年~昭和8(1933)年  写真提供:成瀬匡章様 |

|||

| 千石橋(昭和5年12月竣工) (3代目) 大正12年橋梁腐朽し2区間が折れ昭和4年9月起工し昭和6年に旧千石橋より上方に改架した。トラスト式鉄橋。 「大和下市史」より |

||||||

千石橋(昭和5年12月竣工) 千石橋(昭和5年12月竣工)_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

|||

千石橋南詰道路の修理状況 千石橋南詰道路修理状況_thumb.jpg) |

千石橋南詰道路の修理状況千石橋南詰道路修理_thumb.jpg) |

千石橋南詰千石橋南詰_thumb.jpg) |

||||

| 千石橋の変遷 「大淀町史」より | ||||||

千石橋(二代目) 千石橋二代目_thumb.jpg) |

千石橋(三代目)千石橋三代目_thumb.jpg) |

千石橋(四代目)千石橋四代目_thumb.jpg) |

||||

| 千石橋付け替え工事 三代目と四代目 千石橋架け替え工事(三代目と四代目)_thumb.jpg) |

千石橋付け替え工事 四代目工事中の人用橋仮橋 (千石橋上流) 千石橋架け替え工事(四代目工事中の人用橋仮橋)_thumb.jpg) |

千石橋付け替え工事 四代目工事中の車用橋仮橋 (千石橋下流) 千石橋四代目工事中の車用橋仮橋_thumb.jpg) |

||||

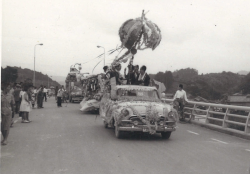

| 昭和38年(1963)7月 祝千石橋開通 (4代目) 写真提供:大淀町商工会青年部 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

| 岡崎街並み 岡崎交差点から千石橋方面  |

||||||

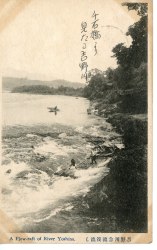

| (大和) 下市 吉野川鮎狩リ 発行:大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 |

吉野川急流筏流し 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 | |||||

下市 吉野川鮎狩リ the Fishing of the River-Yoshino._thumb.jpg) №191 (大和) 下市 吉野川鮎狩リ the Fishing of the River-Yoshino. 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

img201 千石橋より見た吉野川  |

img202 |

||||

| 吉野川筏流し 明治40(1907)年~大正7(1918)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

| №199 吉野郡吉野川千石橋下筏流シ 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

_thumb.jpg) №201 吉野川の筏流し (yoshino river yamato) 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№202 吉野の筏流し The Yoshino River 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№205 (大和吉野川上流筏流シ RAFTS IN THE RIVER,YOSHINO. 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

|||

№798 吉野川の筏流し Raft at Yoshino river 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№1008 吉野川 筏流し 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

YOSHINOGAWA._thumb.jpg) №1370 吉野川ノ激流(其三) YOSHINOGAWA. 明治40(1907)年~45(1912)年4月11日 |

|

|||

| 吉野川筏流し 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

№200 大和吉野川上流筏流シ 吉水神社發行 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

№203 吉野川の流筏 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

吉野川の清流に泛ぶ流筏 CLERE STREAM OF RIVER YOSHINO AND RAFTS,YOSHINO. _thumb.jpg) №206 (吉野名勝) 吉野川の清流に泛ぶ流筏 CLERE STREAM OF RIVER YOSHINO AND RAFTS,YOSHINO. 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg) №201 吉野川の筏流し 宛名面(yoshino river yamato) |

|||

| 吉野下市町 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

№1705 後醍醐天皇御野立舊跡堀毛神社 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№296 願行寺ノ老松 Gankoji OldPine 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№796 吉野下市秋津八幡 Akitsu hachiman 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

№797 吉野下市圓通客の觀音堂 kanondo,Shimoich 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

|||

№1072 恭賀凱旋新春 關西鐡道沿線吉野川 明治39年以前 |

№1072宛名面 明治39年以前 |

|||||

| 釣瓶寿司屋 吉野郡下市町下市 | ||||||

| 釣瓶寿司屋 吉野郡下市町下市 明治40年(1907)~大正7年(1918)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

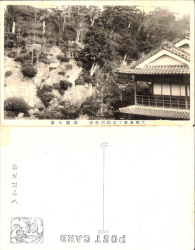

№865 大和下市御鮨屋彌助庭園内若葉の内侍祈祷せし明神 |

||||||

| 釣瓶寿司屋 吉野郡下市町下市 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

№283 大和吉野郡下市 釣瓶鮨屋庭園 |

№284 大和吉野郡下市 釣瓶鮨屋庭園 |

№285 大和吉野郡下市 釣瓶鮨屋庭園 |

№286 大和吉野郡下市 釣瓶鮨屋庭園ノ景 |

|||

| №287 大和下市釣瓶鮨屋 仙洞御所ヨリ拝領ノ招牌 |

№288 大和下市 釣瓶鮨屋庭園内お里黒髪塚 |

№289 大和下市 釣瓶鮨屋庭園内維盛卿ノ塚 |

「つるべすしや 絵はがき」「大和下市 旅館宅田弥助 電話八番」_thumb.jpg) №290 畳紙(№283~289)「つるべすしや 絵はがき」「大和下市 旅館宅田弥助 電話八番」 |

|||

「つるべすしや 絵はがき」「大和下市 旅館宅田弥助 電話八番」 (1)_thumb.jpg) №290 畳紙(№283~289)「つるべすしや 絵はがき」「大和下市 旅館宅田弥助 電話八番」 (1) |

||||||

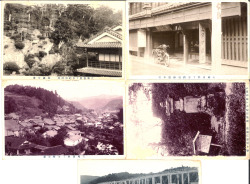

№291 大和吉野下市釣瓶鮓屋本宅 |

№292 大和吉野下市釣瓶鮓屋 庭園全景 |

№293 大和吉野下市釣瓶鮓屋 庭園内維盛卿塚 |

№295 大和吉野下市町全景 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||

「大和吉野下市」葉書宛名面 |

下市町セット |

|||||

№735 大和吉野下市釣瓶鮓屋寶物 後水尾天皇拝領之招牌 |

№736 大和吉野下市釣瓶鮓屋 庭園ノ全影 |

№737 大和吉野下市釣瓶鮓屋 庭園ノ一部 |

№738 大和吉野下市釣瓶鮓屋 お里黒髪塚 |

|||

№739 大和吉野下市釣瓶鮓屋 維盛卿ノ塚 |

|

|||||

| 釣瓶寿司屋 吉野郡下市町下市 昭和3年(1928)~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

№799 大和吉野下市釣瓶鮓屋 庭園ノ一部 |

№800 大和吉野下市釣瓶鮓屋 庭園ノ全景 |

№801 大和吉野下市釣瓶鮓屋 維盛卿ノ塚 |

№802 大和吉野下市釣瓶鮓屋 お里黑髪塚 |

|||

№803 大和吉野下市釣瓶鮓屋寶物 後水尾天皇拜領之招牌 |

||||||

| 旅館「吉野山水」 吉野郡下市町 千石橋近く 写真提供:成瀬匡章様 後方に吉野川を越える「洞川電気索道」が見える。 |

||||||

No.4874 吉野山水玄關 後方に吉野川を越える「洞川電気索道」が見える。 |

No.4870 吉野山水下ノ庭園ヨリ本舘ヲ望ム 後方に吉野川を越える「洞川電気索道」が見える。 |

|||||

| 「繪葉書(下社)」 官幣大社丹生川上神社々務所 発行:昭和8年以降 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3683 畳紙(№3679~3682)「繪葉書(下社) 官幣大社丹生川上神社々務所(表面)_thumb.jpg) |

№3683 畳紙(№3679~3682)「繪葉書(下社) 官幣大社丹生川上神社々務所(裏面)(裏面)_thumb.jpg) |

№3679 官幣大社丹生川上神社下社御本殿 奈良縣吉野郡丹生村長谷 |

№3680 官幣大社丹生川上神社下社拜殿 奈良縣吉野郡丹生村長谷  |

|||

№3681 官幣大社丹生川上神社下社社務所 奈良縣吉野郡丹生村長谷 |

№3682 官幣大社丹生川上神社下社御全景 奈良縣吉野郡丹生村長谷 |

№3679~3682宛名面 |

||||

| 平成3年(1991)4月中旬 吉野郡下市町小路 浄徳寺横の高台の畑より 撮影:福川美佐男氏 |

||||||

| 花の競咲・山里の春 紅梅・枝垂桜・白木蓮の花 花の競咲・山里の春 下市町 1991-4月中旬_thumb.jpg) |

山里陽春 白木蓮の咲く山里 山里陽春 白木蓮 下市町1991-4月中旬_thumb.jpg) |

|||||

| 「大和下市史」 発行:下市町教育委員会 昭和33年8月8日 奈良県立図書情報館蔵 |

||||||

| 下市町遠望 吉野川へ秋野川が注ぐ 下市町遠望 朝日新聞社提供_thumb.jpg) (朝日新聞社提供) |

||||||

| 千石橋 吉野川南北にかけられ大阪方面と結ぶ重要橋梁。 檜の渡しの下方に架けられた橋で、明治維新当時は木橋であった。 明治25年10月に長さ百間、幅2間、高さ7間2尺の木橋を竣工し「千石橋」と称した。 大正12年橋梁腐朽し2区間が折れ昭和4年9月起工し昭和6年に旧千石橋より上方に改架した。トラスト式鉄橋。 |

||||||

| 千石橋 大正12年橋梁腐朽し2区間が折れ昭和4年9月起工し昭和6年に旧千石橋より上方に改架した。トラスト式鉄橋。 千石橋_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

千石橋千石橋_thumb.jpg) |

||||

千石橋(昭和5年12月竣工) 千石橋(昭和5年12月竣工)_thumb.jpg) |

旧千石橋(明治25年10月竣工)旧千石橋(明治25年10月竣工)_thumb.jpg) |

|||||

千石橋南詰道路の修理状況 千石橋南詰道路修理状況_thumb.jpg) |

千石橋南詰道路の修理状況千石橋南詰道路修理_thumb.jpg) |

千石橋南詰千石橋南詰_thumb.jpg) |

||||

| 初市の景況 初市:旧正月の12日、13日開かれた。 初市の景況_thumb.jpg) |

初市の景況 初市の景況_thumb.jpg) |

初市の景況初市の景況_thumb.jpg) |

初市の雑踏初市の雑踏_thumb.jpg) |

|||

初市の素飴売り初市の素飴売り_thumb.jpg) |

||||||

下市町の特産 三宝下市町の特産物 三方_thumb.jpg) |

下市の特産 製箸 下市町の特産物 製箸_thumb.jpg) |

下市の特産 製箸下市町の特産物 製箸_thumb.jpg) |

||||

秋野川の水害(下市小学校付近)秋野川の水害_thumb.jpg) |

下市式家屋秋津町より宮前橋を望む 家の一方を秋野川の中にたて、他方は山脚を削って狭い空地に建てる。 下市式家屋秋津町_thumb.jpg) |

本禅院より本町戎橋を見下ろす。 本町戎橋_thumb.jpg) |

奥地の町や村を結ぶ道路及び索道索道図_thumb.jpg) |

|||

広橋峠は下市と洞川・天川・黒滝・丹生・村々との境をなし海抜453m、うねり曲がった道は交通の難所であるがバス道路の開通と共に観梅境として観光の広橋の名を宣伝している。広橋峠_thumb.jpg) |

竜王の辻 竜王の辻樺の木峠から平原へ下ると竜王の辻がある。 軒下の道標には、左は「くまの」右は「きんぷせん・こうや」とある。 竜王の辻_thumb.jpg) |

栃原街道 左旧栃原街道 右新道バス道路 栃原街道_thumb.jpg) |

山崎道路拡張工事中の状況 山崎道路拡張工事_thumb.jpg) |

|||

御坊橋下流の掛け出し御坊橋下流の掛け出し_thumb.jpg) |

御坊橋 惣上と寺内を結ぶ鉄橋。 西詰に願行寺があったのでこの名。 御坊橋_thumb.jpg) |

問屋橋 川の東西を結ぶ交通量の多い橋 田中の問屋街を結んだ。 問屋橋_thumb.jpg) |

戎橋 橋下に白藤の瀧。 修羅を組んで筏を流していた。 戎橋_thumb.jpg) |

|||

新住橋新住橋_thumb.jpg) |

椿橋 椿の渡し、阿知賀瀬の上より越部に至る。 昭和30年3月31日竣工 椿橋_thumb.jpg) |

岩の橋岩の橋_thumb.jpg) |

明神橋 洞川街道と宗桧街道を結ぶ橋。 下市中学校前にある。 橋の向こう見える滝は昔秋野川に筏を流した時の「いで」といわれ、水をためて必要な時にその水力で筏を流した。 明神橋_thumb.jpg) |

|||

| 柳の渡(六田) 吉野川三大渡しの一つ。柳の下より向こう岸の柳のところまで。大峯参りの行場でもある。左は北六田、前方は吉野町六田で両岸に柳がある。 柳の渡_thumb.jpg) |

索道(日本鋼管) 観音峯より阿知賀の索道跡、これより吉野口に向かっていた。 索道日本鋼管_thumb.jpg) |

索道 洞川-川合-笠木-桂原-長瀬-広橋峠-善城をへて中学校のある所に索道の終点があった。 昭和2年頃にさらに新住および大淀町(羽根氏の倉庫付近)に延長。洞川索道は大正2年に創設され、昭和2年頃大淀町(下市口駅)まで延長。 大正6年日本鋼管が別に鉄索を開設し、大正7年4月運転。観音峯山にある磁鉄鉱を搬出するため創設。 観音峯山-洞川口-笠木-桂原-長瀬-広橋-岩森-阿知賀-南葛古瀬の吉野口 鉱石運搬は大正10年までで昭和4年までは材木・日用品を運んだ。運転休止は昭和5年。 |

||||

| 下市町役場 大正15年7月12日落成 大字下市125番地へ移転 下市町役場_thumb.jpg) |

下市警察署下市警察署_thumb.jpg) |

下市郵便局下市郵便局_thumb.jpg) |

||||

下市小学校下市小学校_thumb.jpg) |

栃原分教場栃原分教場_thumb.jpg) |

阿知賀小学校阿知賀小学校_thumb.jpg) |

善城小学校善城小学校_thumb.jpg) |

|||

下市中学校下市中学校_thumb.jpg) |

下市幼稚園下市幼稚園_thumb.jpg) |

阿知賀幼稚園_thumb.jpg) |

建設中の屋内体育館 昭和32年頃 総合運動場 _thumb.jpg) |

|||

|

||||||