| 奈良ホテル | ||||||

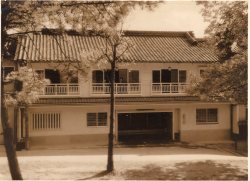

| 明治42年10月17日奈良ホテル開業 設計は東京駅など洋風建築を多く手掛けた辰野金吾と片岡安が担当したにもかかわらず和風建築の外観。 ホテル建設の15年前、帝国博物館(現奈良国立博物館)が奈良公園内に建設されたが洋風で古都に合わないと不評なため和洋折衷様式を採用。 |

||||||

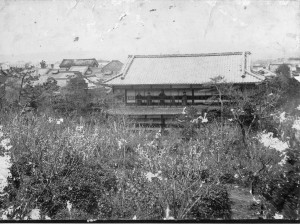

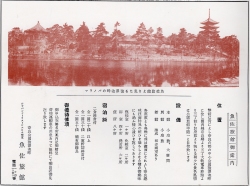

| 7 奈良ホテル 奈良名勝写真帖 大正4年2月1日発行 発行者:奈良市役所 所蔵:奈良県立図書情報館 | ||||||

大乗院庭園の丘上にある。明治42年開業。  |

|

|||||

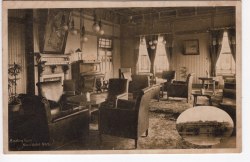

| 奈良ホテル 昭和8年以前発行 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 | ||||||

| img69-4-4-202 喫煙室  |

img69-4-4-203 |

img69-4-4-204 応接室  |

img69-4-4-205 |

|||

524 (奈良ホテル)二階廊下 |

524の宛名面 白馬堂  |

|||||

| 菊水楼 高畑町 | ||||||

| 明治24 年7 月興福寺興善院跡地で創業の老舗。 明治35 年木造三階建て本館を新設。 和洋折衷旅館として明治期に「菊水ホテル」と名乗っていた時期がある。 国の登録有形文化財である。 菊水楼旧本館(明治24 年築) 菊水楼本館(明治34 年築) 表門および庭門(江戸期築・明治期円成寺塔頭より移築) |

||||||

| 明治35年(1902)三階建ての新たな本館新設 | ||||||

絵葉書1 菊水楼 北西面・玄関_thumb.jpg) 写真提供:菊水楼 |

絵葉書2 菊水楼 南面池側_thumb.jpg) 写真提供:菊水楼 |

絵葉書3 南面_thumb.jpg) 写真提供:菊水楼 |

||||

古写真 南東側からの外観 _thumb.jpg) 写真提供:菊水楼 |

本館が平屋建ての時期のもの_thumb.jpg) 北村太一撮影 写真提供:菊水楼 撮影:明治30年代 |

棟上げ時 写真:尾田組所蔵 写真提供:菊水楼 |

東側堤から見たもの_thumb.jpg) 北村信昭「奈良いまは昔」 提供:菊水楼 |

|||

_thumb.jpg) 写真提供:菊水楼 |

_thumb.jpg) 写真提供:菊水楼 |

_thumb.jpg) 写真提供:菊水楼 |

||||

2013年9月5日撮影_thumb.jpg) 写真撮影:大西氏 |

2013年9月5日撮影_thumb.jpg) 写真撮影:大西氏 |

平成25年(2013)年9月5日撮影の「菊水楼」 の写真はここをクリックください |

||||

| 「奈良名勝と菊水樓」 発行:大正7年~昭和8年 写真提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3079 畳紙(№3074~3078)「奈良名勝と菊水樓」「奈良名勝と菊水樓」_thumb.jpg) |

№3074 奈良 菊水樓旅舘(其一) 玄関 _thumb.jpg) |

№3075 奈良 菊水樓旅舘(其二) 南面 _thumb.jpg) |

№3076 奈良 菊水樓旅舘(其二) _thumb.jpg) |

|||

№3077 奈良 菊水樓旅舘(客室)_thumb.jpg) |

№3078 奈良 菊水樓旅舘(客室)_thumb.jpg) |

№3074~3078 宛名面 |

||||

| 発行年代 明治40年~大正7年 奈良家旅館新館 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

||||||

399 奈良家旅館新館 |

399の宛名面 |

|||||

| 對山楼 奈良市今小路町 | ||||||

| 江戸末期創業。明治初年頃、奈良唯一の高級旅館。 山岡鉄舟が命名。伊藤博文、滝廉太郎、岡倉天心、フェノロサなど多くの名士が宿泊。 明治28年正岡子規宿泊し「柿食えば・・・」を作る。明治33年新島八重(襄夫人:「八重の桜」)も訪ねた。また大正5年宮沢賢治も修学旅行で訪れたらしい。 大正8年一度廃業。戦後再び営業。昭和38年まで旅館として営業。 京都方面から奈良に入る入口で転害卿は栄えたが、明治23年に鉄道が開通し奈良駅ができてから衰退した。 その後平成3年、同場所に和食レストラン「天平倶楽部」が建てられ、正岡子規の孫にあたる造園家正岡明氏が「子規の庭」として整備された。 |

||||||

| 明治20年頃の對山楼全景 東方より望む。  写真提供:天平倶楽部 |

明治20年頃の對山楼の庭 写真提供:天平倶楽部 |

|||||

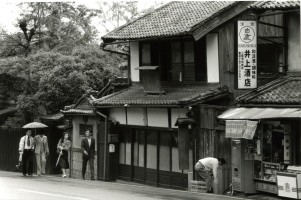

| 奈良市登大路町 「日吉館」 大正4年(1915)創業の老舗旅館。多くの文化人の定宿。平成7年廃業。平成21年取り壊された。 |

||||||

| 昭和52年4月(1977) 撮影:福川美佐男氏 奈良市登大路町 博物館前 旅館「日吉館」  |

撮影日 詳細不明(昭和52年頃) 撮影:福川美佐男氏 奈良市登大路町 博物館前 旅館「日吉館」  |

平成11年3月(1999) 撮影:福川美佐男氏 奈良市登大路 博物館北側 左:日吉館 右:酒店  |

平成20年11月(2008) 撮影:福川美佐男氏 奈良市登大路 博物館北側 左:日吉館 右:酒店  |

|||

| 旅館 大仏館 奈良市高畑町250番地 大正5年創業 写真提供:旅館 大仏館 興福寺の五重塔が見え、裏に奈良ホテル荒池が見える。 |

||||||

| 昭和6年頃 大仏館前 | 昭和8年頃 隣りの「大文字屋」前 大きな外人が来たので記念撮影 |

|||||

写真提供:旅館 大仏館 |

写真提供:旅館 大仏館 |

写真提供:旅館 大仏館 |

写真提供:旅館 大仏館 |

|||

| 昭和16年~17年 大仏館前で「鹿せんべい」販売 |

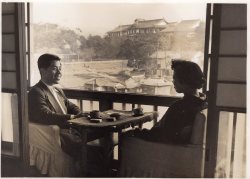

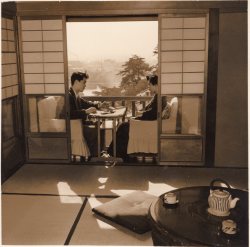

昭和30年頃 新築「大仏館」 | 昭和30年頃 部屋 「鶴の一」 奈良ホテルが見える部屋 |

昭和30年頃 部屋 「鶴の三」 猿沢の池が見える部屋 |

|||

奈良公園へ向かう途中の旅館などで鹿せんべいを販売していた。戦後、奈良公園内での販売が主流となる。 「鹿せんべい」は奈良の鹿愛護会の登録商標。公式の鹿せんべいは鹿のマークが入った証紙でせんべいを束ねている。 写真提供:旅館 大仏館 |

写真提供:旅館 大仏館 |

写真提供:旅館 大仏館 |

写真提供:旅館 大仏館 |

|||

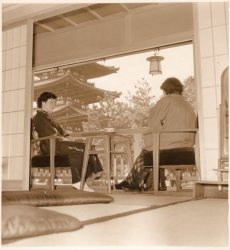

| 昭和30年頃 部屋 「塔の一」 興福寺五重塔が見える部屋 |

昭和33年(1958)若宮おん祭り 興福寺五重塔から大仏館を望む 写真:厚見昌彦氏撮影 |

|||||

写真提供:旅館 大仏館 |

写真提供:旅館 大仏館 |

写真:厚見昌彦氏撮影 |

||||

| 旅館大文字⇒パーキング 高畑町 | ||||||

| 昭和8年(1933)頃 隣りの「大文字屋」前 大きな外人が来たので記念撮影  写真提供:旅館 大仏館 |

昭和19年(1944)頃 戦争中は「旅館大文字」も学童疎開の受け入れ旅館をしていました。学校の先生・寮母さんに付き添われて子供たちは、集団生活をしていました。 _thumb.jpg) 写真提供:河本 勝氏 |

昭和35年3月10日 1250年遷都祭時代行列の日の 「旅館大文字」の前  写真提供:谷井孝次氏 |

||||

| 昭和38年(1963)3月 東大寺南大門仁王前のお客さん  写真:小城一郎氏 |

平成19年(2007) 閉館前の「旅館大文字」  写真提供:河本 勝氏 |

昭和25年(2013)撮影 パーキングになっていた。 写真撮影;河本 勝氏 |

||||

| 武蔵野旅館 谷崎潤一郎、山岡鉄舟が奈良の常宿として利用した 『 むさし野 』 古くから文人墨客に愛された歴史深きこころひかれる宿 |

||||||

| 絵葉書 大正7年以前 写真提供:中井陽一氏  |

若草山大観 昭和初期 料理旅館むさし野 前田虹映筆 写真提供:むさし野旅館 若草山大観 料理旅館むさし野_thumb.jpg) |

若草山麓 昭和初期 料理旅館むさし野 前田虹映筆 写真提供:むさし野旅館 奈良若草山麓 料理旅館むさし野茶室_thumb.jpg) |

若草山麓 昭和初期 料理旅館むさし野茶室 前田虹映筆 写真提供:むさし野旅館 奈良若草山麓 料理旅館むさし野茶室_thumb.jpg) |

|||

| 大和山荘 別館油倉山荘 大和山荘は奈良公園正倉院北側の丘の上にあった。奈良奥山ドライブウエイのゲート傍にあった。平成元年2月閉館。 露天風呂があった。徳仁(なるひと)親王(令和天皇)が昭和時代に来られたとか? |

||||||

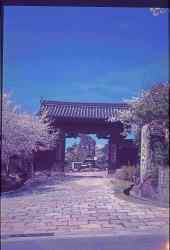

| 昭和50年頃の写真 撮影:城之内善信氏  この門には「大和山荘」と「別館油倉山荘」二つの看板が上がっている。 東大寺史跡の文字も見える。 |

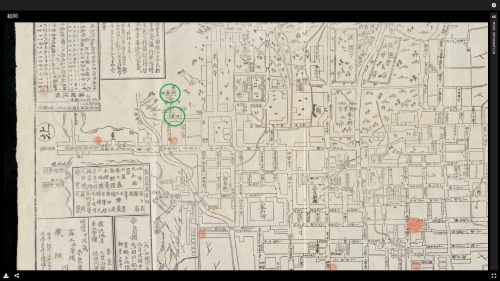

[油倉] 元は大仏殿の裏手に建てられた、大仏に明かりを灯す燃料を貯蔵する油倉があった。今の、東大寺本坊経庫は江戸時代(1714)に油倉を移築され経典を納めた。もう一つは手向山八幡宮「宝庫」である。 下図は「大和国奈良細見図(明治7年)」(奈良県立図書情報館蔵)で「油倉」の文字が残っている。(緑〇)  |

|||||

| 若草山麓の旅館・土産物店 | ||||||

| 昭和42年 春日野町 若草山麓の土産物店、旅館前で検診車 _thumb.jpg) 写真:奈良市役所(奈良市今昔写真集 樹林舎) |

||||||

| 昭和31年 猿沢荘 にて 写真提供:NKTK | ||||||

興福寺の五重塔を背に |

||||||

| 好生館 昭和38年 写真撮影:小城一郎氏 | ||||||

猿沢池近くの三条通りの旅館 傘を玄関先に乾している。 今は好生ビル。 |

||||||

| 魚佐旅館 写真提供:金田充史氏 | ||||||

| 魚佐旅館:「うおや佐平」の屋号で江戸末期の文久2年(1862)創業 昭和42年に建て替え。 平成25年(2013)1月3日閉館 約150年間営業 小泉八雲が宿泊するなど著名人も利用し、市内旅館で最大規模の客数(60室)を有する旅館であった。 |

||||||

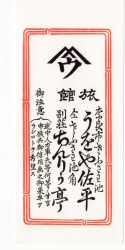

明治時代に配られていた「引き札」 |

昭和初期の「魚佐案内」 |

魚佐旅館より見たる猿沢池畔のパノラマ 昭和初期 |

漫画家横山隆一氏も常宿にしていた。 |

|||

昭和30年代 嶋嘉橋と元魚佐旅館 この建物は昭和42年に建替えられた 燈籠は伊勢参りの出発点 写真提供:魚佐旅館 |

昭和30年代 昭和30年代猿沢池五指に見る魚佐旅館 写真提供:魚佐旅館 |

平成7年(1995)3月31日撮影 |

||||

| 平成16年(2004)頃の魚佐旅館の建物 写真提供:金田充史氏 | ||||||

平成16年(2004) 嶋嘉橋と魚佐旅館と燈籠 |

|

ロビー |

猿沢池の向こうに魚佐旅館 |

|||

猿沢池と魚佐旅館 |

|

天平ホテルより魚佐旅館 |

|

|||

|

|

|

|

|||

部屋から興福寺の五重塔を望む |

|

部屋から興福寺の五重塔を望む |

|

|||

庭 |

庭 |

庭 |

大広間 |

|||

雪の庭 |

|

|||||

| 平成22年(2010)の魚佐旅館 写真提供:金田充史氏 | ||||||

| 平成22年(2010) 魚佐旅館玄関 |

魚佐旅館 猿沢池より |

平成22年(2010) 客室から興福寺五重塔 |

平成22年(2010) 客室からの風景 猿沢池と五重塔 |

|||

| 魚佐旅館玄関前の嶋嘉橋下の 率川の舟形地蔵 舟形地蔵:幕末の河川工事の時、率川の暗渠化工事の時に掘り出された石仏を並べた。 |

||||||

| 春日ホテル 登大路 昭和42年撮影 元「新温泉」大正11年に大軌の後援で作られた。 その後「春日ホテル」に名を変えた。 |

||||||

昭和42年 登大路町 写真撮影:筒井寛秀氏 (「奈良市の昭和」樹林舎より転載) |

||||||

| 発行年代 明治40年~大正7年 奈良家旅館新館 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

||||||

399 奈良家旅館新館 |

399の宛名面 |

|||||

|

||||||