| 西大寺・秋篠 | ||||||

| 奈良西大寺 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3712 奈良西大寺 金堂 |

№3713 奈良西大寺 愛染堂並ニ五重塔跡 |

№3714 奈良西大寺 觀音堂並ニ百萬柳の古跡 |

№3715 奈良西大寺 鐘樓 |

|||

№3716 奈良西大寺 東門の全景 |

№3717 奈良西大寺 奥之院興正菩薩御廟 |

№3712~3717宛名面 |

||||

| 大正初期の西大寺 | ||||||

大正初期の西大寺本堂 写真:大和名勝写真帖より(発行:大正4年) 奈良県立図書情報館蔵 |

||||||

| 「西大寺繪はかき」 大正7(1918)~15(1926)年3月30日 写真提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№2990 畳紙(№2982~2989)「西大寺繪はかき」「西大寺繪はかき」_thumb.jpg) |

№2982 奈良西大寺 正門より金堂を望む |

№2983 奈良西大寺 金堂 |

№2984 奈良西大寺 愛染堂並に開祖御手植の菩提樹 |

|||

№2985 奈良西大寺 觀音堂並に放生池 |

№2986 奈良西大寺 鐘樓 |

№2987 奈良西大寺 奥之院興正菩薩御廟 |

№2988 南都西大寺伽藍古圖 |

|||

№2982~2988 宛名面  |

№2989 西大寺略縁起 |

№2989 裏面 |

||||

| 絵はがき 西大寺 絵はがき提供:成瀬匡章氏 | ||||||

| №2311 國寶 四方佛之内寶生如來像(元五重塔安置) 大正7(1918)年~昭和8(1934)年 _thumb.jpg) |

№2312 國寶 金銅舎利塔(興正菩薩感得) 大正7(1918)年~昭和8(1934)年 _thumb.jpg) |

|||||

| 昭和の 西大寺 | ||||||

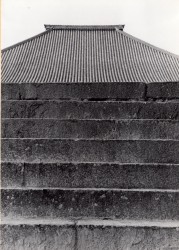

| 西大寺の塀 昭和30年(1955)11月20日  撮影:岡田庄三氏 |

西大寺の塀 昭和30年(1955)11月20日  撮影:岡田庄三氏 |

西大寺 東塔跡 昭和33年(1958)  撮影:岡田庄三氏 |

西大寺 東塔跡 昭和33年(1958)  撮影:岡田庄三氏 |

|||

| 大茶盛式 昭和46年(1971)4月上旬 撮影:福川美佐男氏 |

大茶盛式 延応元年(1239)1月16日、叡尊上人が西大寺復興のお礼に八幡神社に献茶した余服を民衆に振る舞ったことに由来する。 当時は高価な薬と認識されていた茶を民衆に施すという医療・福祉の実践として受け継がれてきた。 |

西大寺境内東塔礎石 昭和46年(1971)9月 撮影:福川美佐男氏 |

||||

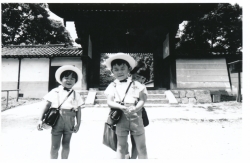

| 昭和48年(1973)頃 西大寺南門にて 写真提供:平城第二団地自治会 | ||||||

| 幼稚園 帰り3人 恥ずかし  写真提供:平城第二団地自治会 |

写真提供:平城第二団地自治会 |

写真提供:平城第二団地自治会 |

写真提供:平城第二団地自治会 |

|||

写真提供:平城第二団地自治会 |

写真提供:平城第二団地自治会 |

|||||

| 平成17年(2006)1月15日 西大寺 大茶盛 写真:河本 延応元年(1239)年1月16日、叡尊上人が西大寺復興のお礼に八幡神社に献茶した余服を民衆に振る舞ったことに由来する茶儀。 同じ大きな器でたてた同じ味のお茶を「一味和合」の精神で同じ茶碗から回し含み和み合い結束を深める儀式 |

||||||

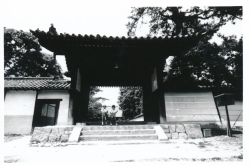

| 西大寺南門 |

||||||

| |

|

|||||

| 平成17年(2006)1月15日 西大寺八幡神社(西大寺芝町) 西大寺大茶盛の原点 写真:河本 鎌倉時代の延応元年(1239)1月16日西大寺中興の祖叡尊上人が参詣された人々に社頭で湯茶の大振る舞いを行ったルーツ。 |

||||||

| |

||||||

| 西大寺駅周辺 | ||||||

| 奈良ファミリー付近 | ||||||

| 昭和 47 年 西大寺橋 奈良ファミリー前  写真:城之内善信氏 |

||||||

| 西大寺ショッピングセンター | ||||||

| 昭和41年12月1日 近鉄西大寺ショッピングセンター内に 近商ストア西大寺店を開設 |

昭和46年10月に食料品スーパーに改造 写真は昭和63年頃 |

|||||

近鉄西大寺ショッピングセンター内に昭和41年12月1日近商ストア西大寺店を開設西大寺店昭和41年12月1日開設_thumb.jpg) 写真提供:近商ストア |

西大寺店の内部昭和41年12月1日開設_thumb.jpg) 写真提供:近商ストア |

1987近商ストア西大寺店_thumb.jpg) 写真提供:近商ストア |

近商ストア西大寺店風景1987近商ストア西大寺店_thumb.jpg) 写真提供:近商ストア |

|||

| 昭和54年6月大改装頃の 西大寺ショッピングセンター近商ストア西大寺店 |

昭和58年頃の近商ストア西大寺店 | |||||

写真提供:近商ストア |

写真提供:近商ストア |

|||||

| 奈良自動車学校 奈良市西大寺竜王町 昭和33年(1958)設立。奈良県初の自動車学校。 |

||||||

開校当初の奈良自動車学校 写真提供:奈良自動車学校 |

開校当時の奈良自動車学校 昭和33年(1958)6月 周りはまだ農村風景  写真提供:奈良自動車学校 |

平成15年(2003)9月撮影 奈良自動車学校  写真提供:奈良自動車学校 |

平成15年(2003)9月撮影 奈良自動車学校  写真提供:奈良自動車学校 |

|||

| 垂仁天皇陵(奈良市尼ヶ辻西町) | ||||||

| 平成15年(2003)11月14日 撮影:福川美佐男氏 |

田植のシーズン 平成22年(2010)5月30日 撮影:福川美佐男氏 |

|||||

| 奈良市菅原町 喜 光 寺 | ||||||

| 絵はがき 喜光寺 明治40(1907)年~大正7(1918)年発行 写真提供:成瀬匡章様 |

旅の家土産(づと) 第2 奈良宇治の巻 光村利藻著 出版:光村写真部 明治31年35年出版 光村利藻:明治10年日本海運業の先駆者光村弥兵衛の長男として生まれ。小川一真のもとでコロタイプ印刷を学び写真集「旅の家土産」を刊行。明治34年神戸に「関西写真製版印刷合資会社」を設立。昭和30年没。会社は平成3年光村印刷(株)に社名変更。 ⇒国立国会図書館デジタルコレクタへリンク |

|||||

№898 菅原喜光寺金堂 №898 菅原喜光寺金堂 Kondo Sugawara-Kikoji 明治40(1907)年~大正7(1918)年 写真提供:成瀬匡章様 |

_thumb.jpg) №898 菅原喜光寺金堂 Kondo Sugawara-Kikoji(通信面) 明治40(1907)年~大正7(1918)年 |

貴光寺 千五百年以前の建物 _thumb.jpg) |

||||

| 秋の喜光寺 昭和52年(1977)10月 撮影:福川美佐男氏 |

平成23年(2011)10月28日 撮影:福川美佐男氏 |

喜光寺本堂 平成23年(2011)10月28日 撮影:福川美佐男氏 |

喜光寺全景 平成23年(2011)10月28日 撮影:福川美佐男氏 |

|||

| |

右の南大門は平成22年再建 |

|||||

| 南都秋篠寺 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3690 南都秋篠寺 光仁帝勅建 南大門 Konintei The Buieding By Imperial Command Akishinodera |

№3691 南都秋篠寺 桓武帝勅建官使門 Kanmuintei The Buieding By Imperial Command Akishinodera |

№3690~3691宛名面  |

||||

| 南都 秋篠寺 明治40(1907)年~大正7(1918)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3813 南都 秋篠寺 本堂(元講堂)「特別保護建造物」Special Protecected Buieding Akisinodera「特別保護建造物」Special Protecected Buieding Akisinodera_thumb.jpg) |

№3813宛名面  |

|||||

| 秋篠寺 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3814 秋篠寺南大門 |

№3814宛名面 |

№3815 秋篠寺東門 |

№3815宛名面 |

|||

№3816 秋篠寺開山善珠堂 |

№3816宛名面 |

№3817 秋篠寺開山善珠僧正御墓 |

||||

№3818 秋篠寺眞言院大元帥明王堂 |

№3818宛名面 |

№3819 秋篠寺梵鐘 |

№3819宛名面 |

|||

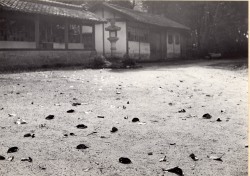

| 奈良市秋篠町 秋篠寺 昭和30年(1955)11月20日 岡田庄三氏撮影 | ||||||

|

|

|

秋篠川 |

|||

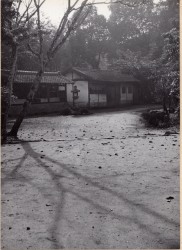

| 秋篠寺 昭和32年(1957)3月 岡田庄三氏撮影 | ||||||

|

|

|||||

| 奈良市秋篠町 秋篠寺 | ||||||

| 白木蓮 昭和42年(1967)4月上旬 撮影:福川美佐男氏 |

昭和42年(1967)4月上旬 撮影:福川美佐男氏 |

白木蓮 昭和62年(1987)4月上旬 撮影:福川美佐男氏 |

||||

| 秋の秋篠寺 平成24年(2012)10月26日 撮影:福川美佐男氏 |

||||||

| 平成17年(2005)11月28日 西大寺 写真:河本 | ||||||

| 本堂 |

東塔跡と鐘楼堂 |

|||||

| 本堂 |

磯野充伯氏の句碑 |

|

||||

| |

|

鐘楼堂 |

愛染堂前の 興正菩薩の御手植え菩提樹 |

|||

| 本堂 |

||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|||||

| 平成18年(2006)3月5日 秋篠寺から西ノ京へ 写真:河本 | ||||||

| 秋篠寺 | ||||||

| 奈良県を代表する「苔の寺」 山門入口の苔の道 金堂跡 |

奈良県を代表する「苔の寺」 山門入口の苔の道 金堂跡 |

奈良県を代表する「苔の寺」 山門入口の苔の道 金堂跡 |

秋篠寺本堂 |

|||

| 秋篠寺本堂 |

鐘楼 |

鐘楼 |

鐘楼 |

|||

| 鐘楼 |

鐘楼 |

秋篠寺本堂 西面 |

秋篠寺本堂 西面 |

|||

| 西大寺 | ||||||

| 護摩堂前 |

鐘楼・愛染堂 |

|||||

| 菅原天満宮 | ||||||

| |

|

|||||

| |

||||||

| 唐招提寺 道標 |

垂仁天皇 菅原伏見東陵 拝礼所 |

垂仁天皇 菅原伏見東陵 拝礼所 |

||||

| 薬師寺 | ||||||

| 薬師寺玄奘三蔵院伽藍 |

薬師寺玄奘三蔵院伽藍 |

薬師寺玄奘三蔵院伽藍 |

薬師寺 與樂門 |

|||

薬師寺 與樂門

|

薬師寺二棟 秋篠川から |

薬師寺二棟 秋篠川から |

||||

| 平成19年(2007)3月21日 菅原天満宮奈良筆まつり 写真:河本 書道の神様である祭神・菅原道真に因んだ祭 春分の日 筆祭りでは筆塚前に護摩檀を設け、参拝者が持ち込んだ古い筆を焚き上げて供養し、筆造りの始祖・蒙恬将軍(もうてんしょうぐん)に感謝します。 |

||||||

| 菅原天満宮本殿前 大きな筆の展示 |

菅原天満宮本殿 |

|

||||

| |

大きな筆の展示 |

筆塚前の護摩壇 |

筆塚前の護摩壇 |

|||

| 筆製造実演 |

墨製造実演 |

墨製造実演 |

墨製造実演 |

|||

| 菅原天満宮遺跡天神堀 菅原道真生誕の地 |

菅原天満宮遺跡天神堀 菅原道真生誕の地 |

菅原天満宮遺跡天神堀 菅原道真生誕の地 |

||||

| 平成19年(2007)3月21日 喜光寺(菅原寺) 写真:河本 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| 平成19年(2007)12月18日 西大寺奥の院 (法界躰性院) 写真:河本 興正菩薩廟塔(石造大五輪塔)総高342cm |

||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| 平成22年(2010)6月24日 垂仁天皇陵・秋篠寺 写真:河本 | ||||||

| 垂仁天皇陵 |

唐招提寺道標 |

唐招提寺道標 |

唐招提寺道標 |

|||

| 唐招提寺道標 |

|

|

|

|||

| |

秋篠川 西大寺北 |

秋篠川 西大寺北 |

秋篠川 西大寺北 |

|||

| 秋篠川 西大寺北 |

秋篠寺 香水閣 |

秋篠寺 香水閣 |

|

|||

| |

秋篠寺 南門 |

秋篠寺 南門 |

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

||||

| |

|

|

|

|||

| 秋篠寺本堂 |

|

|

香水閣 |

|||

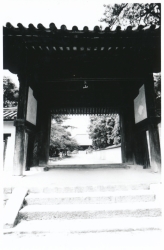

| 秋篠寺東門 |

||||||

| 平成22年(2010)9月24日 西大寺周辺 写真:河本 | ||||||

| 西大寺 四王院 四王金堂 |

西大寺 四王院 四王金堂 |

西大寺 四王院 四王金堂 |

西大寺 奥之院 叡尊五輪塔 |

|||

| 西大寺 奥之院 叡尊五輪塔 |

八幡神社 |

八幡神社 |

西大寺茶盛の和菓子 |

|||

| 鐘楼堂 |

西大寺 本堂 |

西大寺本堂と東塔の跡 |

菩提樹 |

|||

|

||||||