| 変わりゆく奈良の 100年 (2017年企画展より) 100年前(明治・大正)50年前(昭和)現在(平成)の三時代の変遷 |

||||||

| ⇒変わりゆく奈良の100年(写真展)PDFへリンク | ||||||

|

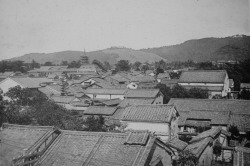

【1】奈良市風景 〇大正初期の奈良市風景 右奥に春日山、御蓋山の手前に奈良ホテル、中央に興福寺の五重塔、左に南円堂。手前が椿井小学校、その右が三十四銀行(奈良支店)の屋根が見える。 〇昭和32年の椿井小学校3階より 淡い雪景色の風景 椿井小学校3階より撮影。 〇平成26年南都銀行屋上より 何れの写真にも、五重塔、南円堂、若草山が見えるが、その周りの家々の屋根の変化に、時代を感じる。 |

大正初期の奈良市風景  |

昭和32年 椿井小学校3階より |

平成26年南都銀行屋上より  |

|||

【2】奈良県庁舎 明治20年奈良県再設置。奈良県庁舎として、興福寺食堂跡に建てられた奈良書院を転用。(奈良市登大路町) 〇大正初期の旧奈良県庁舎 大和名勝写真帖より 明治28年に奈良県庁舎落成。設計は長野宇平治。正面入母屋屋根に鴟尾を上げた和風アメリカ式木骨構造。 〇昭和40年3月移築直前の旧奈良県庁舎 昭和40年2月新奈良県庁舎が旧庁舎の東側に建てられた。 (旧庁舎はこの年天理へ移築された)〇現在の奈良県庁舎 現庁舎の設計は片山光生氏。東京オリンピックの国立競技場(2016年壊され話題になった)の設計者 |

大正初期の旧奈良県庁舎 大和名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵  |

昭和40年3月  写真撮影:吉田守氏 |

平成28年 現在の奈良県庁舎  |

|||

| 【3】奈良市庁舎

明治22年 奈良町設置。 〇大正初期の市庁舎。(東寺林町)奈良名所写真帖 右は事務室大正3年改築。左は市会議事堂で明治41年改築の建物。 昭和4年11月に市庁舎と議事堂全面改築(木造二階建)昭和23年 市庁舎全焼 〇昭和40年の奈良市庁舎 写真の建物は昭和25年建築された。(鉄筋三階建) 〇昭和52年 新市庁舎に移転 |

大正初期の奈良市庁舎 (東寺林町)  右は事務室大正3年改築。左は市会議事堂で明治41年改築の建物。 |

昭和40年3月 奈良市庁舎 |

昭和53年(1978) |

|||

|

【4】猿沢池と五重塔 〇大正初期の猿沢池 奈良県名勝写真帖より 三条通りの市街東に盡くる処、右に猿沢池あり、左は古の興福寺境内の地なり。折しもあれ春風駘蕩柳桜艶を競うて老松の間を點綴し、堂塔伽藍ここかしこに隠見したるが猿沢池の瀲波にさながら投影を浮かべたるは、げに故郷の春なりけり・・・ 〇昭和10年代の写真はイーストマン・コダック社製カメラ回転方式のパノラマカメラで撮影。(カメラの回転に合わせフイルムを移動して撮影する構造で、合成写真でない) 〇平成24年の写真はデジタル処理した合成写真。 |

大正初期の猿沢池  |

昭和10年代 猿沢池のパノラマ写真 写真提供:道馬軒写真館  イーストマン・コダック社製カメラ回転方式のパノラマカメラで撮影。(カメラの回転に合わせフイルムを移動して撮影する構造で、合成写真でない |

||||

|

平成24年の猿沢池 デジタル処理した合成写真 _thumb.jpg) |

||||||

|

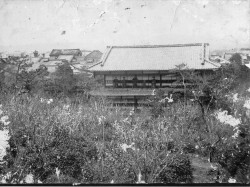

【5】興福寺の東金堂と 〇大正初期の興福寺「花の松」 興福寺文殊堂(東金堂)の前に弘法大師手植えとされる名木「花の松」は雄大な姿で親しまれていた。 〇昭和40年11月 「花の松」は昭和12年に枯れ、昭和15年に後継の「花の松」が植栽され「花の松の碑」が建てられた。 〇現在の東金堂前の「花の松の碑」 後継の「花の松」も2008年に枯れて今は碑だけが残る。 |

大正初期の興福寺東金堂と  |

平成28年の東金堂の前の 「花の松の碑」 後継の「花の松」も2008年に枯れて今は碑だけが残る。 |

||||

|

【6】興福寺南円堂 藤原冬嗣建立に始まる。(813年) 現在の建物は寛政元年(1789)頃に再建されたもの。 不空羂索観音を安置し西国三十三所観音霊場第9番札所。日本最大の円堂。江戸時代後期の円堂建築として貴重な円堂で、本瓦葺き,八角円堂。 堂前の藤棚は南都八景の一つ。 |

大正初期の興福寺南円堂 奈良名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵  |

昭和33年 興福寺の五重塔から見た南円堂 |

平成28年の興福寺南円堂  |

|||

|

【7】春日大社 平城京守護のため、鹿島神宮、香取神宮、牧岡神宮より迎えた四神を祀り四神殿を神護景雲2年(768)創設したのが始まり。 式年造替 平成28年は第60次式年造替で、20年に一度の式年造替の年にあたる。今次の造替は平成19年の一の鳥居より順次ご修繕、作り替えが行われ、平成28年(2016年)は、本殿の修復も終わり元の本殿に神様がお還りする年であった。 |

大正初期の春日大社  |

春日大社第58次式年遷宮 写真撮影:福川美佐男氏  |

平成28年 |

|||

|

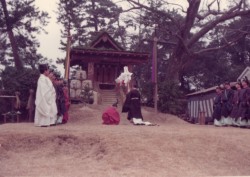

【8】春日若宮御旅所 春日若宮おん祭りは1136年に始まった祭礼で、深夜、若宮の神は仮御殿(御旅所)に出御される(遷幸の儀)。神と人の御旅所への移動と華麗な祭りが行われ(御渡り式)、御旅所の前には芝の舞台があり、巫女の神樂をはじめ、田楽や細男、舞楽などの多くの歴史的な芸能が奉納される。(御旅所祭) 春日若宮おん祭りは国の重要無形民俗文化財。 |

奈良県立図書情報館蔵大正初期の春日御旅所 祭礼中の日使代参勤の光景  |

昭和46年12月17日  |

平成27年 おん祭り 御旅所  |

|||

|

【9】東大寺大仏殿 最初の大仏殿は758年完成。平重衡の南都焼討(1181年)及び松永久秀等による戦火(1567年)で二度にわたって焼失。それぞれ鎌倉(1190)と江戸時代(1709)に再建された。世界最大級の木造建築。 〇明治末期の東大寺大仏殿 その後、明治の大修理が行われ、明治39年の着工から大正4年落慶法要まで9年を要した。当時最盛期を迎えた鉄骨技術(トラス構造)による補強が施された。 〇昭和41年正月 このあと 昭和の大修理が行われた。昭和48年着工、55年に落慶法要。 この時、大仏殿への参道に4種の敷石が敷かれた。仏教がインドから日本へ伝わった国の石が引かれている。インドの青い石、中国の赤い石、朝鮮の白い石、両サイドが日本の石。 |

明治末期の東大寺大仏殿 奈良県名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵  |

昭和41年正月 |

平成28年の大仏殿  |

|||

| 【10】東大寺二月堂と良弁杉

二月堂では旧暦2月(現3月)に「お水取り(修二会)」が行われる。 二月堂は兵火には焼け残ったが、寛文7年(1667)お水取りの最中に失火焼失した。2年後再建されたのが現在の建物。 良弁杉 東大寺創建に尽力した良弁僧正にまつわるお話で、鷲にさらわれ二月堂下の大杉まで運ばれ、僧に助けられ修行し名僧となった。この間、杉を父母と思い毎日参拝した。後年この杉の下で母と再会した。 この杉は大正初期大木であったが、昭和36年(1961)9月16日第2室戸台風で倒壊。その後植え替えられたが、昭和41年頃枯れた。 |

昭和42年 植樹された良弁杉  |

平成28年 雪の二月堂と良弁杉  |

||||

|

【11】県立戦捷紀念図書館 県立奈良図書館 奈良県立図書情報館明治42年(1909)日露戦争戦勝記念として奈良公園内に築造された、木造二階建ての図書館建物である。大正12年(1923)からは県立奈良図書館と改称され、昭和43年(1968)まで使用された。県立奈良図書館は奈良県立文化会館併設の新館へ移転。旧建物は郡山城跡に移築された。大和郡山市民会館(城址会館)として利用されている。 県立奈良図書館は平成14年(2005年)3月31日 閉館。 平成14年(2005年)11月3日 奈良県立図書情報館が開館(大安寺町)。 |

昭和43年  |

平成28年の奈良県立図書情報館 |

||||

|

12】奈良倶楽部 奈良県新公会堂 奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~〇大正初期の奈良県倶楽部 御蓋山を遥拝するための堂舎四恩院の跡に、明治22年銀行の集会所として「奈良倶楽部」が建てられ、明治33年奈良県が買収した。 〇大正初期の 明治36年新館を奈良県倶楽部の北部に隣接して建てられ「奈良県倶楽部及び公会堂」と呼ばれた。 昭和58年、老朽化が進み閉館解体された。 〇新公会堂 昭和62年に奈良県置県100年記念として新公会堂が建設され、平成元年開館した。平成27年シルクロード交流館とあわせて奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~と改称。 |

大正初期の奈良県倶楽部  |

大正初期の「奈良県倶楽部及び公会堂」 大和名勝写真帖より  左方の遠山は若草山。 |

平成28年 _thumb.jpg) 日本最大級の屋根面積をもつことから、ビッグルーフという愛称がある |

|||

|

【13】奈良女子大 明治42年(1909)奈良女子高等師範学校開校 昭和24年 新制奈良女子大学発足(奈良女子高等師範学校を包括) 現奈良女子大学記念館(旧本館) 旧奈良女子高等師範学校本館は明治42年(1909)完成。木造2階建て、外観は壁面に木材が表れる「ハーフテンパー様式」で白壁と薄緑の木の組み合わせが美しい。(重要文化財) 正門及び守衛室も重要文化財です。 |

大正初期の奈良女子高等師範学校 写真提供:中井陽一氏  |

昭和49年 奈良女子大  |

平成28年の奈良女子大学記念館と正門 |

|||

|

【14】国鉄奈良駅 JR奈良駅 〇明治末の旧国鉄奈良駅舎 明治23年12月、奈良-王寺を結ぶ大阪鉄道開通当時の駅舎は木造平屋建。明治25年、奈良-湊町開通し大阪と奈良が直通。その後、関西鉄道に吸収され、明治40年に国有化され国鉄となった。 〇昭和40年国鉄奈良駅 昭和9年に駅舎が改築された。鉄筋コンクリートタイル張り。屋根に相輪があり軒先に風鐸が下がっている。丸柱がある仏閣風和洋折衷の建物。 〇現在のJR奈良駅と奈良市総合観光案内所 駅舎等立体交差のため、旧駅舎は平成13年全面保存と決まり曳家工法で30m北へ移動し、現在、奈良市総合観光案内所となっている。 |

昭和はじめ 国鉄奈良駅前広場 (初代駅舎) JR奈良駅前広場(昭和のはじめ)_thumb.jpg) 写真:「奈良市史」より (奈良市史料保存館蔵) |

昭和40年11月 国鉄奈良駅  |

現在平成28年の  |

|||

| 【15】国鉄奈良駅前広場

奈良市の玄関で広場から三条通りを通り春日大社の参道にいたる。三条通りは昔には旅館が軒を並べていたが今では数少なくなってしまった。 〇大正5年 神武天皇2500年式年祭に大正天皇皇后奈良訪問奉祝 〇昭和40年 駅前や三条通りには多くの旅館があった。 〇平成28年 春日大社式年造替の飾り付けがされている。 |

神武天皇年祭(大正5年) 国鉄奈良駅駅前広場 写真提供:吉田守氏 |

昭和40年11月  |

平成28年のJR奈良駅前広場 |

|||

| 【16】大阪電気軌道奈良駅・近鉄奈良駅

大阪電気軌道により大正3年上本町-奈良駅開業 以来地上駅で、駅へは道路・鉄道の併用軌道で乗り入れていたが、大阪万博の開催を控えた1968年(昭和43年)より奈良市内の都市計画事業の一環として地下化が実施された。駅は地下へ移設され1969年(昭和44年)12月9日に開業し、旧駅の跡地には翌年3月11日に駅ビルとして奈良近鉄ビルが開業した。 |

大阪電気軌道奈良駅・大正7年頃  _thumb.jpg) |

平成28年 近鉄奈良駅 |

||||

|

【17】油阪駅・交差点付近の変遷 |

||||||

| 大正3年頃の大軌奈良線工事中の 油阪駅付近 |

昭和40年の油阪付近 近鉄が高架で国鉄及び大宮通の上を通っている。昭和44年には近鉄は地下を走るようになる。 写真提供:吉田守氏  |

平成13年大宮跨線橋 近鉄奈良駅が昭和44年地下駅になり、大宮通はJR線の上を高架で渡るようになった。 写真撮影:海保順三氏  |

平成28年の油阪付近 | |||

| 【18】片岡梅林と円窓亭

春日の一の鳥居の東南に梅林があり、小高い丘に円窓亭があり四方に丸い窓を持つ。高円山、鷺池、浅香瑜伽の杜を望むことができる。 円窓亭は鎌倉時代に建てられたもので、春日大社の経庫であったのを改造して、明治27年に現在の場所に移された。 高床式・宝形造・茅葺屋根。国の重要文化財。 |

片岡梅林と円窓亭 奈良名勝写真帖奈良県立図書情報館蔵  |

昭和8年 写真提供:中山和美氏  |

平成28年の円窓亭  |

|||

| 【19】八窓庵(はっそうあん)----南都三茶室

奈良国立博物館の中庭にある八窓庵(はっそうあん)は、もとは興福寺の大乗院庭内にあった茶室で、含翠亭(がんすいてい)ともいい、江戸時代中期に建てられた。明治25年(1892)に博物館の敷地に移設された。 南都三茶室の一つといわれ、あとの二つは 興福寺塔頭「慈眼院」の「六窓庵」(現在東京国立博物館)、と東大寺塔頭「四聖坊(ししょうぼう)」の「隠岐緑」であるが隠岐緑は東京へ移設後焼失した。 |

大正初期の八窓庵  |

現在、東京国立博物館内にある  |

平成28年 奈良国立博物館内  |

|||

| 【20】鷺池・浮見堂付近

〇大正初期の鷺池付近 明治41年に蓬莱池(鷺池)が竣成、44年頃からボートを浮かべるようになり、大正5年に浮見堂ができた。 この写真ではボートがあるが浮見堂は未だ無い。 〇昭和40年の鷺池と浮見堂 浮見堂は鷺池に浮かび檜皮葺きの六角形のお堂で祀りものはない。昭和41年修復される。 〇現在の浮見堂 平成6年に修復されたもの。 |

大正初期の鷺池付近 奈良名勝写真帖より 奈良県立図書情報館蔵  |

昭和40年の鷺池と浮見堂  |

現在平成28年の鷺池と浮見堂  |

|||

| 【21】若草山

若草山山焼きは早春を告げる奈良の一大行事。 山腹が芝(ノシバ)に覆われている。このノシバは近畿では唯一の自生地で鹿に種を食われても発芽できる。 |

||||||

|

大正初期の若草山 |

昭和31年  |

現在、奈良春日野国際フォーラム 甍~I・RA・KA~ |

現在平成28年の若草山  |

|||

|

【22】神鹿角切 奈良の鹿は、春日の神が茨城県の鹿島から白鹿に乗って奈良に来たという伝承から、「神鹿(しんろく)」として大切にされてきた。 |

鹿の角切 昭和28年10月 写真提供:谷井氏  |

現在平成28年の神鹿角切  |

||||

| 【23】奈良ホテル

明治42年開業。設計は名建築家の辰野金吾氏。大正2年に鉄道院に経営が移り、迎賓館として利用された。大正11年にはエドワード英国皇太子、アインシュタイン、昭和にヘレンケラー女史や、皇族方も多く来館している。昭和20年に運輸省に変遷し、日本交通公社に貸し付けられ、その後米軍に接収された。接収解除後昭和28年にホテル営業再開。昭和31年に都ホテル経営となる。新館を建設し昭和58年株式会社奈良ホテル設立となる。最初に訪れた著名人はオードリーヘップバーンでした。その後、増改築を進め、重要賓客が訪れている。 |

昭和34年 興福寺の五重塔から見た奈良ホテル方面 写真撮影:福川美佐男氏 |

現在平成28年の奈良ホテル  |

||||

|

【24】對山楼-----天平倶楽部の「子規の庭」 江戸末期創業。明治初年頃、奈良唯一の高級旅館。伊藤博文、山県有明、山岡鉄舟、滝廉太郎、岡倉天心、フェノロサなども訪れた。 明治28年正岡子規が宿泊し「柿食えば・・・」を作る。 秋暮るゝ 奈良の旅籠や柿の味 京都方面から奈良に入る入口で転害卿は栄えたが、明治23年に鉄道が開通し奈良駅ができてから衰退した。 大正8年一度廃業。戦後再び営業。昭和38年に完全廃業。 その後、同場所に天平倶楽部が建った。(平成3年) |

明治20年頃の對山楼庭園  |

現在平成28年の |

||||

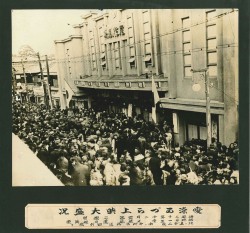

| 【25】奈良の映画 「尾花劇場」 明治42年芝居小屋「尾花座」が建てられた。 大正9年奈良初の常設映画館「尾花劇場」開館。 戦後まもなく上映された「愛染かつら」は大ヒットで客の行列が猿沢池まで続いた。旧市役所の移転と映画の衰退により劇場は昭和55年に閉館。 昭和56年に当地はホテル サンルート奈良に変わった。 ホテル前には「われらが尾花座ここにありき」と桂米朝筆の石碑がある。 2010年三条通りのシネマデプト友楽がなくなり、奈良市には映画館が無くなった。映画に対する情熱は「河瀨直美監督」を中心とした「なら国際映画祭」につがれ、2016年には同映画祭で尾花座復興上映会が行われた。 |

大正10年当時の尾花劇場  |

昭和21年「愛染かつら」で  |

2016年の9月 2016年 なら国際映画祭で開かれた「尾花座復興上映会」会場 |

|||

|

【26】元林院花街と芸妓さん 元林院町(がんりいんちょう)は、かつては興福寺の別院があった場所で、江戸時代には絵師の住む町だった。明治5年から芸妓置屋(屋形)の開業の許可を得て花街(かがい) 元林院として栄えた。当時は置屋業を営んでいたのは5軒。大正末から昭和初期の最盛期では16軒あり芸妓は200人を超す花街でした。戦後も昭和30年代まで華やかな時代が続いたが、40年代から減少していった。 現在,芸舞子は5人余りですが、奈良・元林院花街復興プロジェクトの「菊乃さん」が中心となり元林院花街の文化の伝承と復興に努められている。 |

昭和3年(1928)春日大社での  |

1250年遷都祭 昭和35年3月10日行列 元林院検番の芸妓22名動員  |

現在、元林院花街の文化の伝承と復興に努めている「菊乃」さん写真提供:奈良・元林院花街復興プロジェクト  |

|||

|

【27】あやめ池遊園地 大阪電気軌道(近鉄の前身)が大正15年(1926)に開設。 天然の菖蒲池を中心に遊戯施設やあやめ池温泉、ボウリング場、動物園(県下唯一)などを配置。また、2003年(平成15年)まで近畿日本鉄道の傘下だったOSK日本歌劇団の常設小屋として円形大劇場があり、団員養成施設の日本歌劇学校もあった。 平成16年(2004)に惜しまれて閉幕 遊園地跡には平成20年(2008年)から近鉄あやめ池住宅地が開発されている |

あやめ池遊園地 開園当日 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 _thumb.jpg) |

あやめ池遊園地 「世界の楽園 南太平洋博」開催中 写真:岡田庄三氏  |

閉園日のあやめ池遊園地の様子 平成16年6月6日 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 _thumb.jpg) |

|||

|

【28】生駒トンネル 〇明治44年の英断。 大阪から奈良は遠かった。生駒山越えとして北へ迂回や、ケーブルでの山越えなどの案があったが、大阪電気軌道(近畿日本鉄道の前身)が工事は困難ではあるがトンネルを英断し飛躍的に便利になった。。 〇昭和39年(1964)に生駒トンネルは新生駒トンネル(全長3,494m)の開通により鉄道トンネルとしての使用を一旦終えた。 〇その後、昭和61年(1986)奈良線の旧トンネルを一部再利用する形で東大阪線として開通し、平成17年、けいはんな線と改称し平成18年学研奈良登美ヶ丘まで開通。 |

生駒トンネル 大正初期 工事中の東坑口 |

昭和40年11月 新旧生駒トンネル 写真撮影:吉田守氏  |

||||

|

【29】近鉄生駒鋼索線 大正7年、日本初の営業用鋼索線(ケーブル)が生駒鋼索鉄道により開業。当初は鳥居前・宝山寺間で、生駒聖天参詣者が利用。大正11年大阪電気鉄道(近鉄の前身)と合併。昭和元年には複線化。 昭和4年には生駒山上遊園地への足として宝山寺・生駒山上間が開業。 開業前は聖天さんへ籠で参詣する人もいた。開業当初は怖いため籠を利用する人もいたようだ。 昭和には急速に住宅化が進んで、車が通る踏切がある。 |

開業当初の(大正8年頃) の生駒鋼索鉄道 写真提供:近鉄グループホールディングス株式会社 _thumb.jpg) |

昭和40年11月  |

現在平成28年の |

|||

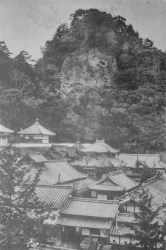

| 【30】生駒山宝山寺

生駒山は伝承によれば斉明天皇元年(655年)に役行者が開いたとされる修験道場で、空海(弘法大師)も修行したと伝わる。江戸時代の延宝6年(1678年)に湛海律師が再興し、歓喜天を祀った。この時が事実上の開山と思われる。江戸時代には、宝山寺は商売の神として大阪商人の信仰を集めた。京都の皇室や江戸の徳川将軍家、郡山藩主柳沢家からの祈願もあり、聖天信仰の霊場として名高い。大正7年(1918年)には日本最初のケーブルカー、生駒鋼索鉄道(現、近鉄生駒鋼索線)が敷設されるほどだった。 後方に見えるのが般若窟。 |

大正初期の生駒山宝山寺  |

昭和30年生駒聖天 |

現在平成28年の生駒宝山寺本殿と般若窟  |

|||

| 【31】生駒山上遊園地 飛行塔

昭和4年、ケーブルカー山上線とともに、生駒山頂にできた遊園地で、開園当初から飛行塔があり、現存する大型遊具では国内で最も古いものである。 この飛行塔は土井万蔵氏設計で当初はエレベーターがあり展望台を兼ねていた。他所の飛行塔は第二次世界大戦中の金属供出等で無くなったが、防空監視所として海軍が利用したので解体を免れた。繰り返し改修され現在も利用されている。 |

昭和4年生駒山上遊園 の飛行塔(D50年史P16近畿日本鉄道所有)_thumb.jpg) |

昭和29年頃 生駒山上遊園地 昭和29年 生駒山遊園地_thumb.jpg) |

現在平成28年の生駒山上遊園地の飛行塔  |

|||

|

【32】奈良のバスの歴史 奈良県では明治・大正に鉄道各線が開通し、主要駅と後背山間部とを結ぶ交通機関として自動車が発達した。大正6年桜井から当時宇陀・吉野では最大の町であった松山を結んだのが県下最初のバス。 昭和に入りバスは平坦部で路線拡大。当初は人力車との競合があったが、市内にバスを走らせ郊外にも路線を広げた。 昭和18年、県内のバス会社を統合し「奈良交通株式会社」を発足。長距離輸送の展開をし,昭和38年には大仏前・新宮駅を結ぶ特急バス運行開始。現在も残る八木新宮特急バスは日本一長距離長時間路線バス(高速バスを除く)で有名。 奈良県路線バスをほぼ独占し、近畿地区のバス会社で最大手である。 |

昭和3年 若草山山麓のバス |

昭和28年 昭和28年_thumb.jpg) |

||||

|

33】月ケ瀬橋 明治26年初代月瀬橋完成(木造)。洪水で流失。 大正8年 二代目月瀬橋完成。基礎は煉瓦積み、橋梁は木造。 昭和13年 三代目月ケ瀬橋は鉄筋で架橋。高山ダム建設に伴い湖底に没することとなり、四代目月ケ瀬橋が昭和44年竣工。現代の橋。 |

初代月ケ瀬橋(明治40年頃) 尾山天神森方面から奥に桃香野の集落。  |

昭和40年 月ケ瀬橋の工事風景 写真提供:稲葉耕一氏 |

現在平成28年の月ケ瀬橋 |

|||

|

【34】談山神社 〇大正初期の談山神社 大和名勝写真帖より文引用 南正面よりみた全景なり。祠は藤原鎌足を祀りたる別格官幣社にして、境地幽閑、桜楓俱に好く、祠宇荘麗、世に「関西の日光」と称す。圖中、中央の繁山は「談所が森」また「語らひ山」と称し、中大兄王の鎌足と蘇我氏誅滅の謀略を立てられたる地と伝へ、談山の名の依って出づる所なり。中央石段の右なるは拝殿本殿等の一構、左方十三重塔は鎌足廟とす |

現在平成28年の談山神社  |

|||||

| 【35】大和三山

〇大正初期の大和三山 大和三山、右の耳成山、中の畝傍山、左の天の香久山。遠くに見える山は金剛葛城の山々。 〇昭和42年葛城山山頂からの大和三山 逆に葛城山山頂より見た大和三山で中央部の小山が畝傍山で、左の小山が耳成山、畝傍の右上に見えるのが天の香久山。奥に見えるのは三輪山である。昭和42年葛城山にロープウエイ開通直後の写真。 〇平成28年大美和の杜から見た大和三山 大和名勝写真帖とほぼ同等の配置で見える。 |

大正初期の大和三山  |

平成28年大美和の杜から見た  |

||||

|

【36】吉野の桜 奈良時代、役行者が蔵王権現像を桜の木で刻んで本尊にしたことから、神木として保護された。厳しく伐採を禁じ、寄進や献木が盛んにおこなわれた。下千本、中千本、上千本、奥千本と標高差550mを約一か月かけて桜花が上っていき長く楽しませてくれる。 1594年の太閤秀吉の総勢5千人に及ぶ大花見。 その後、西行法師が庵を結び、松尾芭蕉が訪れた。 明治初期には廃仏毀釈で一時すたれた時期もあったが、鉄道の開通、昭和4年のロープウエーの開通(国内現役最古)で賑わいを取り戻した。 |

大正初期の吉野の桜花、吉水神社から中千本 大和名勝写真帖より奈良県立図書情報館蔵  |

昭和30年代 太閤花見塚あたりから蔵王堂から中千本あたり。  |

現在 平成28年  |

|||

|

||||||

_thumb.jpg)

昭和3年若草山の山麓_thumb.jpg)

_thumb.jpg)