| JR京終(きょうばて)駅 (明治26年奈良-湊町開通) 明治31年(1898) 奈良鉄道が「京終-桜井間」開通。(奈良鉄道:明治29年京都-奈良間全通、明治30年初瀬鉄道を合併) 明治32年(1899) 奈良-京終間 貨物輸送(3月)、旅客輸送(10月)開通。 明治38年(1905) 関西鉄道に譲渡 明治40年(1907) 国鉄となる。 大正8年 (1919)10月 奈良安全索道竣工 国鉄京終駅(肘塚町)--天満駅(南田原) 以後小倉まで延長 昭和55年(1980)3月 電化 平成22年(2010) 「万葉まほろば線」の愛称 平成30年(2018) 開業当時の木造平屋建て駅舎は、奈良市によって復元工事完成 |

||||||

| 奈良鉄道株式会社と京終停車場 奈良鉄道名勝案内 (明治36年刊行)より 宇治市歴史資料館画像提供 |

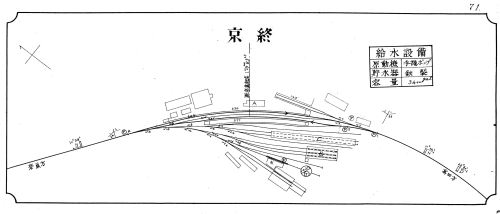

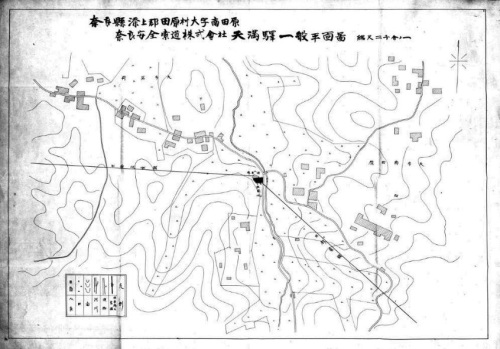

明治43年1月現在 京終駅平面図  資料提供:河田耕一氏 資料提供:河田耕一氏 |

|||||

|

||||||

| 京終駅前 京終合同運送株式会社 昭和10年ごろ 国際運送(株)(後の日通)の代理店 国際運送(株)は昭和3年発足、昭和12年に日本通運(株)会社になる。 写真提供:久保田誠司氏  |

||||||

| 昭和4年4月22日 久保田運送店が 南都商会より車を購入の際の記念 トラックに「久」のマークが入ってる  写真提供:久保田誠司氏 |

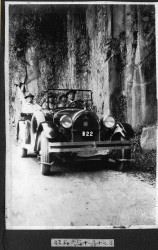

昭和6年11月17日 久保田運送店ではマイカーを持っていた。  写真提供:久保田誠司氏 |

終戦直後 久保田運送店は奈良・大阪間を特急便で運送していた。 大阪市東区の船場に店を持っていた。  写真提供:久保田誠司氏 |

||||

| 昭和19年ごろ 京終駅前の材木店 | ||||||

| 猪岡材木店 南京終町 昭和19年ごろ 京終駅前にあった材木店。かつては京終駅は物資の集積地で、近くに市場が開かれていた。  写真:谷井孝次氏(奈良市今昔写真集 樹林舎) |

||||||

| カイナラタクシー(大和交通株式会社) 創業当時 昭和26年6月15日創業 本社:奈良市肘塚町 写真提供:カイナラタクシー(大和交通株式会社)、協力:京終ニュース(20号)発行:京終文殊 |

||||||

北京終町交差点と伝えられるタクシー駐車場  |

現在も使われている京終駅前の車庫とタクシー 市内均一料金五十銭の看板  |

|||||

| 昭和52年(1977年)6月 京終駅 撮影:河田耕一氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

| 平成元年(1989年 ) 京終駅 写真提供:京終なんとかしよう会 | ||||||

京終駅ホーム提供京終なんとかしよう会_thumb.jpg) |

京終駅前(南東)から1989年撮影提供京終なんとかしよう会_thumb.jpg) |

京終駅前(北から)1989年撮影提供京終なんとかしよう会_thumb.jpg) |

||||

| 昭和30年(2018)5月18日 京終駅付近 撮影:河本 勝氏 | ||||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

||||

| 令和元年(2019) 京終駅 写真撮影:大野勝彦氏 | 令和元年(2019)6月29日 京終駅前 写真撮影:河本 勝氏 | |||||

| JR京終駅 「起点? 終点?」 いかにも手作り感のある車止めを発見しました 撮影:大野勝彦氏  |

|

|||||

| 南京終青果卸売市場 京終地方東側町、京終地方西側町 大正7年2月(1918)開設。魚市場も設置。 昭和52年(1977)5月県中央卸売市場が大和郡山市筒井町に創設され移転。」 |

||||||

| 昭和39年 錦町バス停から南を望む 熱い日差しを受けて 京終地方町 京終の市場町の入口  写真提供:飛鳥小学校 |

昭和39年 錦町バス停から南を望む 熱い日差しを受け 南京終町付近を通過 京終の市場町の入口  写真提供:飛鳥小学校 |

昭和48年頃 青果市場 南京終町 県南地域からの農産物の集積場となっていた京終駅近くに市場が開設されたのは大正時代。昭和52年に中央卸売市場が大和郡山市筒井に移るまで賑わっていた。  写真:奈良市役所(奈良市今昔写真集 樹林舎) |

南京終青物卸売市場跡 モータープールになっている。 平成20年(2008)頃  写真:「奈良の昔話3」増尾正子氏著より |

|||

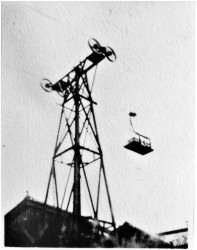

| s 奈良安全索道(荷物専用リフト)京終駅(肘塚町)から奈良市小倉間 大和高原の特産品天然凍豆腐や野菜、木炭、材木を運搬した。 大正8年10月竣工 国鉄京終駅(肘塚町)----天満駅(南田原) 大正10年12月竣工 天満駅----針駅 大正11年11月竣工 針駅----小倉駅 昭和4年~9年 支柱を木柱から鉄塔へ 支柱は111本あった。 昭和27年に廃止 |

||||||

| 昭和4年頃 八反田駅にて 後ろは索道の橋脚部分 当初は木製だった。昭和4年頃から鉄塔に交換 写真提供:岡井稲郎氏 | ||||||

写真提供:岡井稲郎氏 |

八反田駅長 写真提供:岡井稲郎氏 |

索道の荷物送り状 資料提供:岡井稲郎氏 |

||||

| 昭和10年頃 奈良安全索道の線の張り替え工事 (天満駅で小倉駅までの分) |

昭和17年 奈良安全索道 小倉駅 |

|||||

手で持っているのがワイヤ _thumb.jpg) 写真提供:岡井稲郎氏 |

小倉駅門前 写真提供:岡井稲郎氏 |

写真提供:岡井稲郎氏 |

||||

| 昭和18年頃 奈良安全索道 写真撮影:岩名健一氏, 写真提供:入江泰吉記念奈良市写真美術館 | ||||||

| 昭和18年頃 八反田駅--天満駅(矢田原町 ) 索道は荷物専用であるが補修点検や緊急時には利用 写真撮影:岩名健一氏  |

昭和18年頃 田原で最高の鉄柱 高さ約30m 写真撮影:岩名健一氏  |

昭和18年頃 奈良安全索道KKの一番高かった鉄柱の上から山里風景(山田町) 写真撮影:岩名健一氏  |

昭和18年頃 南田原の天満駅付近 山田方面(東南方向) 搬器が写っている 写真撮影:岩名健一氏  |

|||

| 昭和18年頃 天満駅事務所内 写真撮影:岩名健一氏  右奥は駅長が泊まりこんでいた部屋 |

昭和18年頃 奈良安全索道の荷物置き場にて材木の上で(矢田原町) 上の家は中野魚屋店 職員の岩名健一氏 写真所蔵:岩名健一氏  |

|||||

| 奈良安全索道終点 京終付近(肘塚町) 昭和25年頃 |

京終駅付近の索道 | 索道終点 京終駅 | ||||

京終駅東に索道の駅があった。 写真:奈良史料保存館所蔵 |

写真提供:京終なんとかしよう会 |

写真提供:京終なんとかしよう会 |

||||

| 索道事務所建物跡(田原・天満) 昭和51年4月22日 写真:奈良史料保存館所蔵 | 平成30年 索道天満駅跡 | |||||

索道事務所跡_thumb.jpg) 左:倉庫、中央が駅事務所 手前の四角いコンクリートは索道のワイヤー線の張りを調整する装置 |

索道の支柱基礎跡 |

索道の支柱基礎跡  |

撮影:M.K. |

|||

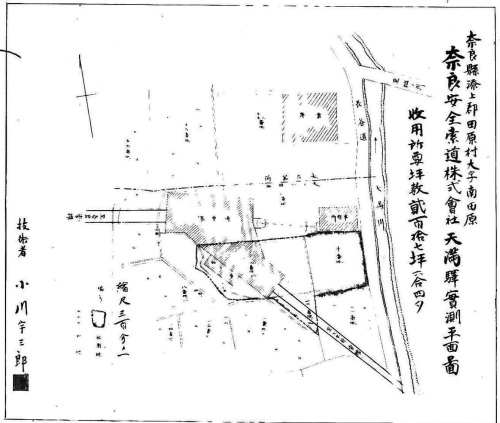

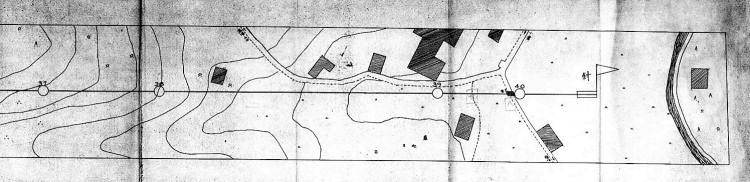

大正十一年奈良安全索道土地収用一件 土木課 奈良県立図書情報館所蔵 |

||||||

天満駅一般平面図 |

天満駅実測平面図  |

|||||

針方面 |

||||||

| 昭和25年1月15日 高野豆腐出し風景 (山添村豊原) 索道で送りだされた 豆腐出し作業は冬の寒い日に行われ、自然に豆腐を凍らせる。 高野豆腐の品質は、強く凍ることが大切。 天然凍豆腐:天保2年(1831)針ケ所村 小倉杉本武助氏が高野山より製法を伝授。小倉山を中心に栄えた。 最盛期は 大正7,8年ごろより昭和10年頃までで125工場に及んだ。 写真提供:大和高原民俗資料館 |

凍豆腐工場(杣ノ川 ) 写真:田原村史(昭和34年刊行) |

|||||

写真提供:大和高原民俗資料館 |

写真提供:大和高原民俗資料館 |

写真提供:大和高原民俗資料館 |

_thumb_1.jpg) |

|||

| (株)テイチクエンタテインメント 昭和6年2月 合資会社帝国蓄音機商会設立 本社工場:奈良市に 昭和9年 帝国蓄音器株式会社と変更 昭和11年 本社を奈良市肘塚町へ移転、工場も設備拡大 昭和18年 工場失火し全焼 昭和19年帝蓄工業株式会社に変更 昭和28年 テイチク株式会社に変更 平成11年 株式会社テイチクエンタテインメントに変更 平成11年 奈良事業部閉鎖 本社東京へ移転 現在 元興寺文化財研究所 写真協力:テイチクエンタテインメント 「レコードと共に五十年」昭和61年発刊 餅飯殿町で手広く時計や貴金属・電気製品などを扱っていた南口商会の社長さんのお兄さんで蚊帳の製造販売していた南口重太郎氏が創業者 「 奈良の昔話(その三)」増尾正子氏より |

||||||

昭和7年3月16日 テイチクレコード宣伝隊本社出動の全景 (左)_thumb1.jpg) |

昭和7年3月16日 テイチクレコード宣伝隊本社出動の全景 (右)_thumb1.jpg) |

|||||

| 昭和10年頃 奈良本社工場・プレス作業場  |

昭和40年11月 奈良本社工場を新築改装し近代設備をほこるレコード工場が完成  |

昭和54年頃 レコード並びにテープ工場から商品倉庫へのコンベアーシステムが完成した工場全景  |

昭和54年頃 全自動プレス機の導入が完了したレコード・プレス工場  |

|||

| 昭和61年頃 奈良本社工場全景  |

昭和61年頃 奈良本社工場屋上より若草山春日山を望む  |

昭和61年頃 奈良本社と京終駅付近 |

||||

| 京終(きょうばて) 福寺池 福寺池(現在の南京終町5丁目377番地付近) 昭和44年3月26日 水を抜いた後の福寺池の様子。 写真撮影:萩原正弘氏 (昭和45年に埋め立てられて、 住宅地や工場になっている) |

||||||

| 池の底から瓦や石仏、石塔が出てきた。 石仏はまとめて立てられているが、瓦は行基が建てた福寺のもので奈良時代の瓦だと最近(2016)判明した。 |

||||||

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

|||

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

|||

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

|||

_thumb.jpg) |

福寺池堤防の魚取道具入倉庫福寺池堤防の萩原魚取道具入れ倉庫_thumb.jpg) |

福寺池堤防の魚取道具入倉庫福寺池の魚倉庫_thumb.jpg) |

倉庫より東の樋の景色_thumb.jpg) |

|||

辰巳の樋樋_thumb.jpg) |

樋樋_thumb.jpg) |

福寺池西側より新池望む福寺池西側寄より新池を望む_thumb.jpg) |

新池の東側 新池の東側正面に岡崎宅_thumb.jpg) |

|||

| 福寺池水取入口 サイホン構造になっている。 福寺池水取入口サイホン_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

|||||

| 福寺池から出土した瓦 写真撮影:萩原正弘氏 | ||||||

| 左と右 白鳳時代(本薬師寺) 中央 奈良時代で福寺 左右白鳳中奈良_thumb.jpg) |

左 奈良時代で大安寺 右前 奈良時代で福寺 後方 室町時代 左前奈良 後ろ室町_thumb.jpg) |

奈良時代で福寺奈良_thumb.jpg) |

白鳳時代 本薬師寺_thumb.jpg) |

|||

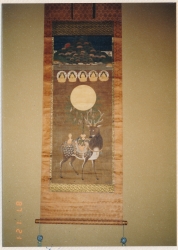

| 京終町 春日講 写真撮影:萩原正弘氏 春日講は奈良町周辺の正月行事で、持ち回りの当屋の家で春日社の春日曼荼羅などをお祀りし、町内そろって春日社に詣でる。 春日燈籠に元和三年(1617)京終町春日講の刻銘がある。京終町春日講は例年1月21日行われる。 |

||||||

京終町春日講日程  |

日程 12時30分 当屋宅に集合 床間飾り付け 2時 祝詞奉上 お祓い 玉串献上 御神酒 3時30分 春日大社 春日若宮 4時15分 直会殿 御神楽 お祓い 玉串献上 御神酒 5時 直会 |

春日鹿曼荼羅図 |

|

|||

京終町寄進春日燈籠 |

燈籠刻銘 元和二年丁巳三月吉日 春日社奉寄進為二世安楽也 京終町春日講中各々敬白 |

|

||||

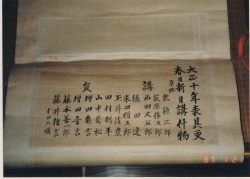

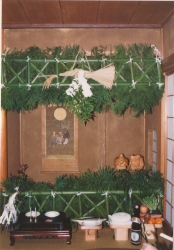

| 昭和58年1月21日 春日講 (当屋 増田家) | ||||||

床間飾り  |

床間飾り作業 竹2本 |

|

|

|||

杉葉を取り付け |

|

|

|

|||

しめ縄造り |

|

|

|

|||

|

|

床間飾り完成 |

||||

|

|

祝詞奉上 |

榊献上 |

|||

早川神官よりお祓いを受ける。 |

春日社へお参り 夫婦大国社参拝 |

京終寄進の春日燈籠  |

||||

| 昭和62年1月21日 春日講 ( 当屋 萩原家) | ||||||

床間飾り  |

春日鹿曼荼羅 |

|

|

|||

床間飾り付け作業 |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| 平成3年の春日講風景 | ||||||

|

|

|

|

|||

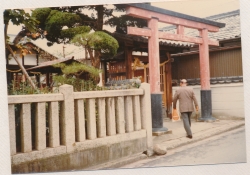

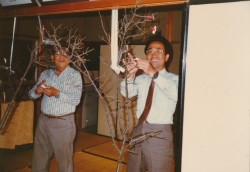

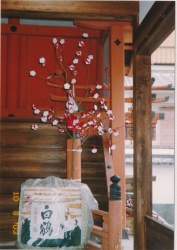

| 京終天神社 京終村当夜座講中 花切り行事 写真提供:萩原正弘氏 花切り行事は毎年10月行われる行事で、本殿左右に紙で作った梅の花(梅が枝)を飾る。秋祭りまで飾り供えられる。 赤、白の紙を梅花の形に切り取り花弁とし、本物の梅の枝に取り付けて飾った。 (ただし、生枝の入手が困難になってきたので平成15年から金属の枝となった) この日に、講元の引き継ぎも行われ、新たな講元家で1年間ご神体が祀られる。 京終天神社の由緒:本来飛鳥天神社と申し、国家鎮護の神、元興寺の守護神として鎮座ましましたのが、おこりです。元正天皇の御代、養老二年(718)8月に倭国高市郡眞神ケ原(今の明日香村)の飛鳥神社を平城の新都左京四条飛鳥の丘に奉祭し、国家鎮護の霊社とされました。その後応安2年(1369)北京終町に奉還された。文政9年(1826)春日神社の末社の旧殿の払い下げをえ、本殿とし文人「菅公さま」を祭神として合祀し「紅梅殿」と名を付した。 |

||||||

|

例年10月7日 花切り行事 日程 午後1時 天神社に集合 花切り作業 祝詞奉上 お祓い 玉串献上 本殿お供え物 午後3時 昨年の講元家へ 祝詞 お祓い 玉串献上 午後4時 御神体本年講元家へ 床の間飾り 祝詞奉上 お祓い 玉串献上 御神酒 午後5時 食事へ出発 |

昭和7年花切り行事 天満宮世話方 |

||||

| 昭和57年10月 当夜座 花切り祭 萩原家にて | ||||||

京終天神社 |

|

絹本著色 菅原道真像 |

||||

梅枝剪定  |

|

花びら作成 |

|

|||

|

花びら糊付け作業 |

|

花びら完成見本 |

|||

|

|

|

||||

昨年の梅枝取り外し |

早川神官 神事の用意  |

|

|

|||

満開の梅⚘完成 |

切り花 欄干に取り付け |

|

本殿にお供え物 |

|||

|

|

早川神官 祝詞奉上  |

|

|||

|

お祓い玉串献上 |

|

|

|||

昨年の講元宅へご神体お迎え  |

|

祝詞奉上 |

お祓い玉串献上 |

|||

|

ご神体白布にて 出発  |

今年の講元 萩原家へ |

|

|||

ご神体到着 |

|

|

祝詞奉上 玉串献上 |

|||

|

御神酒 |

食事へ |

||||

| 平成15年10月7日 本年より梅枝造花に 当夜座講 当番 萩原家 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

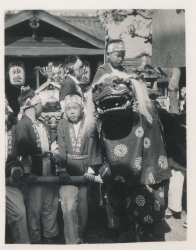

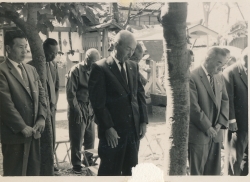

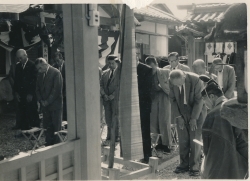

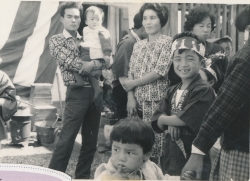

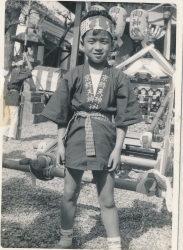

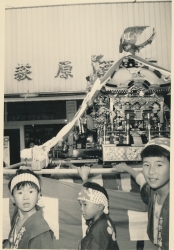

| 京終の祭り風景 | ||||||

御例祭役員一同_thumb.jpg) |

|

|||||

昭和30年10月13日  |

|

|

||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

昭和54年10月10日 |

|

昭和55年  |

昭和59年10月10日  |

|||

|

|

昭和57年  |

昭和57年 |

|||

昭和57年 |

昭和57年 |

昭和57年10月10日 道中休憩所 |

昭和57年10月10日 道中休憩所 |

|||

昭和57年10月10日 道中休憩所 |

||||||

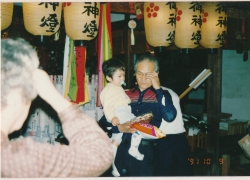

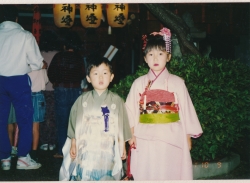

| 平成3年10月9日 宵宮祭り | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| 京終天神社 もともと、元興寺の鎮守で 「飛鳥神社」と呼ばれていた。平城遷都で 移転。1369年京終に遷座。 本殿は水谷神社の旧殿を移し菅原道真公を増祀。(1836) 「紅梅殿神社」とも言われた。 本殿に梅の花(てづくり)を飾る「花切りまつり」が10月に行われる。 今昔写真(今:2017年、昔:昭和28年ごろ) 昭和37年に建て替え。写真:萩原正弘氏 |

||||||

平成29年1月30日_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

平成29年1月30日_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

|||

平成29年1月30日_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

平成29年1月30日_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb1.jpg) |

|||

平成29年1月30日_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

平成29年1月30日_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

|||

平成29年1月30日_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

昭和28年頃_thumb.jpg) |

|||

|

||||||