| 上北山村 | ||||||

| 奈良県吉野郡上北山村小橡 瀧川寺 明治40(1907)年~大正7(1918)年 写真提供:成瀬匤章様 |

||||||

№315 北山宮恩霊廟 |

№316 大和吉野郡上北山村瀧川寺祝落成式全光景 |

№317 南帝山瀧川寺の景 |

№318 南帝山瀧川寺全景 |

|||

| №319 瀧川寺本尊 |

1392年の南北朝合一のあと、禁闕(きんけつ)の変後、南朝の系譜を引く北山の宮(後亀山天皇玄孫)が本村小橡の瀧川寺に神器を持って潜匿されました。ところが1457年12月2日、宮は主家を再興しようとしていた赤松家遺臣によって殺害されました。これを知った村人たちは、神器と御首を奪い返し、瀧川寺に手厚く埋葬しました。この事件は「長禄の変」と呼ばれます。宮のお墓は今日でも寺内にあり、又御霊は北山の宮に祀られ、御南朝哀史の君として崇められています。 上北山村観光サイト 「上北山村の歴史」より |

|||||

| 吉野郡上北山村小 「我家の林相」 (岩武山) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匤章様 5年生から100年生の杉や檜の成長の様子が記録されているなど、森林管理や林業教育の面でも貴重な資料 |

||||||

「我家の林相」表面_thumb.jpg) №765 畳紙(№759~764)「我家の林相」表面 |

_thumb.jpg) №759 杉五年生下刈 (岩武山) |

_thumb.jpg) №760 杉貮拾年生 (岩武山) |

_thumb.jpg) №761 杉八拾年生 (岩武山) |

|||

_thumb.jpg) №762 檜百年生 (岩武山) |

_thumb.jpg) №763 高野槇天然林 (岩武山) |

_thumb.jpg) №764 高野槇天然林 (岩武山) |

「我家の林相」(裏面)_thumb.jpg) №765 畳紙(№759~764)「我家の林相」(裏面) |

|||

| 「北山宮の撓」 大正9(1920)年6月15日~昭和8(1933)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3774 畳紙(№3770~3773)「北山宮の撓」「北山宮の撓」_thumb.jpg) |

№3774裏面 |

№3774裏面 |

№3771 北山宮御座所瀧川寺 北山宮御遺品 |

|||

№3772 北山宮御靈廟 |

№3773 北山宮御墓 |

№3770~3773宛名面 |

||||

|

「北山宮の撓」の裏面 北山宮御由緒 北山宮は、後亀山院天皇の御曾孫尊秀王の御子にまします嘉吉三年九月父王比叡山に薨じ給いし後、遺臣等神壐(しんじ)を御子に奉り吉野の奥北山の荘(吉野郡上北山村大字小橡))に擁護す。

|

||||||

| 北山宮(神社) | ||||||

| 昭和7年8月 北山宮(神社) 吉野郡上北山村小橡 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-71」上北山村教育委員会 写真提供:奥村耕造氏 _thumb.jpg) |

北山宮(きたやまぐう)は、上北山村小橡(ことち)の大台ケ原を源流とする小橡川の左岸に鎮座します。 北山宮は後亀山院天皇の御曾孫尊秀王の御子にまします。 嘉吉の変(1441)御神霊を奉しこの地に潜んでいたが赤松家の浪士に襲われる(長禄元年1457)。 当時北山の宮に奉仕せる遺臣・卿民がここに社を建て氏神と崇め奉った。 明治26年北山神社と改まり昭和31年「北山宮」と改めた。 |

|||||

| 大正初期の呉服商人 『西原校百年史』より 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-43」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

大正期になると、行商人も勢いを競って村に出入りした 全国に旺盛な「富山売薬」も明治代から北山方面に根を下ろしていた。 高取町の「大和売薬」 上市から「タンス店」 大正3.4年から、田原本から「呉服商」 尾鷲から「鮮魚商」「食料・酒類」 まで進出してきた。 |

|||||

| 大正11年の運動会。パン喰い競争のような競技に見える 『西原校百年史』 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-8」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

白川又山開発や白川又水力電気開発の従業員の子弟や転入してきた商人たちの子弟が転入。 大正11年4月 河合尋常小学校に高等科が併設され「河合尋常高等小学校」と改名された。小学校で前代未聞の142名。教員は大正11年3名、12年4名。 3学年1学級から2学年1学級へ。 大正12年十津川村から優秀な先生を迎えた。運動会で男子は障害物競争、騎馬戦など。女子はアレー早渡し競争、提灯競争、ダンス。半紙に赤丸・竹の竿の日の丸作り。 |

|||||

| 景徳寺 1月8日 八日薬師の弓引き行事 奈良県指定無形民俗文化財(平成14年(2002)指定) 日本遺産 |

||||||

| 大正時代(年代不詳) 建て替え前の景徳寺の写真。 上には古い薬師さんも見える。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-69上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

薬師堂 安政元年(1853)頃建設。 |

|||||

| 大正11年 景徳寺改修の際の上棟式 大正11年より大改修に着工 1月11日庫院上棟式、12月5日山門上棟式、 大正15年1月25日本堂改築落成・入仏式。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-62」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

景徳寺、建て替えの際の写真。 子ども、大人、大工さん、お坊さんなど、たくさんの人が写っている。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-23」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 八日薬師の弓引き祭り 河合・景徳寺で毎年1月8日実施。 平成14年(2002)奈良県指定無形民俗文化財に指定された。 暗いうちから北山川に入り、水垢離(みずごり)で精進潔斎をすませた射手が、無病息災を祈願して厳格な作法により弓引きを行う。 |

||||||

| 大和大臺ヶ原山 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3476 五色温泉附近の溪谷(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

№3477 吉野川上流不動瀧(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

№3478 螺貝淵の絶景(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

№3479 西の瀧(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

|||

№3480 中の瀧(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

№3481 高倉の瀧(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

№3482 名古屋谷開祖元行塲附近(大和大臺ヶ原山) |

№3483 神習教直轄福壽大臺教會本部(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

|||

№3484 教會附近より大峯連峯を望む(大和大臺ヶ原山)_thumb.jpg) |

№3485 大臺ヶ原山日出岳ヨリ太平洋ヲ望ム朝景 |

№3476~3485 宛名面 |

||||

| 「国立公園 大台ケ原」 昭和30(1955)年~41(1966)年7月 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3782 畳紙(№3775~3781)「国立公園 大台ケ原」「国立公園 大台ケ原」_thumb.jpg) |

№3782 裏面 |

№3775 神武天皇銅像 |

№3775宛名面 |

|||

№3776 大蛇嵓より大峯山脈を望む |

№3776宛名面 |

№3777 大蛇嵓・シャクナゲの花 |

№3777宛名面 |

|||

№3778 秀が岳の御来光 |

№3778宛名面 |

№3779 正木が原頂上 |

№3779宛名面 |

|||

№3780 山の家 |

№3780宛名面 |

№3781 山の家より西方を望む |

№3781宛名面 |

|||

| 大臺原山正木ヶ原 明治40(1907)年~大正3(1914)年8月26日 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

大台原山 大阪毎日新聞社 山岳飛行寫眞 昭和4(1929)年8月 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

|||||

№3783 大臺原山正木ヶ原 |

№3783宛名面 |

№3953 大台原山 大阪毎日新聞社 山岳飛行寫眞 |

№3953裏面 |

|||

| 索道 上北山村に索道ができたのは、明治39年、東ノ川 出口~又口が初めて。 続いて、尾鷲へ延長された。尾鷲索道:単式制。 そして大正7年、白川又開発により、白川又一号、河合間が開通。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-22」上北山村教育委員会 |

||||||

| (8)北山索道株式会社 一般貨物運搬 大正8年4月30日認可 三重県北牟婁郡尾鷲町大字中井浦字板橋~吉野郡上北山村大字河合 図および資料:「日本近代の架空索道」(株)コロナ社 斎藤達男氏著(昭和60年8月20日発行)より |

||||||

| (8)北山索道株式会社 奈良県「架空鉄索道台帳」刊行大正15年 奈良県立図書情報館蔵 |

||||||

| 明治末から上北山村河合から尾鷲へ架空索道で材木を運んだ。 (以前は筏と馬により110km先の新宮に送っていた) 大正7年8月北山索道(株)設立。線路長18.7km。玉村式単線自動循環式。 5区間の線路を接続し停留所6カ所(河合、風折、平谷,古和谷、京良谷、何枚田)。支柱数合計125基。搬器最大500台。貨物は丸太、角材、板、薪炭など。 昭和37年ごろ廃止された。 |

図4・5 北山索道 明治44年測図 昭和6年要部修正図より4.5北山索道_thumb.jpg) |

|||||

図4・6 北山索道拡幅支柱4.6北山索道拡幅支柱_thumb.jpg) |

図4・7 北山索道傾斜支柱4.7北山索道傾斜支柱_thumb.jpg) |

|||||

| 北山索道 白川又索道に続いて北山索道が開通(大正8年)。 開通式は尾鷲で行われて河合ではただ初荷が送られて行く程度だった。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』」上北山村教育委員会 |

||||||

| 空中を行くハンキと支柱 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-32」上北山村教育委員会 写真提供:倉谷淳氏 _thumb.jpg) |

索道場まで製材した木材を運ぶトロッコレール。 映像には犬が引いているようすが映っている。 「昭和3年の記録」オリジナル映像より 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-37」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 上北山村から尾鷲まで索道で運ばれる木材。 このころ、尾鷲と上北山村の関わりは深かった。 林産加工品の移送は主体であったが、復便に食料品などの移入は一挙に上北山の消費生活水準を高めた。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-46」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

||||||

| 三国木材と北山索道 参考資料;絵はがき提供:日本の廃道 80号 「セピア色のポートレート」より 絵葉書:奈良県立図書情報館所蔵(永冨 譲氏提供) |

||||||

| 三国木材と北山索道 (1) 絵葉書封筒 _thumb.jpg) |

三国木材と北山索道 (2) (上)北山索道株式会社 索道河合、風折間線のうち河合より来る搬車風折駅に入らんとする景 (下)三国木材株式会社経営 白川又山単線式索道製材運搬の景 _thumb.jpg) |

|||||

| 三国木材と北山索道 (12) 北山索道開通式場に於ける群衆(大正8年認可) 右方の建物は式場 左方余興場 上方の群衆は芸妓 手踊場下方の群衆は相撲を見つつあり 白川又索道に続いて北山索道が開通(大正8年)。 開通式は尾鷲で行われて河合ではただ初荷が送られて行く程度だった。 _thumb.jpg) |

三国木材と北山索道 (10) 北山索道株式会社京良谷付近第24号友柱高さ88尺(約27m)より第25号友柱を望む光景 _thumb.jpg) |

|||||

| 三国木材と北山索道 (9) 三国木材株式会社と北山索道株式会社の線路接続駅河合停車場貨物堆積の光景 _thumb.jpg) |

三国木材と北山索道 (11) 其の一(右)其の二(左) 三国木材株式会社尾鷲林業場海岸倉庫より製材船積の光景 _thumb.jpg) |

|||||

| (13)高木道之助 白川又索道 奈良県吉野郡上北山村字白川又~吉野郡上北山村大字河合 許可 大正8年5月19日 木材運搬 |

||||||

| ペルトン水車 蒸気機関(30馬力)約4.7km 白川又索道は北山索道の終点上北山河合から西へ伸びていた索道で、大峰山脈の麓で伐採・製板した木材を北山索道に送っていた。どちらも尾鷲の高木道之助が計画。北山索道は株式会社でスタート、白川又索道は私企業。大正8年8月尾鷲市高木氏白川又原生林の伐採を始め北山索道を開設。木材工場が数カ所にあった。 |

||||||

| 「河合繁昌記」によると、 大正6年、河合区有白川又山自然林を広範囲にわたって、尾鷲町三国木材(株)(社長:高木道之助)に金55万円で売却。 三国木材(株)はさっそく、伐採、搬出、加工、輸送の総合体制を整え、第一号から第四号の四つの工場を開設し、各工場間を軌道および”かりかわ”で結び付け第一工場に集結して、ここから索道によって、河合へ尾鷲へと本格的輸送をはじめた。1号工場:「ふじの床」、2号:「火吹谷(ひふきだに)」、3号:中の又の「あの谷」、4号:「水晶谷」 白川又山へは遠隔の地から多数入山していた。大正9年8月には鹿児島県田布施から製材業者と作業員、山梨県下山から木挽き、大正10年静岡県下川根、。徳島、岐阜などから出材関係者など入山。 河合駅となる索道場が高木氏自身による白川又索道と、別に株式組織による北山索道の総合施設として出来上がる。 上北山村に索道が出現したのは明治39年、東ノ川出合から又口までが始めてで、続いて尾鷲へ延長されたと「上北山村誌」に見られる。これは単式制の尾鷲索道である。白川又索道では林産物の輸送が本業である反面、復便を利用して多量の食料品が送られた。尾鷲から米やら新鮮な魚介類を河合中継で直送した。 |

||||||

| (13)高木 白川又索道 奈良県「架空鉄索道台帳」刊行大正15年 奈良県立図書情報館蔵  |

||||||

| 白川又索道 白川又索道の参考資料:写真および地図を「日本の廃道85号」 絵はがき「三国木材と北山索道」社長高木道之助より 絵葉書 「三国木材と北山索道 」 社長 高木道之助 所蔵:奈良県立図書情報館(提供:永冨譲氏) |

||||||

| 三国木材と北山索道 (1) 絵葉書封筒 _thumb.jpg) |

三国木材と北山索道 (2) (上)北山索道株式会社 索道河合、風折間線のうち河合より来る搬車風折駅に入らんとする景 (下)三国木材株式会社経営 白川又山単線式索道製材運搬の景 _thumb.jpg) |

|||||

| 三国木材と北山索道 (3) 三国木材株式会社 白川又山索道の内白川又停車場の光景 _thumb.jpg) |

三国木材と北山索道 (4) 三国木材株式会社白川又山 (左前) 第一号工場内竪鋸製板の光景 (右後) 第1号工場内丸鋸製板の光景 _thumb.jpg) |

|||||

| 三国木材と北山索道 (5) 三国木材株式会社経営 白川又山自動索道木材運搬の景 _thumb.jpg) |

三国木材と北山索道 (6) 三国木材株式会社 白川又山製材所第3号工場製材軌道運搬の景 (工場間を搬送するトロッコ) _thumb.jpg) |

|||||

| 三国木材と北山索道 (7) 三国木材株式会社 白川又索道中カーブ施設の支柱 (日本に於いて初めて試設したるもの)) _thumb.jpg) |

三国木材と北山索道 (8) 三国木材株式会社経営白川又山の内剣又及び中之又より明星岳佛教岳に至る区域内之林相 _thumb.jpg) |

|||||

| 三国木材と北山索道 (9) 三国木材株式会社と北山索道株式会社の線路接続駅河合停車場貨物堆積の光景 _thumb.jpg) |

絵葉書 「三国木材と北山索道」 の宛名面 (葉書書式から大正7年から昭和8年発行) _thumb.jpg) |

|||||

| 白川又索道の参考資料:写真および地図を「日本の廃道85号」より転用 (提供:永冨譲氏) | ||||||

| |

||||||

| 昭和元年頃 ラジオを聞く人たち 『西原校百年史』 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-27」上北山村教育委員会 |

||||||

_thumb.jpg) |

大正14年81925)3月日本初のラジオ放送 大正14年は都会ではラジオが普及しはじめた。 ラジオ機器の取り付けにより電波分布調査のため県下の研究実験が行われ吉野山地では河合校が選ばれた。 薬師堂に高くアンテナを張り、校長住宅屋内で機器を取り付け聴取。上北山でのラジオのはじまり。 大正15年、河合でラジオは2、3台。かさ高い受信機の上にラッパをとりつけ、アンテナ線は家の上の山からひく。 |

|||||

| 北山川 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』」上北山村教育委員会 |

||||||

| 昭和初めごろ 北山川と筏。 奥に薬師堂の屋根も見える。子供たちは川で自由に遊んでいたのだろう。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-19」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

筏流しのようす 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-50」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 筏流しの堰 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-57」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

||||||

| 昭和初期 定期バス開通 (北山自動車株式会社) 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』」上北山村教育委員会 |

||||||

| 定期バスの開通式(河合において) 車体のナンバーを見ると、昭和3年に開通した北山自動車株式会社のビュイックのようである。この北山自動車は定期運行をしていたようなので、定期バスと呼ばれていたのか? 『西原校百年史』 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-37」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

今西茶屋を走るバス (昭和の初め) 北山自動車株式会社の運行も「起点を河合とし、上は本村今西茶屋、下は小口までを終点とし、道路の開発するにつれ、川上村より来れる自動車と五卿村より来れるものとに連絡し、旅客の便大いに開け」と北山村村誌(昭和18年)に書かれている。 『西原校百年史』 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-37」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 吉野方面に出るのには伯母峰峠(991m)と五社峠を越えなけてばならなかった。 大正12年は自動車は泊まで、大正13年は自動車は六田から井戸(川上村)終着 |

||||||

35㎜フィルム映像 『昭和3年の記録』上北山村所蔵 35㎜フィルム映像 『昭和3年の記録』上北山村所蔵奈良フィルムアーカイブ及び株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスの協力得て調査 昭和54年(1979)に発見された35ミリフィルムを村教委が昨年(2024)4Kデジタル化。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』」上北山村教育委員会 |

||||||

| 昭和3年の河合商店街のようす。 自転車で河合の商店街を走るようす 電柱が並んでいるようすが分かる。碍子も確認できる。 大正期に入り白川又山の林業と発電事業で村は活況期に。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-37」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

索道場まで製材した木材を運ぶトロッコレール。 映像には犬が引いているようすが映っている。 「昭和3年の記録」オリジナル映像より 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-37」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 昭和3年の子どもたち 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-44」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

河合療院 大正10年に完成 木造二階建て洋館式 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-65」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 北山橋の変遷 つり橋が大正9年秋に老朽化して倒壊した。 大正10年2月北山橋完成 昭和11年5月コンクリート橋渡橋式 昭和42年 池原ダム建設のためかさ上げ工事 |

||||||

| 奥に見える北山橋 大正10年2月北山橋完成 小橡方面への交流が活況に。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-63」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

北山橋を渡る自転車 大正10年2月北山橋完成 両側の手すりにX字の筋交い木の列。 2本の鉄材バラ線は大妙寺上岩山と対岸に渡した吊り橋。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-63」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 商店街整う 大正13年頃、料理旅館「後岡旅館」誕生。のちの富喜屋旅館 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-36」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

岡旅館。のちの大台荘 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-36」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| マツハラ薬局 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-37」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

上西裁縫店 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-38」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 山口理髪店 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-38」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

昭和の始めにあった杉本製菓舗 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-39」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 福山旅館。上の方にタバコの看板が見える。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-41」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

更谷新聞舗 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-41」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 自動車の初登場(「令和復刻版『河合繁昌記』2-73)の記事より 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-73」上北山村教育委員会 大正11年10月5日夜。突如、北の方から異様な響音し静閑の河合に現れたのは1台の自動車。北山路に自動車が入り込むとは思ってもいなかった。 乗客2名と運転手1名が下車して宿に宿泊。上北山村へ初登場の自動車で大和高田のタクシーであった。この乗客は河合校への転任の先生だった。 |

||||||

| 険しい道を走る自動車。昭和3年に開業した株式会社北山自動車 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-73」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より 。 _thumb.jpg) |

昭和3年に開業した株式会社北山自動車のビュイック。 女性が後部座席に乗っている。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-75」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb_1.jpg) |

|||||

| 新築の上北山村役場。噴水のようなものが見える。 大正14年7月1日庁舎新装。 内外共に洋風造りで外装は鉄筋コンクリート造り 階上は議事堂、控室。階下は事務室、村長室、倉庫など。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-13」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

福山旅館の二階廊下を歩く女性 昭和3年夏 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-41」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 新しい消防ポンプを引いて走る河合消防団 フイルムには、中心街の飲食店風景が描写され、当時新たに設置された消防ポンプを活用しての防火訓練に消防組合の大活躍シーン 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-13」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb_1.jpg) |

楽しそうにビールを飲む人々。 「旅人屋」という看板がかかっている 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-48」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 薬屋 マツハラ 村ではたった一つの薬屋さん 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-64」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb_1.jpg) |

||||||

| 北山自動車開通 昭和2年春休み。帰校途上新茶屋の手前あたりを歩行中、突然幌型自動車が来て、車内からスコップやツルハシを出し山際の土石を切取、道路拡幅の作業を開始した。いよいよ自動車開通の日への期待がもたれた。 昭和2年5月北山自動車株式会社創立。新式ビュイック(Buick)購入3台。起点は河合とし、上は今西茶屋、下は小口を終点とした。 道路開発するにつれて川上村より来れる自動車と、五卿村より来れる自動車と連絡。 昭和6年6月業績不振で解散。宇陀郡松山町郡司自動車商会へ譲渡。 昭和14年10月大軌自動車と合併、吉野宇陀交通株式会社として発足。 |

||||||

| 北山自動車株式会社 映像のコマをつなげたもの 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-70」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

アメリカの高級車 ビュイック (Buick) (奈633,奈634,奈681) 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-70」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 興味津々に自動車を見つめる子供達 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-73」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

土埃をあげて商店街を走り抜けて行く自動車 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-75」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 登山者の往交 大正初期にすでに”吉野群山”、”大和アルプス”とよばれ修験道、学術研修のほかに一般登山の道も開けていた。 大正4年7月下旬から、地元発起のもとに吉野群峰踏破団奈良班の壮挙となった。 |

||||||

| 昭和3年8月20日 大台ケ原開山40年記念式典に参加する人びと 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-83」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

昭和3年、不動返し。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-86」上北山村教育委員会 「昭和3年の記録」オリジナル映像より _thumb.jpg) |

|||||

| 河合八阪神社の遷宮祭 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』」上北山村教育委員会 |

||||||

| 昭和の遷宮祭の際の白川船曳船。 『河合八坂神社遷宮 白川船曳船長 上平三代吉氏』(白川) 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-14」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

河合八坂神社遷宮祭(年代不詳) この北山橋は昭和11年5月に建設したもの 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-13」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 大正10年、河合・八阪神社の遷宮祭で河合の楽団が登場 写真は 楽団そよかぜ。西原地区にあった楽団。 戦後、学校の先生の勧めで青年たちが集まった 『西原校百年史』より 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』2-11」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

大正10年、河合・八阪神社の遷宮祭の奉納で始まった 演芸「チャンコロリン」 写真は昭和50年代。 白川・春まつり演芸会で披露された「チャンコロリン」 当時の「チャンコロリン」をもとに10のパターンを白川婦人会全員で演じた舞台。客席では笑いがあふれ、子どもから大人までおおいに盛り上がった。(白川) 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-15」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 上北山村の 学校 | ||||||

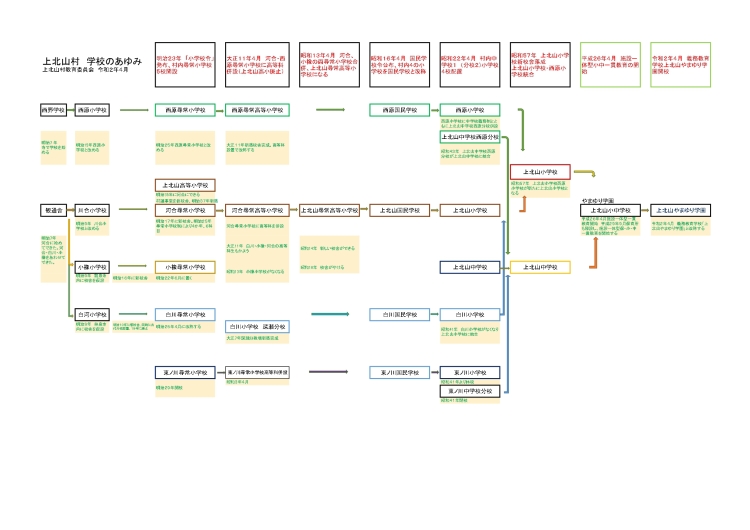

義務教育学校 「上北山村立上北山やまゆり学園」 令和2年4月7日開校 平成26年度には、施設一体型小中一貫教育として「やまゆり学園」上北山小中学校をスタートさせました。 平成29年度には、保育所を併設し、保・小・中の一貫性のある教育に取り組んできました。「学校教育法の一 部が改正され、小学校・中学校に加え義務教育学校が新たな校種」として位置付けられました。これを受け本村 では、継続し実施してきた、小中一貫教育校を4月より新たに義務教育学校として開校しましました。 「上北山村立北山やまゆり学園」 ホームページより |

||||||

| 昭和41年池原ダムに沈む前の白川小学校 | 上北山中学校 | |||||

| 昭和41年池原ダムに沈む前の白川小学校 白川小学校:明治9年林泉寺内に校舎を仮設、10年に新校舎。 明治25年白川尋常小学校に改称 白川国民学校、白川小学校へ 昭和41年 白川小学校がなくなり上北山小学校に統合 平成26年、上北山村立やまゆり学園「やまゆり保育園・上北山小中学校」開校 ・施設一体型保・小・中・一貫 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-74」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

正面に旧中学校校舎が写っている。右側には薬師堂も見える。 (年代不明) 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-75」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 西原小学校 1982年上北山小学校へ統合 | ||||||

| 1983年撮影 休校翌年、休校中に開かれた西原区民運動会会場に 写真撮影:西田博嘉氏 |

||||||

_thumb.jpg) |

|

|||||

| 東ノ川小中学校 1969年休校、1998年閉校 写真撮影:西田博嘉氏 | ||||||

|

|

|

||||

| 上北山村学校のあゆみ 上北山無r教育委員会 令和2年4月作成  |

||||||

| 昭和33年 大台ケ原 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』」上北山村教育委員会 |

||||||

| 昭和33年、登山を楽しむ人々 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-87」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

昭和33年、日出岳より熊野灘の遠望 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-89」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 昭和33年 大台ケ原 大蛇嵓より 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-89」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

||||||

| 昭和34年9月5日 オオヒヂ山神 松兵衛命祭典 (オオヒヂ:辻堂線辺りの場所)山の神のお祭り 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-57」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

||||||

| 昭和34年9月26日 伊勢湾台風 昭和34年台風第15号。9月26日に潮岬に上陸。紀伊半島から東海地方を中心に全国にわたって甚大な被害をもたらした。 伊勢湾沿岸の愛知県と三重県が特に被害が大きかった。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』」上北山村教育委員会 |

||||||

| 昭和34年9月26日 伊勢湾台風。 水浸しになった商店街 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-61」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

昭和34年9月26日 伊勢湾台風。 役場下も谷洪水で土砂が押し寄せた。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-62」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 昭和34年9月26日 伊勢湾台風。 郵便局前のようす 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-62」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

伊勢湾台風で河合の自治会の倉庫が流された。河合の景徳寺から下は、お寺の階段の下からは つかってたから、相当流れた。自衛隊のヘリコプターが救援物資運んで、今のとちのきセンターの運動場に来た。 | |||||

| 昭和40年代と思われる写真 子供たちが川で遊んでいる。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』1-56」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

||||||

| 昭和41年10月29日 旧郵便局及び河合駐在所 この建物左手前は「河合郵便局」といわれ、通信、貯金事務を行ていたが のちに上北山郵便局」と昇格改名。 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-50」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

昭和41年10月29日 下前橋より上を望む 昭和41年、池原ダムによる河合地区かさ上げ工事の頃の写真。 バス停は「局前」と書かれている。 右側手前の建物が駐在所で、奥が郵便局の建物 写真提供:「令和復刻版『河合繁昌記』3-59」上北山村教育委員会 _thumb.jpg) |

|||||

| 上北山 ゴヨウツツジ 奥駆道 平成26年(2014)6月1日 山本公弘氏撮影 |

||||||

ピンクのゴヨウツツジ |

白のゴヨウツツジ |

|||||

| 上北山村 国道309号(行者還林道) ・ナメゴ谷 山本公弘氏撮影 | ||||||

| 紅葉と朝露 平成29年(2017)10月18日 山本公弘氏撮影  |

山の紅葉 平成27年(2015)11月10日 山本公弘氏撮影  |

|||||

| 山桜 平成25年(2013)4月12日 山本公弘氏撮影  |

山桜 ナメゴ谷 平成25年(2013)4月20日 山本公弘氏撮影  |

|||||

| 上北山小橡 くらがり又谷の滝 山本公弘氏撮影 | ||||||

| くらがり又谷の滝 平成27年(2015)7月24日  |

||||||

| 下北山村 | ||||||

| 下北山村 池郷 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匤章様 |

||||||

№766 大和国吉野郡池郷山本谷軌道四楷之景 笹川商店林業部 |

№766-767大和国吉野郡池郷山 2枚セット |

№767 大和国吉野郡池郷山並川中土場ノ一 笹川商店林業部 |

_thumb.jpg) №767 大和国吉野郡池郷山並川中土場ノ一(宛名面) |

|||

| 下北山村大字池峯 池神社 明治39(1906)年~大正13(1925)年 写真提供:成瀬匤章様 |

||||||

№2019郷社池神社 奈良縣吉野郡下北山村大字池峯鎮座 |

_thumb.jpg) №2020池神社本殿及拝殿(奈良縣吉野郡下北山村大字池峯) |

_thumb.jpg) №2021池神社境外神苑ノ櫻ト忠魂碑(奈良縣吉野郡下北山村大字池峯) |

_thumb.jpg) №2022池神社神木杉目通一丈七尺五寸(奈良縣吉野郡下北山村大字池峯) |

|||

神社ヨリ辻堂ヲ望ム(奈良縣吉野郡下北山村大字池峯)_thumb.jpg) №2023池神社神湖(其一)神社ヨリ辻堂ヲ望ム(奈良縣吉野郡下北山村大字池峯) |

辻堂ヨリ神社ヲ望ム(奈良縣吉野郡下北山村大字池峯)_thumb.jpg) №2024池神社神湖(其二)辻堂ヨリ神社ヲ望ム(奈良縣吉野郡下北山村大字池峯) |

「郷社 池神社繪はがき」_thumb.jpg) №2025畳紙(No.2019~2024)「郷社 池神社繪はがき」 |

||||

| 下北山村の風景 | ||||||

| 幻の奇岩 石ヤ塔 平成30年(2018)6月15日 山本公弘氏撮影  |

池の平公園 平成31年(2019)3月29日 山本公弘氏撮影  |

|||||

| 吉野郡下北山村の小学校 | ||||||

| 池原小学校 1989年統合により下北山小学校へ 写真撮影:西田博嘉氏 _thumb1.jpg) |

|

|||||

|

||||||