| 東吉野村 | ||||||

| 東吉野村 高見山からの富士山 写真撮影:木村守男氏 高見山:標高1249m、高見山から富士山まで約260km離れている。 |

||||||

| 平成16年(2004)2月24日 東吉野村 高見山から 奇跡!!白昼 白雪に輝く富士山 35㎜版カラーリバーサルフイルム 300mmレンズ 撮影:木村守男氏  |

平成20年(2008)7月28日 東吉野村 高見山からの富士山 撮影:木村守男氏  |

|||||

| 高見山 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

| №1585 高見山神武帝の古蹟國見岩 大正7(1918)年~昭和8(1933)年  |

№1585~1592宛名面 大正7(1918)年~昭和8(1933)年  |

№1586 高見山の原生林 (拓楠多く花時頗る美觀なり) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 _thumb.jpg) |

№1587 高見山原生林霧氷の美觀(其一) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 _thumb.jpg) |

|||

| №1588 高見山原生林霧氷の美觀(其二) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 _thumb.jpg) |

№1589 高見村有林と故岩井村長記念碑 大正7(1918)年~昭和8(1933)年  |

№1590 高見山スキー塲より山頂を望む 大正7(1918)年~昭和8(1933)年  |

№1591 高見山スキー塲五郎宗岩(一名ゆるき石) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 _thumb.jpg) |

|||

| №1592 投石の瀑(高見村大字瀧野にあり) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 _thumb.jpg) |

_thumb_5.jpg) №949 高見山原生林霧氷の美觀 (其一) 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 |

|||||

| 高見山 大正13(1924)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

№1111 高見山神武帝の古蹟國見岩 大正13(1924)年~昭和8(1933)年 |

№154 高見山神武帝の古蹟國見岩 |

№155 高見山頂 高角(たかすみ)神社 |

_thumb_5.jpg) №156 高見山の原生林 (拓楠多く花時頗る美觀なり) |

|||

_thumb_5.jpg) №157 高見山原生林霧氷の美觀 (其二) |

№158 高見村有林と 故岩井村長記念碑 |

_thumb_5.jpg) №159 天誅組義士の墓 其二 (高見村大字鷲家にあり) |

№160 木津隧道より高見山遠望 |

|||

| 東吉野村 高見山 山本公弘氏撮影 | ||||||

| 霧氷1 平成22年(2010)12月17日  |

霧氷2 平成22年(2010)12月17日  |

霧氷3 平成22年(2010)12月17日  |

霧氷4 平成27年(2015)1月14日  |

|||

| 霧氷5 平成27年(2015)1月14日  |

霧氷6 平成27年(2015)1月14日  |

霧氷7 平成28年(2016)11月10日  |

霧氷8 平成28年(2016)11月10日  |

|||

| 霧氷9 平成28年(2016)11月10日 |

霧氷10 平成31年(2019)2月15日  |

|||||

| 東吉野村 明神平 山本公弘氏撮影 | ||||||

| 春の目覚め 東吉野村 明神平登山道 平成26年(2014) 5月23日  |

霧の登山道 東吉野村 明神平登山道 平成26年(2014) 5月23日  |

霧氷 東吉野村明神平 平成28年(2016)12月6日  |

霧氷の林1 東吉野村明神平 平成28年(2016)3月12日  |

|||

| 霧氷の林2 東吉野村明神平 平成28年(2016)12月17日  |

明神平登山口の川 平成25年(2013)3月3日  |

|||||

| 東吉野 小川幼小中合同運動会 昭和33年(1958) 写真提供:山本公弘氏 | ||||||

小川幼小中合同運動会1 |

小川幼小中合同運動会2 |

小川幼小中合同運動会3 |

小川幼小中合同運動会4 |

|||

| 村の中心部 小川地区 令和4年(2022)4月1日 山本公弘氏撮影 _2022年_thumb.jpg) |

||||||

| 官幣大社丹生川上神社中社 大正4年(1915年)に森口奈良吉が『丹生川上神社考』を著し、明治以降郷社に列していた当神社が式内丹生川上神社であることを考証し、、同11年に社名を「蟻通神社」から「丹生川上神社」に改称、上下2社に対して「中社」を称するとともに、3社を合わせて「官幣大社丹生川上神社」として社務所が置かれるなど、当神社がその中心に位置づけられた。 |

||||||

| 「奈良縣吉野郡小川村鎮座 官幣大社丹生川上神社中社 繪葉書 奉納者 森口奈良吉 上西多藏」 大正11(1922)年10月16日 写真提供:成瀬匡章様 |

||||||

№1913 畳紙(№1904~1912)「奈良縣吉野郡小川村鎮座 官幣大社丹生川上神社中社 繪葉書 奉納者 森口奈良吉 上西多藏」「奈良縣吉野郡小川村鎮座 官幣大社丹生川上神社中社 繪葉書 奉納者 森口奈良吉 上西多藏」_thumb.jpg) |

№1904 官幣大社 丹生川上神社本殿[奈良縣吉野郡小川村] |

№1904~1912宛名面 |

№1905 官幣大社 丹生川上神社の棟札[奈良縣吉野郡小川村] |

|||

№1906 官幣大社 丹生川上神社西限板波瀧[奈良縣吉野郡小川村] |

№1907 官幣大社 丹生川上神社境内丹生瀧[奈良縣吉野郡小川村] |

№1908 官幣大社 丹生川上神社境内[奈良縣吉野郡小川村] |

№1909 官幣大社 丹生川上神社の石燈[奈良縣吉野郡小川村] |

|||

№1910 大和國宇陀郡田地帳 [官幣大社春日神社藏] |

№1911 蟻通神社御神像 奈良縣吉野郡小川村 |

№1912 丹生川上神社の四至 |

||||

| 奈良県吉野郡東吉野村小川村 丹生川上神社中社 大正13(1924)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 | ||||||

№168 官幣大社丹生川上神社中社境内全景 |

_thumb_5.jpg) №169 官幣大社 丹生川上神社本殿 (奈良縣吉野郡小川村) |

№170 本社と摂社丹生神社を連絡する蟻通橋 |

_thumb_5.jpg) №171 官幣大社 丹生川上神社境内丹生瀧 (奈良縣吉野郡小川村) |

|||

_thumb_5.jpg) №172 官幣大社 丹生川上神社の石燈 (奈良縣吉野郡小川村) |

№173 丹生川上神社中社 たとう表面 3枚セット |

№173 丹生川上神社中社 たとう裏面 3枚セット |

||||

| 奈良縣吉野郡東吉野村小川村鎮座 官幣大社丹生川上神社中社 昭和8(1933)年以降 写真提供:成瀬匡章様 |

||||||

| №161 官幣大社丹生川上神社中社本殿及東西殿 (奈良縣吉野郡小川村鎮座) _thumb_5.jpg) |

№162 官幣大社丹生川上神社中社全景 (奈良縣吉野郡小川村鎮座) _thumb_5.jpg) |

№163 官幣大社丹生川上神社境内丹生瀧 (奈良縣吉野郡小川村) |

№164 官幣大社丹生川上神社中社社務所 (奈良縣吉野郡小川村) _thumb_5.jpg) |

|||

| №165 官幣大社丹生川上神社と摂社丹生神社とを連絡する蟻通橋 (奈良縣吉野郡小川村) _thumb_5.jpg) |

№167 畳紙(№161~166)「官幣大社丹生川上神社々務所」「繪葉書(中社)」「官幣大社丹生川上神社々務所」「繪葉書(中社)」_thumb_5.jpg) |

№167 畳紙(№161~166)「官幣大社丹生川上神社々務所」「繪葉書(中社)」(内側「官幣大社丹生川上神社々務所」「繪葉書(中社)」(内側)_thumb_5.jpg) |

||||

| 丹生川上神社(三社) 中社(東吉野村)、上社(川上村)、下社(下市町) |

||||||

| 丹生川上神社・上社 _川上村 _2022年 山本公弘氏撮影  |

丹生川上神社中社の紅葉 _2018年 山本公弘氏撮影  |

丹生川上神社・中社_ 東吉野村 _2021年 山本公弘氏撮影  |

丹生川上神社・下社_ 下市町_ 2022年 山本公弘氏撮影  |

|||

| 奈良県吉野郡東吉野村杉谷 「うをのしをり」杉谷養魚塲 昭和5(1930)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 |

||||||

№1932 畳紙(№1927~1931)「うをのしおり」 杉谷養魚塲「うをのしおり」 杉谷養魚塲_thumb.jpg) |

№1927 杉谷養魚塲 取入口ヨリ望全景 |

№1928 杉谷養魚塲 川上ヨリ望全景 |

№1929 杉谷養魚塲 貳参四五號池 |

|||

№1930 杉谷養魚塲 三號池投網 |

№1931 杉谷養魚塲 地理 |

№1932 畳紙(№1927~1931)「うをのしおり」 杉谷養魚塲 裏面「うをのしおり」 杉谷養魚塲 裏面_thumb.jpg) |

№1927~1931宛名面 |

|||

| 吉野郡小川村大字鷲家市谷場 修羅出シ及筏柵 |

||||||

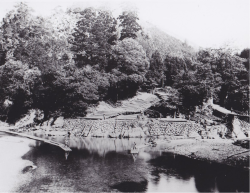

| №57 修羅出シ及筏柵 吉野郡小川村大字鷲家市谷場 明治40(1907)年~42(1909)年4月 写真提供:成瀬匡章様  |

左の絵葉書の写真は、明治36年発行の「吉野山林写真帖」と同じ。 明治35年の秋から冬にかけて撮影。 場所は鷲家(わしか)川沿い。 写真の上方(後方)で左から右へ材木が並べられているのが修羅である。 修羅は材木を半円筒状に並べその中を滑らせて材木を搬送する装置。材木が積みあがっているのは滑り降りて来た材木を止める装置(臼) 土場ではからまれた筏が水中に浮いている。 文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

鷲家口(小出)の修羅 と筏作業 「吉野山林写真帖」明治36年発行 写真提供;谷彌兵衛氏  |

||||

| 吉野郡小川村大字小四郷川木津川合流 筏乗作業 |

||||||

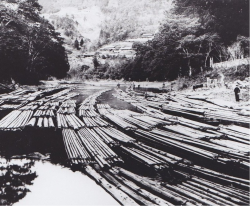

| №1332 於吉野郡小川村大字小四郷川木津川合流 筏乗作業 明治40(1907)年~大正7(1918)年 写真提供:成瀬匡章様  |

左の絵葉書の写真は、明治36年発行の「吉野山林写真帖」と同じ。 明治35年の秋から冬にかけて撮影。 場所は小(おむら)の出会い。高見川、四郷川、日裏側の三川が合流する景勝地。(丹生川上神社中社付近) 高見川と四郷川から筏が到着したところ。中央の土場は材木置き場や筏のからみ場。(からむは組む意味 藤づるでからむ。) トラックのない時代、高見川、吉野川で和歌山へ輸送。 文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

小出合の筏作業と筏流し 「吉野山林写真帖」明治36年発行 写真提供;谷彌兵衛氏  |

||||

| 蟻通堰に繋留された筏 明治36年発行「吉野山林写真帖」 |

||||||

| 蟻通堰に繋留された筏 丹生川上神社下 明治36年発行「吉野山林写真帖」 ほとんどが中小径木である。筏は末を前に元を後ろにして編成。 筏の幅は四尺(二尺幅を二つ横並び)でカーブで曲がりやすい。 右岸に樽丸と杉皮が積まれている。(上荷とする) 写真提供;谷彌兵衛氏  |

堰は川をせき止めて水を溜め、それを放流しその水勢を利用して筏を流す装置である。鉄砲堰とも言った。 「吉野林業全書」 によると、堰は宝暦年間(約250年前)に麦谷の池田五郎兵衛が発明したしたとか。 発明されるまでは管流しといって1本ずつバラで流していたが、筏にして長さ30間、幅4尺で流した。 文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

|||||

| 奈良県吉野郡東吉野村瀧野 白馬寺 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 |

小川祭の太鼓台 | |||||

| №1713 (大和國吉野郡高見村大字瀧野)白馬寺 (會式當日奥ノ院ヘ僧侶恭拝ノ光景)大和松山 美能軒謹寫 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 白馬寺 (會式當日奥ノ院ヘ僧侶恭拝ノ光景)大和松山 美能軒謹寫_thumb.jpg) |

大正3年頃の太鼓台 蟻通神社時代のもの (提供:三尾・上田房之助氏) 写真提供: 「東吉野春秋(抄)」阪本基義氏 東吉野村教育委員会  |

左の写真は大正3年頃、蟻通神社時代のものである。 太鼓台は現在のものより少し小型。選ばれた者しか担ぐことができず、服装は浄衣といって上衣は白の天竺で袖をしぼり、丈が腰まであって前で結ぶ紐をつけた。下衣は白のパッチ。 官幣大社に昇格した大正11年ごろから模様のある色物の太鼓襦袢に代わった。太鼓台を担っている場所は現在の拝殿が建っている。写真右下の石段は現拝殿奥の石段。 文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

||||

| 昭和天皇行幸写真 奈良県吉野郡東吉野村小川 小川・小栗栖の境界付近か 昭和26(1951)年11月18日 写真提供:成瀬匡章様 |

伊勢街道 鷲家の宿 紀州藩の参勤交代・伊勢参詣の宿駅 |

|||||

| №2100 昭和天皇行幸写真 奈良県吉野郡東吉野村小川 小川・小栗栖の境界付近か 昭和26(1951)年11月18日  |

№2100 昭和天皇行幸写真(裏面)_thumb.jpg) |

鷲家の家並 大正初期_thumb.png) 写真提供: 「東吉野春秋(抄)」阪本基義氏 東吉野村教育委員会 |

元和五年(1619)徳川頼宜が和歌山藩主に任命されたとき、伊勢街道南路の鷲家に本陣・宿駅が置かれた。 宿場町として伊勢参りの行商人の往来も加わって大変賑わった。鷲家は北に佐倉峠を越え宇陀に至る伊勢街道が交差する。 文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

|||

| 天誅組終焉の地 東吉野 1863年(文久三)倒幕の狼煙をあげた天誅組は、幕府の追討軍と戦い追われ、吉村寅太郎をはじめ多くの志士が維新の魁として東吉野の地に散った。 鷲家口で戦死した志士たちの墓は事変後間もなく地元民にてミヨジ谷に建設されたが、一方、鷲家地区が紀州藩領であったこともあろう、明治二十二年当時、 「墓は朽ち果てた木標と石碑の二つだけ」であったという。明治谷墓地・湯ノ谷墓地が現在のように整備されたのは大正元年の「五十回忌」のころである。 文参考:「東吉野春秋抄」東吉野村教育委員会 |

||||||

| 大正元年十一月五日天誅義士五十年忌法會 写真提供:成瀬匡章氏 | ||||||

№2802 大正元年十一月五日天誅義士五十年忌法會當日吉野郡高美村鷲家ニ於ケル藤本津之助松本謙三郎森下幾馬福浦元吉ノ墳墓ニ群集參拜ノ光景 |

№2802宛名面 |

天誅義士五十年忌が大正元年十一月五日鷲家口の宝泉寺にて催行。多くの来賓はもとより四郷・小川・高見三村の小学校児童1300人、天誅組志士の故郷からは松本奎堂、宍戸彌四郎の遺族、刈谷士族会代表、林豹吉郎の遺族、吉村寅太郎の遺族など多くの参拝者が来場・。文参考:「東吉野春秋抄」東吉野村教育委員会 | ||||

| 大正九年除幕 「天誅義士記念碑」鷲家口宝泉寺前 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 | ||||||

| img187 吉野郡小川村鷲家口 来迎山賓泉寺之影 天誅義士記念碑  |

img188 葉書に大正九年十一月十八日の記述在り |

|||||

| 天誅組70年祭(昭和7年)(鷲家・湯ノ谷墓地) | ||||||

写真提供: 「東吉野春秋(抄)」阪本基義氏 東吉野村教育委員会 |

||||||

| 東吉野村 天誅組撮影風景 平成24年(2012) 11月2日 山本公弘氏撮影 | ||||||

|

|

|

||||

|

||||||