| 明治末の平城宮大極殿跡 | ||||||

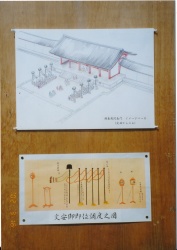

| 幕末に奈良古市の北浦定政が精密な測量と地名をもとに大内裏や条例を研究。 明治29年 奈良県古社寺修理技師として関野貞着任。「平城宮跡取調報告」 佐紀の田んぼの中に、地元の人が「大黒芝」と呼ぶ高い土壇が大極殿と考えた。 明治34年(1901)4月3日 第2次大極殿跡の土壇上に標木を建設。 明治30年代後半から40年代に棚田嘉十郎・溝部文四郎らによる保存運動進む 昭和27年(1952) 史蹟平城宮跡は特別史跡に指定。 |

||||||

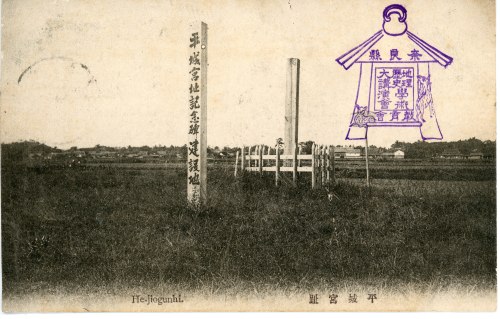

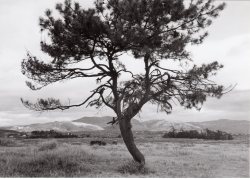

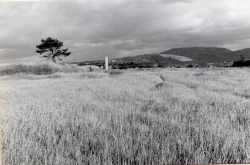

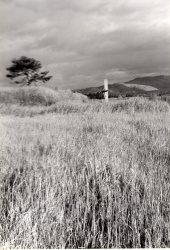

| 明治41年頃の平城宮大極殿址 明治41年(1908)頃の写真(明治41年に奈良県で行われた陸軍特別大演習の際に撮影した写真。 周囲は一面水田で、土壇と標木が目立つ。西の生駒山が見える。 写真:奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年) 奈良県立図書情報館所蔵 |

||||||

| 明治34年(1901)4月3日に第2次大極殿跡の土壇上に建設された標木が見える。 周囲は一面水田で、土壇と標木が目立つ。西に生駒山が見える。 標木には「平城宮大極殿舊(旧)址」書かれていた。  写真:奈良県名勝写真帖より(発行:明治43年) 奈良県立図書情報館所蔵 |

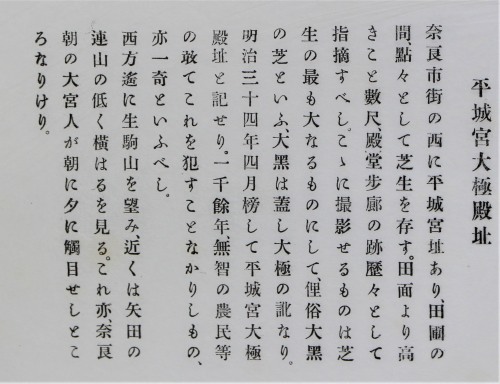

写真帖の説明文  |

|||||

| 「平城宮跡」 絵葉書発行時期:明治40年~大正7年 絵葉書提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№2659 「平城宮跡」 絵葉書に下記説明文があります。 平城宮跡(奈良市)は市街の西に在り田圃の間点々として芝生存す田面より高きこと数尺殿堂寺廊の跡歴々として指摘すべし明治三十四年四月傍して(平城宮大極殿跡と記せり一千余年間無智の農民等が敢えてこれを犯す事なかりしは一奇と謂うべし又里俗之を大黒の芝と云う蓋し大黒は大極の訛りなるべし。 (写真は奈良県名勝写真帖と同じ構図) 絵葉書提供:成瀬匡章氏 |

№2659宛名面 「和歌山縣東牟婁郡宇久井尋常高等小学校印」あり。 宇久井小学校(現 那智勝浦町)の旧備品か? |

|||||

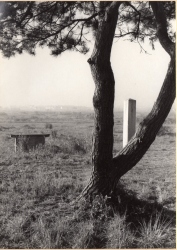

| 平城宮跡記念碑 建設地 絵葉書 大正2年3月消印使用 大極殿壇上の標木の古写真 奥に見えるのが明治34年4月3日「平城宮跡大極殿舊址」建標 手前に見えるのが明治43年の標木で「平城宮址記念碑建設地」と表記。平城遷都1200年記念祭の地鎮祭で建てられた。 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

||||||

| 平城宮跡記念碑 建設地 「奈良県・教育会 地理歴史学術大講演会」 (大正2年開催)の印 大極殿の壇上を撮影した写真で、南から北の奈良山・佐紀の集落を背景に。  img69-4-7-155 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

左の絵葉書の宛名面 大正2年3月の消印  img69-4-7-156 |

参考写真 写真提供:奈良市政80年の歩み |

||||

| 平城宮趾 明治40(1907)年~大正2(1913)年 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3689 平城宮趾 |

№3689宛名面 |

|||||

| 大正4年頃の大極殿跡 御大礼記念写真帖 第2編 大正4年11月10日発行 発行所:奈良県 所蔵:奈良県立図書情報館 |

||||||

| (36)平城宮址 大正4年(1915)頃の大極殿 大正天皇即位記念の写真集に収録。 大極殿上の標本木は2本。西から撮影、東の春日山を背景に見える。 平城宮址_thumb.jpg) |

_thumb.jpg) |

|||||

| 平城京大極殿址平面圖 明治40(1907)年~大正5(1916)年4月3日 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

||||||

№3288 平城京大極殿址平面圖 |

№3288宛名面 |

|||||

| 平城宮跡保存記念碑 大正11年国の史跡となり、大正12年5月12日に碑が建てられた。 | ||||||

大正12年に碑が建てられた。  写真提供:奈良市政80年の歩み |

||||||

| 写真撮影:福川美佐男氏 | ||||||

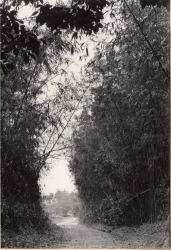

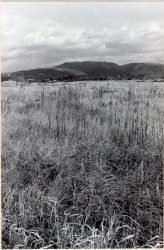

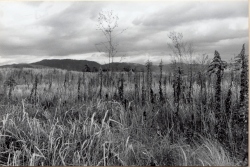

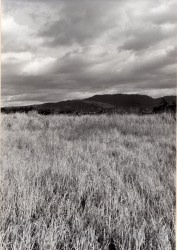

| 奈良市佐紀町(一条通り平城宮跡) 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

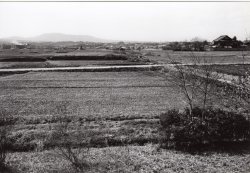

| 遠くに若草山。戦後、平城宮跡にあたる土地は食糧不足のため、一部分田畑になり稲作されていた。役牛の使用も普通に見られた。昭和38年頃から民有地の国費買い上げがおこなわれるようになった。 昭和32年(1957)3月下旬 |

当時は田園風景が広がり、一条通りにボンネットバス、通学自転車、農業運搬は牛車 現在の佐紀交番の東側 昭和32年(1957)3月 |

佐紀駐在所南側交差点東側 平成16年(2004)1月14日 |

大極殿東・交番連絡所信号東側 平成24年10月26日 |

|||

|

|

|

||||

| 晩秋の第1次大極殿東 昭和の中頃に奈良市を活躍していたボンネットバスが改装され走る。 昭和25年(2013)12月1日 |

秋の平城宮跡 遠方には大仏殿・二月堂・若草山が見える 平成24年(2012)10月26日 |

|||||

| 奈良市佐紀二条町 右に弘法井戸、もう一つ井戸があって夫婦井戸と言われたが道路拡張工事で亡くなった。 |

||||||

撮影:福川美佐男氏 |

撮影:福川美佐男氏 |

写真提供:奈良市今昔写真集 樹林舎 |

||||

| 昭和32年4月(1957) 右に弘法井戸がある。堂内に石仏。 奈良市二条町 近鉄西大寺北口を東へ 二条交差点 平城宮の北西隅。 |

平成21年1月15日(2009) 奈良市二条町1丁目 (二条町バス停西交差点) |

平成20年 二条交差点 |

||||

| 平城宮跡 第2大極殿跡 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

| 昭和32年(1957)4月上旬 | 広大な荒地の中にある第2大極殿跡 昭和32年(1957)11月中旬 |

平城宮跡石標と桜 平成23年(2011)4月11日 |

||||

|

||||||

| 小高い盛土の基壇だったが、昭和56年(1981)に復元された。 昭和32年(1957)3月下旬 |

基壇は昭和56年(1981)復元 平成18年(2006)5月17日 |

秋の平城宮跡散策 平城宮跡・大極殿の見えるすすきの原・犬の散歩 平成22年(2010)11月17日 |

||||

| 平城宮跡 宇奈多理坐高魂神社方面をのぞむ 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

| 平城宮跡は未だ国史跡でなく、東側の一部は、田園地になっていて、田んぼを耕していた。 右背後にあるのが宇奈多理神社の森 昭和32年(1957)4月上旬 |

田んぼも無くなり散歩道も整備 平成21年(2009)11月21日 |

|||||

| 昭和32年(1957)4月 | 田畑が無くなり跡地は緑化し散策道がある。後ろが宇奈多理神社の森 平成21年(2009)11月21日 |

|||||

| 平城宮跡 昭和32年 写真提供:ライトカメラ | 昭和33年 パラシュートが整備されていない平城宮跡に着地 写真撮影:木村守男氏 |

|||||

|

a_thumb.jpg) |

|

||||

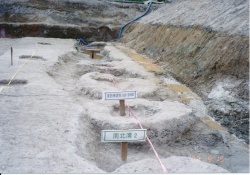

| 平城宮跡の発掘調査 | ||||||

昭和34年から奈良国立文化財研究所の本格調査がおこなわれた。  写真提供:奈良市政80年の歩み |

||||||

| 平城宮跡周辺の田畑 奈良市法華寺町 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

| 梅雨時の田植 平成22年(2010)6月2日 |

秋の稲刈り 平成22年(2010)10月7日 |

梅雨時の田植 東院前 復元した第1次大極殿遠望 平成22年(2010)6月2日 |

秋の稲刈り 東院前 平成22年(2010)10月7日 |

|||

| 梅雨の田植 東院庭園前 平成22年(2010)6月2日 |

梅雨の田植 東院庭園前 平成22年(2010)6月6日 |

秋の稲刈り 東院庭園前 平成22年(2010)10月7日 |

||||

| 平城宮跡 大極殿 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

|

||||||

| 桜花に映える大極殿 平成22年(2010)3月30日 |

すすきなびく大極殿 平成22年(2010)11月19日 |

|||||

| 朱 雀 門 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

| 春色 平成19年(2007)4月5日 |

夏ライトアップに映る朱雀門 平成18年(2006)9月21日 |

暮秋 平成11年(1999)11月10日 |

秋の朱雀門・生駒山眺望 平成22年(2010)11月19日 |

|||

| 平城宮跡から大仏殿・若草山をのぞむ 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

|

||||||

| 春 平成23年(2011)4月6日 |

大極殿・若草山 奈良ファミリーより 平成22年(2010)4月29日 |

大極殿若草山 雪 奈良ファミリーより 平成23年(2011)2月15日 |

晩秋の平城宮跡大極殿 大仏殿・若草山・春日山遠望 平成23年(2011)12月12日 |

|||

| そ の 他 撮影:福川美佐男氏 | ||||||

| 1300年記念 大極殿広場 当時の衣装で 平成22年(2010)3月29日 |

1300年祭フィナーレ 平成22年(2010)11月7日 |

平城宮跡保存記念碑 平成23年(2011)4月11日 |

すすきと大極殿 平成23年(2011)4月11日 |

|||

| 大極殿 復元一年前 平成21年(2009)1月4日 |

平城宮跡礎石 平成19年(2007)4月5日 |

宇和奈辺陵墓池より若草山方面 平成9年(1997)12月6日 |

水上池西端より佐紀の里・生駒山 平成9年(1997)11月22日 |

|||

| 平城宮跡 今・昔 平城宮跡資料館にて展示(2010/7/10~8/31) 写真撮影:岡田庄三氏 | ||||||

第一次大極殿 北西より南東方面(旧八木邸近くより) |

第一次大極殿 西より東方面 第一次大極殿より第二次大極殿方面 |

|||||

1958.11.23_thumb.jpg) 昭和33年(1958)11月23日撮影 |

平成21年(2009)9月1日 |

昭和34年(1959)1月1日 |

平成17年(2005)5月26日 |

|||

| 第一次大極殿 旧八木邸 現在の大極殿正殿の中心 | ||||||

昭和33年(1959)1月1日 |

昭和40年(1965)3月20日 |

平成17年(2005)5月26日 |

||||

| 第一次大極殿大膳職 大極殿正殿より北100mより東方 | 第二次大極殿 南西より東北方向 左に松、中央に石標、右に若草山 |

|||||

昭和33年(1958)7月6日 |

平成17年(2005)5月26日 |

雑草が生い茂っている 昭和38年(1963)1月13日 |

平成17年(2005)5月26日 |

|||

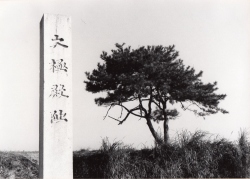

| 第二次大極殿 正面基壇上の黒松と石標は明治43年に植樹 | 第二次大極殿の黒松 西より東方面 松くい虫で昭和53年処分 |

|||||

昭和38年(1963)1月13日 |

平成17年(2005)5月26日 |

昭和38年(1963)1月13日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

|||

| 第二次大極殿 東より西 | 第二次大極殿 稲わらの形はこの地方で「じんど」と云っていた。 |

|||||

昭和38年(1963)1月13日 |

平成17年(2005)5月26日 |

昭和33年(1958)12月7日 |

平成17年(2005)5月26日 |

|||

| 第二次大極殿 東楼跡付近 東より西方向 | 第二次大極殿 平城宮跡保存記念碑 (大正11年10月16日建立) |

|||||

右に見える民家は 立ち退きとなった 左は松と基壇 昭和40年(1965)3月21日 |

右の覆屋は工事中の大極殿 平成17年(2005)5月26日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

平成17年(2005)5月26日 |

|||

| 大正期に整備された溝と路 北より南方向 |

第二次から 第一次大極殿方向 東から西 遠くに生駒山 |

市庭古墳(平城天皇陵) 元岡田家の田 第二次大極殿の北側 |

佐紀池中央より南西方面 手前第一次大極殿 |

|||

昭和40年(1965)3月21日 |

昭和33年(1958)12月7日 |

第二次大極殿の北側1963.1.13_thumb.jpg) 昭和38年(1963)1月13日 |

昭和32年(1957)6月30日 |

|||

| 第二次大極殿 西南より | 朱雀門 日の出 | 第二次大極殿基壇上 北東方面 雪の日 |

第二次大極殿 霧の朝 |

|||

昭和33年(1958)12月7日 |

平成9年(1997)12月6日 |

平成20年(2008)1月21日 |

平成17年(2005)2月9日 |

|||

| 第一次大極殿 佐紀池西堤より 工事中の第一次大極殿 |

平城宮跡内の池 カキツバタ |

第一次大極殿の西 彼岸花 |

第二次大極殿 西北の桜の大木 雪の日 |

|||

平成21年(2009)8月19日 |

昭和58年(1983)6月5日 |

昭和59年(1984)9月28日 |

平成20年(2008)2月10日 |

|||

| 佐紀町の秋祭り 昭和32年(1957)10月9日 | ||||||

1957.10.9_thumb.jpg) 佐紀神社 佐紀神社の鳥居をくぐる布団太鼓。 |

一条通り 神輿と子供 西から東方向 |

一条通り 佐紀池 5台の神輿(布団太鼓) 南西方向 |

一条通り 家並みと神輿 旧八木邸の北側 |

|||

| 初夏の稲田 佐紀池より東南方向 |

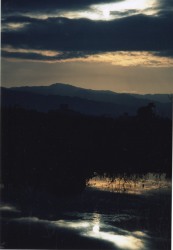

第二次大極殿より第一次大極殿方向手前のススキ | 平城宮跡大極殿内の池の夕日 | ||||

昭和32年(1957)6月30日 |

昭和30年(1955)11月6日 |

昭和60年(1985)1月3日 |

||||

| 平城宮跡・回想 写真撮影:岡田庄三氏 | ||||||

| 昭和28年(1953)2月22日 佐紀町から平城宮跡方面を望む | ||||||

大極の松が小さく見える(電柱の右) |

大極の松が小さく見える(電柱の右) |

|||||

| 昭和30年(1955)11月6日 | 昭和31年(1956)1月8日 | |||||

平城宮跡 |

平城宮跡 |

|

北新池(朱雀大路緑地そば ) |

|||

| 昭和32年(1957)6月30日 | ||||||

佐紀池中央より南西を望む |

佐紀池中央より東南を望む |

|||||

| 昭和33年(1958) | ||||||

昭和33年(1958)7月6日 西より東を望む |

昭和33年(1958)9月7日 西より東を望む |

昭和33年(1958)11月23日 北西より東南を望む |

昭和33年(1958)12月7日 西より東を望む |

|||

昭和33年(1958年)12月7日 西より東を望む |

昭和33年(1958年)12月7日 南西より北東を望む |

昭和33年(1958年)12月7日 東より西を望む |

昭和33年(1958年)12月7日 北より南を望む |

|||

大極殿の松 昭和33年(1958) 写真:岡田庄三氏 |

大極殿の松 昭和33年(1958) 写真:岡田庄三氏 |

平城宮跡付近 昭和33年(1958) 写真:岡田庄三氏 |

大極殿の松方向 昭和33年(1958) 写真:岡田庄三氏 |

|||

平城宮跡 昭和33年(1958)11月23日 写真:岡田庄三氏 |

平城宮跡 現佐紀町交差点南東付近。第一次大極殿付近 昭和33年(1958)11月23日 写真:岡田庄三氏 |

平城宮跡 昭和33年(1958)11月23日 写真:岡田庄三氏 |

平城宮跡 昭和33年(1958)11月23日 写真:岡田庄三氏 |

|||

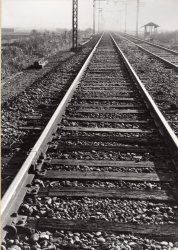

平城宮跡内を走る近鉄 昭和33年(1958)12月 写真:岡田庄三氏 |

平城宮跡内を走る近鉄 昭和33年(1958)12月 写真:岡田庄三氏 |

|||||

| 昭和34年(1959)1月1日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

北北西より南南東を望む |

西より東を望む |

南より北を望む |

||||

| 昭和34年(1959)11月22日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

|||||

| 昭和35年(1960)10月9日 写真:岡田庄三氏 | 昭和36年(1961)2月3日 写真:岡田庄三氏 |

|||||

北より南を望む 神輿5台1960.10.9_thumb.jpg) 佐紀池 北より南を望む 5台のダンジリが出ている |

北東より南西を望む 神輿5台1960.10.9_thumb.jpg) 佐紀池 北東より南西を望む 5台のダンジリが並ぶ |

佐紀町北側の 初期の発掘調査 若草山遠望 |

||||

| 昭和36年(1961)8月20日 平城宮跡(北部佐紀町方面) 発掘現場 写真:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 昭和37年(1962)8月16日 平城宮跡(北部佐紀町方面) 発掘現場 写真:岡田庄三氏 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

若草山方面を望む |

若草山方面を望む |

昭和37年11月 |

|||

| 昭和38年(1963) 1月13日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

北西より東南を望む |

東より西を望む |

西より東を望む |

南西より北東を望む |

|||

西より東を望む |

1963.1.13_thumb.jpg) 南より北を望む 檀上正面 |

1963.1.13_thumb.jpg) 西より東を見る 松の木のアップ |

西より東方向 |

|||

東南より |

東南より |

西より東を望む |

西より東を望む |

|||

西より東を望む |

西より東を望む |

西より東を望む |

南西より北東を望む |

|||

東より西を望む |

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 平城宮跡 発掘調査風景 (北部佐紀町方面) 発掘現場 昭和38年(1963)1月13日 写真:岡田庄三氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| 昭和40年(1965) 写真:岡田庄三氏 | ||||||

昭和40年(1965)1月15日 北西より東南を望む |

昭和40年(1965)1月15日 北西より東南を望む |

昭和40年(1965)1月15日 西より東を望む |

昭和40年(1965)1月15日 南より北を望む |

|||

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

|||

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

|||

昭和40年(1965)1月13日 南より北を望む |

昭和40年(1965)1月13日 西南西より東北東を望む |

昭和40年(1965)1月13日 北より南を望む |

昭和40年(1965)3月21日 北北西より南南東を望む |

|||

昭和40年(1965)2月7日 |

昭和40年(1965)2月7日 |

昭和40年(1965)2月7日 |

昭和40年(1965)2月7日 |

|||

昭和40年(1965)2月7日 |

||||||

昭和40年(1965)3月21日 東より西を望む |

昭和40年(1965)3月21日 南より北を望む 溝 |

昭和40年(1965)3月21日 西より東を望む 溝と砂山 |

昭和40年(1965)3月21日 北東より南を望む S字路・堤跡 |

|||

昭和40年(1965)3月21日 東南東より西北西を望む |

昭和40年(1965)3月21日 北より南 溝と路 |

昭和40年(1965)3月21日 東より西を望む |

||||

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

|||

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

|||

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

昭和40年(1965)1月15日 |

||||

| 平城宮跡 | ||||||

昭和45年(1970)第2次大極殿付近 写真提供:奈良市 45 年の日本万国博覧会にからんで宮城内美化の要望が地元から出されたことなどから実現をみたものである。この結果、45 年度から平城宮跡発掘調査部は新築の資料館で活動することになった。また、従前奈良県と文化庁が行っていた整備と管理を一括して当研究所が担当することになった。 |

平城宮跡風景 1978年撮影:木村守男氏 |

平城宮跡風景 1978年撮影:木村守男氏 |

第二次大極殿跡 〈佐紀町・昭和41年(1966) ・提供=水野俊一氏〉  |

|||

| 昭和57年4月 平城宮跡 |

||||||

昭和57年4月 平城宮跡 写真:M.K |

||||||

| 平城宮跡発掘現場 撮影:木村守男氏 | ||||||

| 1964年12月 地下から奈良時代の排水溝発掘  |

1964年12月 地下から奈良時代の排水溝発掘  |

1973-5-25 平城宮跡発掘現場(井戸発見) 1_thumb.jpg) |

1973-5-25 平城宮跡発掘現場(井戸発見) 2_thumb.jpg) |

|||

| シルクロード博 平城宮跡の跨線橋 1988撮影:木村守男氏  |

シルクロード博 平城宮跡の跨線橋 1988撮影:木村守男氏  |

|||||

| 平城宮跡の送電鉄塔除去前 1988/1/24撮影:木村守男氏  |

平城宮跡の送電鉄塔除去前 1988/1/24撮影:木村守男氏  |

平城宮跡の送電鉄塔除去前 1989/1撮影:木村守男氏  |

||||

| 平城宮跡の送電鉄塔除去前 1990/12/10撮影:木村守男氏  |

平城宮跡の送電鉄塔除去前 1990/12/10撮影:木村守男氏  |

|||||

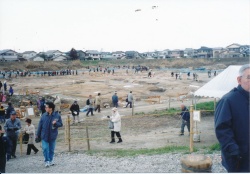

| 平城宮跡 第316次発掘調査(第一次大極殿院西外郭)佐紀町 平成12年9月15日 現地説明会 写真撮影:森本武司氏 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

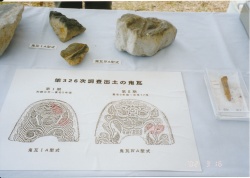

| 平城宮跡 第326次調査(平城宮朝集殿院南門) 佐紀町 平成14年3月16日 現地説明会 写真撮影:森本武司氏 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|||||

| 平城宮跡 第337次調査(平城宮第一次大極殿院 西楼調査)佐紀町 平成14年5月18日 現地説明会 写真撮影:森本武司氏 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 平城京左京五条二坊十五 十六坪調査 平成13年2月25日写真撮影:森本武司氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

||||||

| 平成17年(2005)4月29日 平城宮跡 第一次大極殿正殿復原整備 特別公開(第2回) 写真:河本 |

||||||

| |

|

|||||

|

|

|||||

| |

|

|||||

| |

|

|||||

| |

||||||

| 平成18年(2006)1月19日 平城宮跡 写真:河本 | ||||||

| |

|

平城宮 内裏と井戸跡 |

平城宮 内裏と井戸跡 |

|||

| 平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

|||

| 平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

|||

| 平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

平城宮東院庭園 |

||||

| 平城京左京三条二坊宮跡庭園 |

平城京左京三条二坊宮跡庭園 |

平城京左京三条二坊宮跡庭園 |

平城京左京三条二坊宮跡庭園 |

|||

| 朱雀門 |

朱雀門 |

朱雀門 |

||||

| 平成18年(2006)2月25日 平城宮跡付近 写真:河本 | ||||||

| 平城宮跡から若草山方面 |

平城宮跡から若草山方面 |

平城宮跡から若草山方面 |

平城宮跡北部から大極殿建設中 生駒山遠景 |

|||

| 水上池付近 |

水上池付近 |

仁徳天皇皇后 磐之媛命 平城坂上陵 拝殿 |

仁徳天皇皇后 磐之媛命 平城坂上陵 拝殿 |

|||

| 第二次大極殿跡 |

第二次大極殿跡 |

第二次大極殿跡 |

第二次大極殿跡 |

|||

| 第二次大極殿跡 |

|

|

|

|||

| 平成18年(2006)8月24日 夕陽の朱雀門 写真:河本 | ||||||

| |

|

|||||

| |

||||||

| 平成19年(2007)4月11日 平城京の桜 写真:河本 | ||||||

| |

|

朱雀門 |

||||

| |

|

|

||||

| 第二次大極殿跡 |

|

若草山 |

|

|||

| |

|

|

|

|||

| 朱雀門 |

||||||

| 平成19年(2007)11月3日 第一次大極殿正殿復原整備 特別公開(第6回) 写真:河本 | ||||||

| |

|

|

||||

| |

|

|

||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

||||

| |

|

|

|

|||

| |

|

|

|

|||

| |

||||||

| 平成20年(2008)9月23日 平城宮跡・大極殿建設中 写真:河本 | ||||||

| 大極殿建設中 |

朱雀門 |

大極殿建設中 |

東院庭園 |

|||

| 東院庭園 |

東院庭園 |

東院庭園 |

東院庭園 |

|||

| 朱雀門 |

大極殿建設中 |

大極殿建設中 |

大極殿建設中 |

|||

| 大極殿建設中 |

大極殿建設中 |

大極殿建設中 |

大極殿建設中 |

|||

| 大極殿建設中 |

大極殿建設中 |

大極殿建設中 |

||||

| 平成21年(2009)4月9日 朱雀門の桜 写真:河本 |

||||||

| |

||||||

| |

||||||

| |

||||||

| 平成21年(2009)12月6日 奈良ファミリーから 大極殿と若草山・東大寺 写真:河本 | ||||||

_thumb.jpg) |

|

|||||

| 平成22年(2010)4月10日 完成直前の大極殿から若草山・大仏殿 写真:河本 | ||||||

_thumb.jpg) |

2010年4月23日 平城宮第一次大極殿復原建物の完成式典 |

|||||

| 平成22年(2010)5月30日 完成直後の大極殿 写真:河本 | ||||||

| |

|

|

大極殿 |

|||

| |

|

|

高御座 |

|||

| |

_thumb.jpg) |

|

高御座 |

|||

| 四神・十二支の彩色画 上村淳之画伯 |

四神・十二支の彩色画 上村淳之画伯 |

鴟尾(しび) |

大極殿 |

|||

| 大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

|||

_thumb.jpg) |

|

歌姫街道 |

歌姫街道 |

|||

| 歌姫街道 |

||||||

| 平成22年(2010)6月20日 平城遷都祭 写真:河本 | ||||||

| 遣唐使船 |

大極殿 |

大極殿 |

高御座 |

|||

| 名古屋開府400年「はち丸」も応援 |

遷都祭 風景 平城京 |

遷都祭 風景 平城京 |

||||

| 平成23年(2011)2月12日 雪の平城宮跡 写真:河本 | ||||||

| |

||||||

| |

|

|||||

| |

||||||

| 平城京天平祭 写真撮影:大西瞳氏 平成によみがえる華やかな天平絵巻 |

||||||

| 平城京天平祭 2013春 平成25年(2013)5月3日 東院庭園 写真撮影:大西瞳氏 | ||||||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

||||

| 平城京天平祭 2015夏 平成27年(2015)8月28日 写真撮影:大西瞳氏 光と灯りに包まれた幻想的な世界! 平城宮跡第一次大極殿前 |

||||||

|

|

|

|

|||

|

|

光の天平行列 |

||||

| 平城京天平祭 春 令和4年(2022)5月3日 | ||||||

|

|

|

|

|||

| 平城宮跡 桜 令和6年(2024)4月5日 写真撮影:河本 勝 | ||||||

| 大極殿遠望 |

若草山・東大寺方面 |

若草山・東大寺方面 |

若草山・東大寺方面 |

|||

| 大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

|||

| 平城宮跡 新緑 令和6年(2024)5月26日 写真撮影:河本 勝 | ||||||

| 大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

第二次大極殿跡南幢旗遺構 |

|||

| 平城宮跡 秋 令和6年(2024)11月30日 写真撮影:河本 勝 | ||||||

| 大極殿 |

朱雀門 |

若草山 |

大仏殿 |

|||

| 朱雀門 |

朱雀門 |

朱雀門 |

|

|||

| 朱雀門 |

朱雀門 |

朱雀門 |

朱雀門 |

|||

| 朱雀門 |

朱雀門 |

朱雀門 |

朱雀門 |

|||

| 朱雀門 |

大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

|||

大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

大極殿 |

|||

| 大極殿 |

大極殿 |

|||||

| 平城宮跡 第一次大極殿院 東楼復原整備工事完 令和7年(2025)10月 写真撮影:河本 勝 令和7年(2025)/10月24日撮影 |

||||||

| 工事説明板 |

説明板 |

大極門・東楼の工事が終わり 西楼工事に移った 工事用建屋(素屋根) |

第一次大極殿院大極門(南門) 令和4年(2022)3月19日落成 |

|||

| |

大極門・東楼・大極殿 |

東楼復原整備工事完 令和7年11月 |

||||

| 朱雀門(左奥):平成10年(1998)復原 |

左奥:朱雀門 手前:東楼 |

大極殿: 平成22年(2010)復原 |

||||

|

||||||