吉野山林写真帖 明治三十六年刊行

奈良 北村太一謹写

写真提供:吉野林材振興協議会 |

|

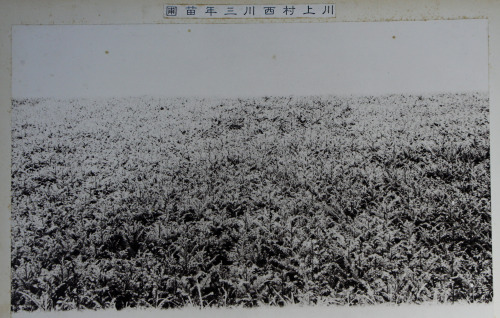

| 02 川上村西川一年苗圃 |

01 上北山村小橡ニ三年苗圃 |

|

|

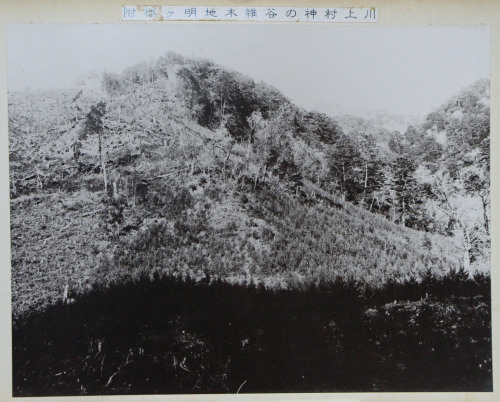

| 04 川上村西川案園苗圃 |

03 川上村神の谷雑木地明ケ植附. |

|

|

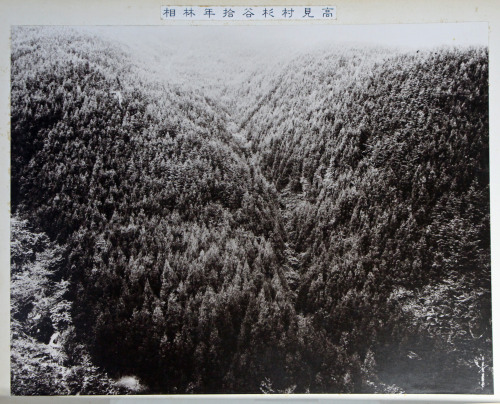

| 6 (東吉野村)高見村杉谷拾年林相 |

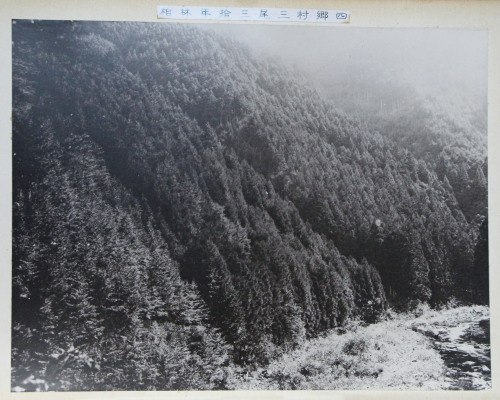

5 (東吉野村)四郷村三尾三十年林相 |

|

|

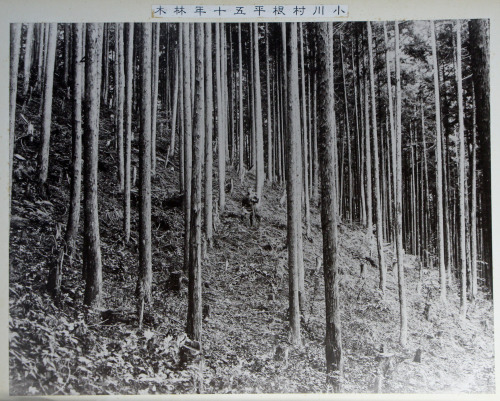

| 8 (東吉野村)小川村根平五十年林木. |

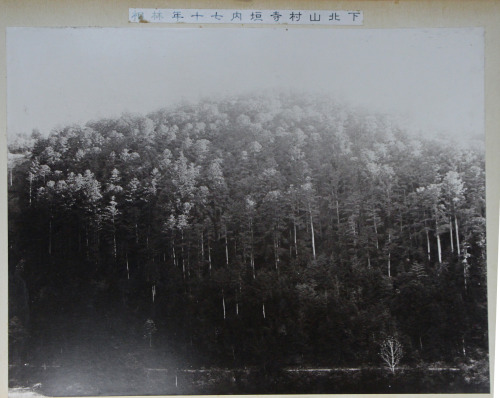

7 下北山村寺垣内七十年林相. |

|

|

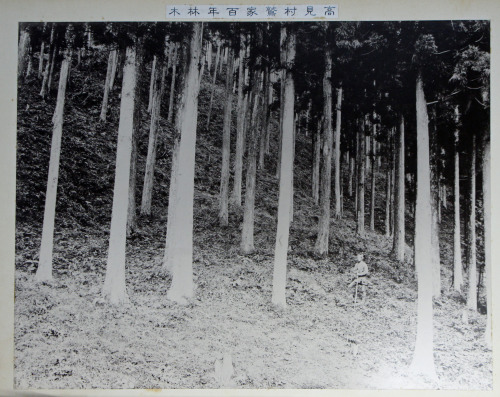

| 10 (東吉野村)高見村鷲家百年林木 |

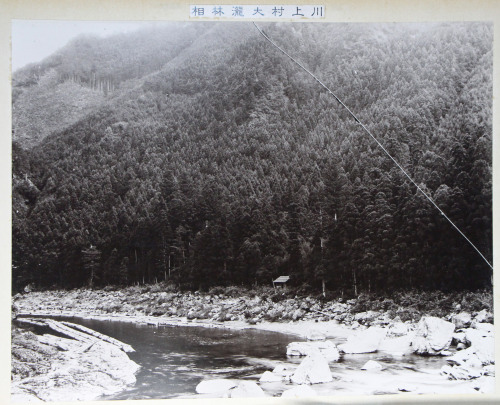

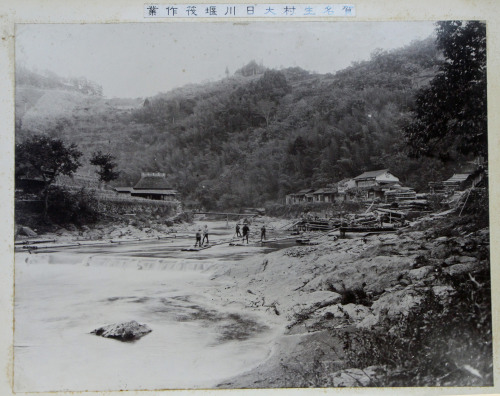

9 川上村大瀧林相 |

|

|

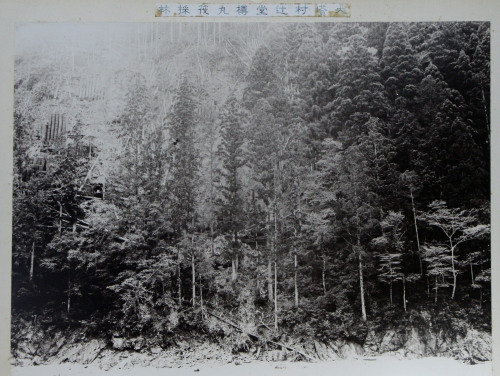

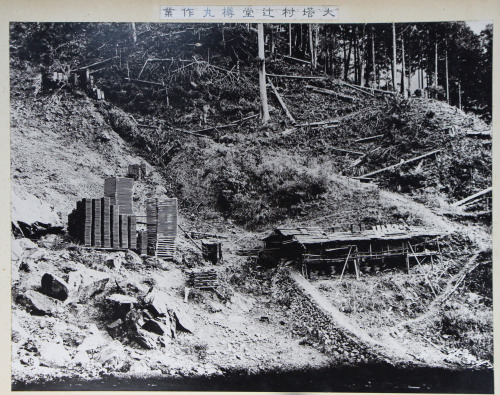

| 12 (五條市大塔町)大塔村辻堂樽丸筏採林 |

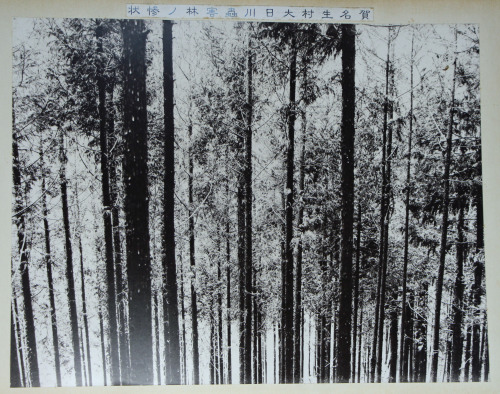

11 (五條市西吉野町)賀名生村大日川蟲害林ノ惨状. |

|

|

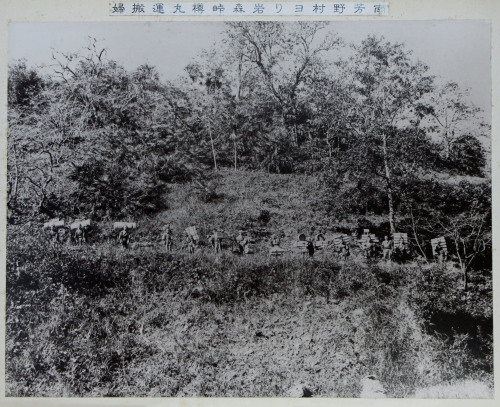

| 14 南芳野村ヨリ岩森峠樽丸運搬婦. |

13 (五條市大塔町)大塔村辻堂樽丸作業. |

|

|

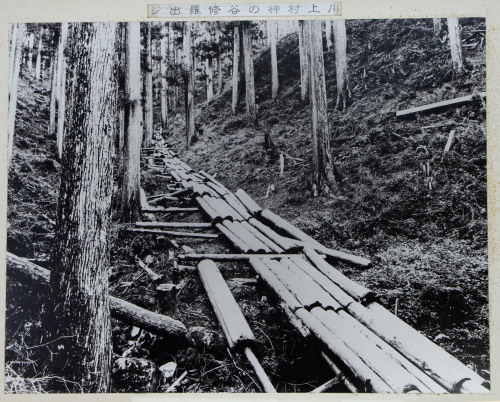

| 16 川上村神の谷修羅出シ |

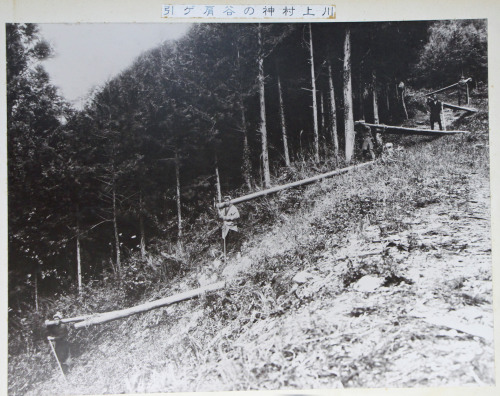

15 川上村神の谷肩ゲ引 |

|

|

| 18 川上村大瀧木口車 |

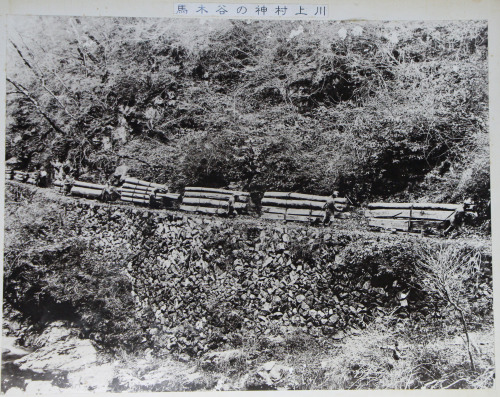

17 川上村神の谷木馬 |

|

|

| 20 川上村上多古堰出シ修羅 |

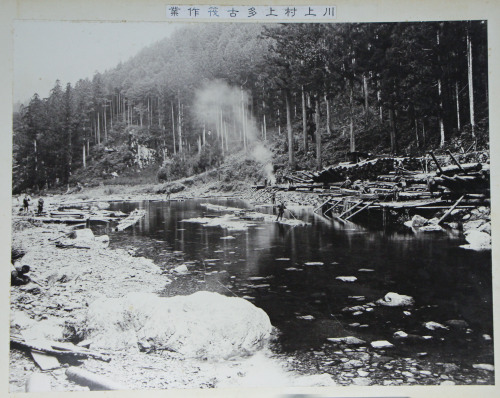

1 9 川上村上多古筏作業. |

|

|

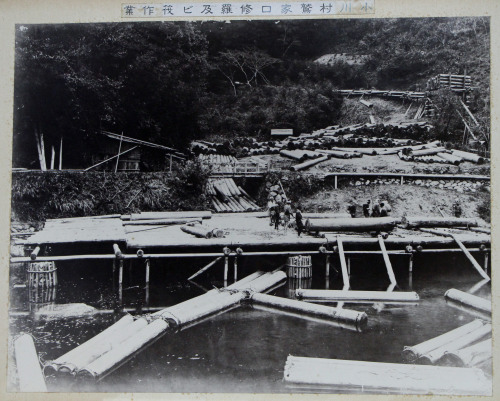

| 22 (東吉野村)小川村鷲家口修羅及ビ筏作業 |

21 (五條市西吉野町)宗檜村城戸堰筏作業 |

明治35年の秋から冬にかけて撮影。

場所は鷲家(わしか)川沿い。

写真の上方(後方)で左から右へ材木が並べられているのが修羅である。

修羅は材木を半円筒状に並べその中を滑らせて材木を搬送する装置。材木が積みあがっているのは滑り降りて来た材木を止める装置(臼)

土場ではからまれた筏が水中に浮いている。

文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

|

| 24 (東吉野村)小川村蟻通橋下流堰浮筏 |

23 (東吉野村)小川村木津川三尾川合流筏作業及び流筏 |

堰は川をせき止めて水を溜め、それを放流しその水勢を利用して筏を流す装置である。鉄砲堰とも言った。

「吉野林業全書」 によると、堰は宝暦年間(約250年前)に麦谷の池田五郎兵衛が発明したとか。

発明されるまでは管流しといって1本ずつバラで流していたが、筏にして長さ30間、幅4尺で流した。

ほとんどが中小径木である。筏は末を前に元を後ろにして編成。

筏の幅は四尺(二尺幅を二つ横並び)でカーブで曲がりやすい。

右岸に樽丸と杉皮が積まれている。(上荷とする)

文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

明治35年の秋から冬にかけて撮影。

場所は小(おむら)の出会い。高見川、四郷川、日裏側の三川が合流する景勝地。(丹生川上神社中社付近)

高見川と四郷川から筏が到着したところ。中央の土場は材木置き場や筏のからみ場。(からむは組む意味 藤づるでからむ。)

トラックのない時代、高見川、吉野川で和歌山へ輸送。

文参考:「東吉野春秋抄」 東吉野村教育委員会 |

| 26 (五條市西吉野町)賀名生村大日川堰筏作業. |

25 上北山村河合北山川管流. |

|

|