| 奈良名勝絵はがき他 |

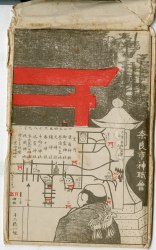

発行年代 明治40年~大正7年 「奈良名所絵ハガキ」 説明入り袋入り

筒井錦*堂

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

「奈良名所絵ハガキ」

説明入り 袋入り

|

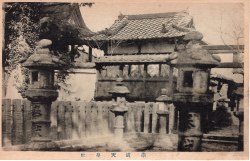

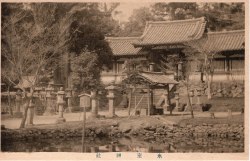

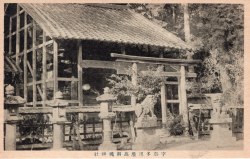

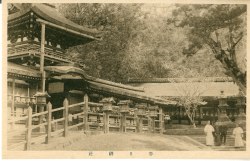

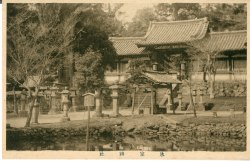

239 奈良春日本社

みたらしや清きながれにみそぎして

心もすめる神の御まへに |

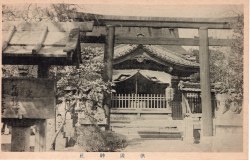

240 奈良春日一の鳥居

ちはやふる神の鳥居をとふりても

よろずのつみはきへうせにけり |

240-1奈良春日二の鳥居

巫女の袖にこほるる露時雨 |

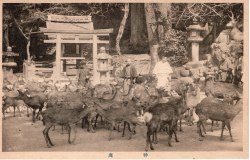

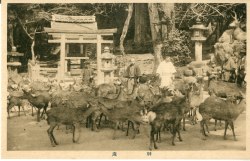

241 奈良公園春日群鹿

春日山みねのあらしやさむからん

ふもとの野辺に鹿ぞ鳴くなり |

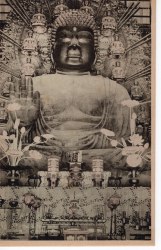

242 奈良大仏尊像

大仏のねむるものなり おぼろ月 |

243 奈良帝室博物館

行く年を仏は此所に囚はるる |

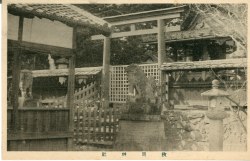

244 奈良手向山八幡宮

この度は幣もとりあへず手向け山

紅葉のにしき神のまにまに |

245 奈良三月堂

菊の香や奈良には古き仏達 |

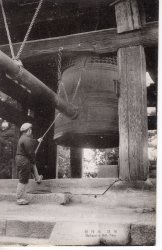

246 奈良大仏鐘楼

をく霜の花いつくしき名も高し

ふりぬる寺のかねのひびきに |

247 奈良二月堂

ありがたやふしぎは一つか二月堂

若さの水をむかへ給うぞ |

248 奈良興福寺五重塔

東金堂花の松

なら七重七堂伽藍八重桜 |

249 奈良猿沢池

猿沢の池もつらなしわきもこか

玉もかづかは水ぞひまなし |

250 奈良大仏殿

鵄尾うつる池半面や薄氷 |

250-1奈良南円堂

春の日は南円堂にかかやきて

三笠の山にはるるうす雲 |

239~250-1の宛名面

|

発行年代 明治40年~大正7年 歌付き 袋無

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

85 奈良猿沢池

猿沢の池もつらなしわきもこか

玉もかづかは水ぞひまなし |

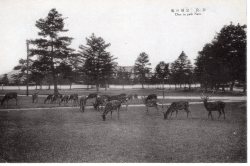

86 奈良公園春日群鹿

春日山みねのあらしやさむからん

ふもとの野辺に鹿ぞ鳴くなり |

87 奈良嫩草山

今もなをつまやこもれる春日野の

若草山にうぐいすを鳴く |

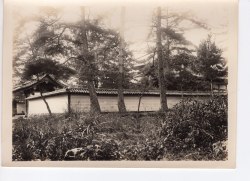

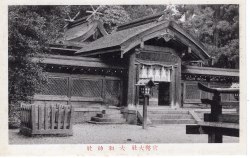

88 奈良春日若宮

人吾絶つ春日の社や青龍 |

89 奈良春日一ノ鳥居

ちはやふる神の鳥居をとふりても

よろずのつみはきへうせにけり |

90 奈良春日二ノ鳥居

神巫の袖にこほるる露時雨 |

85~90の宛名面

|

|

発行年代 大正7年~昭和8年 「奈良名勝エハガキ」説明入り 袋入り

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

「奈良名勝エハガキ」

説明入り 袋入り、

|

289 帝室奈良博物館

明治二十七年の建築にして

国宝その他多数陳列せり |

290 奈良南円堂

猿沢池の上にあり西国三十三所第九番の札所なり本尊は不空羂索観音、三目八臀丈六の座像を安置す、今の堂は寛政元年の造立にして八角宝珠形造なり |

291 正倉院

勅封の宝庫にして宝物は孝謙天皇が御父聖武天皇の御物を冥福を祈らせ給はん為、東大寺へ献納し給至るものなり、美術歴史参考品頗る多し |

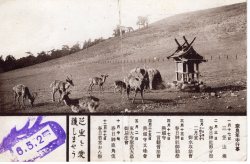

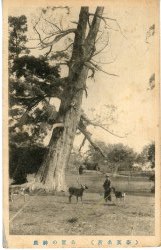

292 春日神鹿

奈良春日の鹿は能く人を慕いさながら手飼の犬のその主に於けるがごとし |

292-1 春日神鹿角伐り

天文十一年初めて之を行ひその後今に至るまで毎年十月中旬行ふを例とせり |

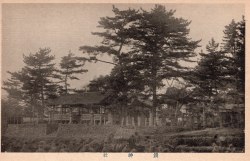

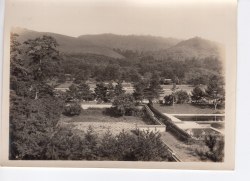

293 若草山

三笠山とも云ふ、この山毎年春芝草を焼くなり、草も生出て遠近の眺めも殊によければ遊客の上るもの数を知らず、山上には鶯塚というあり。 |

294 春日大鳥居

一の鳥居とも云ふ、三条通り東に行きつまりたる所にあり |

295 大仏殿

聖武天皇の勅願により天平勝宝三年創立薾後二回焼失す、現今の堂は宝永五年の再建なり、同高さ十五尺六丈東西二十九間南北二十六間 |

296 手向け山八幡宮

天平勝宝元年東大寺の鎮守として宇佐より此処に遷し奉りぬ、祭神応神天皇、比売大神、仲哀天皇神功皇后の四神を祭り、祭礼は毎年十月五日におこなわれる |

297 二月堂

創立は天平勝宝四年本尊十一面観音厨子に安置せる小観音常に膚温暖なれば肉身の像と云う、毎年三月一日より十四日まで行法あり、お松明と唱えて最も見事なり |

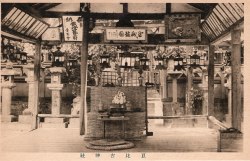

298 春日本社

官幣大社にして神護景雲四年創立、東第一殿は武甕槌命、第二殿は經津主命、第三殿は天兒屋根命、第四殿は比売神の四神を鎮座し給うるなり、祭礼は毎年三月十三日之を行う |

299 大仏鐘楼

天平年間の構造なり、鐘の高さ一丈三尺六寸口径九尺一寸三分、厚さ八寸、熱銅五萬二千六百八十斤白鑞二千三百斤を要したりと云う |

300 猿沢池

南円堂の下にあり、天竺獼猴池を移すと云う、周囲百八十六間あまりあり、池中に鯉多し、池の西に采女社あり、東に衣掛柳あり |

301 五重塔

応永年間の建立にして、高さ十五丈一尺あり、東金堂は塔の北に隣る、本尊薬師如来、応永二十二年の建立なり、花の松は東金堂の前にあり、高さ十四間枝東西十八間南北二十二間餘 |

302 大仏尊像

金剛盧舎那仏の座像にして御長五丈三尺五寸面長一丈六尺幅九尺五寸肩巾二丈八尺七寸胸腹長各一丈八尺・・・ |

289~302の宛名面

|

|

|

|

発行年代 大正7年~昭和8年 「奈良名勝」説明入り 袋入り

「奈良名勝」奈良猿沢池角 旅館かまや の印在り、袋入り、

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

「奈良名勝」

奈良猿沢池角 旅館かまや

の印在り、袋入り |

262 東大寺南大門

東大寺の表門なり、往時大風に顛倒せしも正和元年修造せしもの、仁王の西方金剛力士は運慶の作、東方密迹力士は湛慶の作と云う、共に長二丈六尺五寸なり |

263 法華寺

本堂は豊臣秀頼の再興なり、本尊十一面観音菩薩は文答師が光明皇后の尊影を模したるものと云う、古来は秘仏として尊重せられき |

264 東大寺大鐘

鐘の高さ一丈三尺六寸口径九尺一寸三分廻り二丈七尺厚みハ寸、此の鐘は天平勝宝四年四月八日之を釣れり、その後二度顛落す、延応元年十月七日釣懸して今に至れり |

265 大仏尊像

金剛盧舎那仏の座像にして御長五丈三尺五寸面長一丈六尺幅九尺五寸肩巾二丈八尺七寸胸腹長各一丈八尺・・・ |

266 大仏鐘楼

天平年間の構造なり、鐘の高さ一丈三尺六寸口径九尺一寸三分、厚さ八寸、熱銅五萬二千六百八十斤白鑞二千三百斤を要したりと云う |

267 猿沢池

南円堂の下にあり、天竺獼猴池を移すと云う、周囲百八十六間あまりあり、池中に鯉多し、池の西に采女社あり、東に衣掛柳あり |

268 南円堂

猿沢池の上にあり西国三十三所第九番の札所なり本尊は不空羂索観音、三目八臀丈六の座像を安置す、今の堂は寛政元年の造立にして八角宝珠形造なり |

269 春日若宮

官幣大社春日神社の摂社なり、天押雲命を祭る、世俗に御祭りと称する祭礼は当社の御旅所に出御の事なり |

270 大仏殿

聖武天皇の勅願により天平勝宝三年創立薾後二回焼失す、現今の堂は宝永五年の再建なり、同高さ十五尺六丈東西二十九間南北二十六間 |

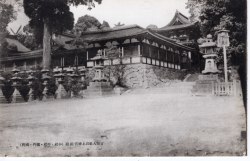

271 春日神社楼門

春日神社の表門なり、現境内は八十五町歩、舊社禄六千六百石ありたり |

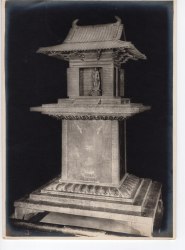

272 十三鐘

大御堂とも云う、天平年間興福寺の僧玄昉僧正の創立、本尊は阿弥陀如来にて皃観音を安置せり、世俗に石子詰処刑の古跡と云う |

273 若草山

三笠山とも云ふ、この山毎年春芝草を焼くなり、草も生出て遠近の眺めも殊によければ遊客の上るもの数を知らず、山上には鶯塚というあり。 |

274 手向山八幡宮

天平勝宝元年東大寺の鎮守として宇佐より此処に遷し奉りぬ、祭神応神天皇、比売大神、仲哀天皇神功皇后の四神を祭り、祭礼は毎年十月五日におこなわれる |

275 帝室奈良博物館

明治二十七年の建築にして国宝その他多数陳列せり |

276 五重塔

応永年間の建立にして、高さ十五丈一尺あり、東金堂は塔の北に隣る、本尊薬師如来、応永二十二年の建立なり、花の松は東金堂の前にあり、高さ十四間枝東西十八間南北二十二間餘 |

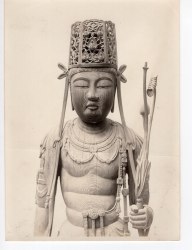

277 三月堂

法華堂とも云う、天平五年聖武天皇の勅命により良辨僧正の創立にして東大寺中最古の建築物たり、本尊不空羂索観音長一丈二尺北面に執金剛神を安置す |

278 春日本社

官幣大社にして神護景雲四年創立、東第一殿は武甕槌命、第二殿は經津主命、第三殿は天兒屋根命、第四殿は比売神の四神を鎮座し給うるなり、祭礼は毎年三月十三日之を行う |

262~278の宛名面

|

|

発行年代 大正7年~昭和8年 「名勝絵葉書」 奈良県発行」

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館

|

img69-1-31-001

名勝絵葉書 奈良県

|

img69-1-31-002

吉野の桜

|

img69-1-31-003

|

img69-1-31-004

月ケ瀬の梅 |

img69-1-31-005

|

img69-1-31-006

初瀬の牡丹

|

img69-1-31-007

|

img69-1-31-008

奈良の藤  |

img69-1-31-009

|

img69-1-31-010

多武峰の紅葉

|

img69-1-31-011

|

|

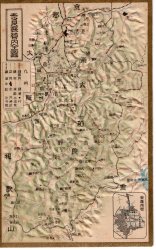

発行年代 大正7年以前 「奈良県館内全図」奈良県発行

東京ともゑ商会謹製

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館

|

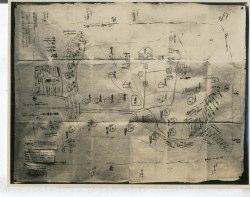

img69-1-31-012

奈良県館内図

|

img69-1-31-013

|

|

|

発行年代 大正7年~昭和8年 奈良の絵葉書

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

img69-1-31-014

芝生を愛護しましょう

奈良年中行事

大正6年5月2日印

|

img69-1-31-015  |

img69-1-31-016

奈良 公園の鹿 |

img69-1-31-017

|

img69-1-31-018

奈良 三笠山

|

img69-1-31-019

|

img69-1-31-020

奈良 猿沢池

|

img69-1-31-021

|

img69-1-31-022

奈良 大鐘楼

|

img69-1-31-023

|

img69-1-31-026

|

img69-1-31-027

|

img69-1-31-036

昭和16年

御祭神六百年・御創立五十年 大祭記念

吉野神宮発行

|

img69-1-31-037

|

img69-1-31-038

|

img69-1-31-039

|

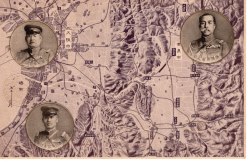

img69-1-31-030

参謀総長載仁親王

(昭和6年に参謀総長に就任)

北軍司令官南大将

南軍司令官本庄中将

|

img69-1-31-031  |

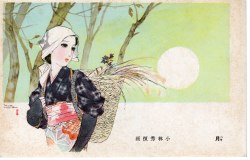

img69-1-31-034

月

少女の友絵はがき

小林秀恒画

|

img69-1-31-035

|

img69-1-31-040

|

img69-1-31-041

|

img69-1-31-044

img69-1-31-001

名勝絵葉書 奈良県の裏面  |

|

| 大正7(1918)年~昭和8(1934)年か? 奈良の絵葉書 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

No.1785

奈良猿沢池・奈良十三鐘・奈良衣掛松

|

No.1786

奈良大仏像・奈良大佛本堂・奈良大仏鐘楼・奈良大佛鐘

|

絵はがき VIEWS OF NARA

奈良 昭和初期~昭和8(1933)年発行 写真提供:成瀬匡章様 |

№1133 絵はがき 畳紙(No1117~1132)

VIEWS OF NARA 奈良

VIEWS OF NARA 奈良_thumb.jpg)

|

№1117 (奈良)大佛尊像

(御丈五丈三尺五寸)

DAIBUTSU SONZO NARA

大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA_thumb.jpg) |

№1118 (奈良)大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA

大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA_thumb.jpg) |

№1119 (奈良)大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA

大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA_thumb.jpg) |

№1120 (奈良)大佛鐘樓 DAIBUTSU SHORO NARA

大佛鐘樓 DAIBUTSU SHORO NARA_thumb.jpg) |

№1121 (奈良)東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA

東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) |

№1122 (奈良)東大寺三月堂 TOUDAIJI SANGAWATSUDO NARA

東大寺三月堂 TOUDAIJI SANGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) |

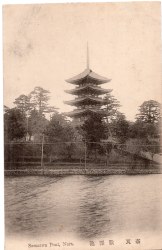

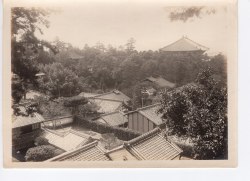

№1123 (奈良)興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA

東金堂と「花の松」が見られる興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA_thumb.jpg)

現在跡地にある「花の松の碑」より。

弘法大師手植えと伝えられる名木「花之松」は、姿が雄大で奈良で親しまれていた名木だったが、昭和12年に枯れてしまった。

興福寺側は深くこれを惜しみ、再興の企てがあって、諸方の援助を得た結果、昭和15年に「後継」の「花之松」が植栽された。

2代目も2008年に枯れて今は碑が残るだけ。

|

№1124 (奈良)興福寺南圓堂 KOFUKUJII NANENDO NARA

興福寺南圓堂 KOFUKUJII NANENDO NARA_thumb.jpg) |

№1125 (奈良)猿澤の池 SARUSAWA NO IKE NARA

猿澤の池 SARUSAWA NO IKE NARA_thumb.jpg) |

№1126 (奈良)春日神社樓門 KASUGAJINSYA ROMON NARA

春日神社樓門 KASUGAJINSYA ROMON NARA_thumb.jpg) |

№1127 (奈良)春日神社本社 KASUGAJINSYA HONSHA NARA 春日神社本社 KASUGAJINSYA HONSHA NARA_thumb.jpg) |

№1128 (奈良)春日神社境内 KASUGA SHRINE NARA

春日神社境内 KASUGA SHRINE NARA_thumb.jpg) |

№1129 (奈良)公園の鹿

DEER IN PARK NARA

公園の鹿 DEER IN PARK NARA_thumb.jpg) |

№1130 (奈良)三笠山

THE MIKASAYAMA NARA

三笠山 THE MIKASAYAMA NARA_thumb.jpg) |

|

№1132 東大寺縁起・大仏殿説明 (1)

_thumb.jpg) |

№1132 東大寺縁起・大仏殿説明 (2)

_thumb.jpg) |

|

|

(№1251~1259)絵はがき VIEWS OF NARA 奈良

昭和8(1933)年発行 写真提供:成瀬匡章様

№1117~1133と同じ写真であるが画質落ちる。印刷発行年が昭和8年以降になる(「郵便はがき」の表記。

セットになっていた葉書に昭和8年11月5日の消印あり) |

№1260 畳紙(№1251~1259)

「VIEWS OF NARA 奈良」

「VIEWS OF NARA 奈良」_thumb.jpg) |

№1251 (奈良)大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA

大佛尊像(御丈五丈三尺五寸)DAIBUTSU SONZO NARA_thumb.jpg) |

№1252 (奈良)大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA

大佛殿 DAIBUTSUDEN NARA_thumb.jpg) |

№1253 (奈良)大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA

大佛殿鏡池 DAIBUTSUDEN KAGAMIIKE NARA_thumb.jpg) |

№1254 (奈良)東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA

東大寺二月堂 TOUDAIJI NIGAWATSUDO NARA_thumb.jpg) |

№1255 (奈良)興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA

興福寺五重の塔 KOFUKUJII GOJYUNOTO NARA_thumb.jpg) |

№1256 猿澤の池 SARUSAWA NO IKE NARA

猿澤の池 _thumb.jpg) |

№1257 春日神社本社 KASUGAJINSYA HONSHA NARA

春日神社本社_thumb.jpg) |

№1258 (奈良)春日神社境内 KASUGA SHRINE NARA

春日神社境内_thumb.jpg) |

№1259 (奈良)春日神社一の鳥居 KASUGAJINSHA ICHINOTORII NARA

春日神社一の鳥居_thumb.jpg) |

|

|

| 絵はがき 静けき古都 昭和8(1933)年~ 発行 写真提供:成瀬匡章様 |

№1269 畳紙(№1261~1268)「靜けき古都」

「靜けき古都」_thumb.jpg) |

№1261 櫻花をいたむわが西行の旅姿 南円堂にふと思ひ出づ(奈良)

_thumb.jpg) |

№1262 古寺の裏のついぢを辿りつゝ愼ましきわが旅愁の瞳(奈良) _thumb.jpg) |

№1263 秋の陽にしづもり深き大寺のこの千年の朱の色ばも(奈良)

_thumb.jpg) |

№1264 大空にとけも入りなむ金堂のいらかのそりに陽は斜なり(奈良)

_thumb.jpg) |

№1265 早春の心何もてなぐさまむ今日もしみじみ塔をめぐれり(奈良)

_thumb.jpg) |

№1266 鹿の聲鐘の響にからむ夜は秋を悲しと少女等も言ふ(奈良)

_thumb.jpg) |

№1267 塔をめぐる冬枯木立夕陽影小鹿もわれにより添ふとせず(奈良)

_thumb.jpg) |

№1268 朝の陽のけぶりかゞよふ塔の上にあげし瞳を何にそらさむ(奈良) _thumb.jpg) |

|

|

|

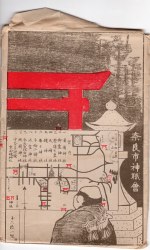

奈良市神職会 大正7(1918)年~昭和8(1933)年発行

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館

|

img69-1-29-001

|

img69-1-29-002

崇道天皇社

|

img69-1-29-003

|

img69-1-29-004

神鹿

|

img69-1-29-005

|

img69-1-29-006

漢国神社

|

img69-1-29-007

|

img69-1-29-008

春日神社

|

img69-1-29-009

|

img69-1-29-010

狭岡神社

|

img69-1-29-011

|

img69-1-29-012

氷室神社

|

img69-1-29-013

|

img69-1-29-014

鏡神社

|

img69-1-29-015

|

img69-1-29-016

豆比古神社

|

img69-1-29-017

|

img69-1-29-018

天神社  |

img69-1-29-019

|

img69-1-29-020

八幡神社

|

img69-1-29-021

|

img69-1-29-022

宇奈多理座高御魂神社

|

img69-1-29-023

|

img69-1-29-024

手向山神社

|

img69-1-29-025

|

img69-1-29-026

|

|

|

奈良市神職会 大正7(1918)年~昭和8(1933)年発行

奈良明新社製

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

img69-1-45-001

|

img69-1-45-002

崇道天皇社

|

img69-1-45-003

|

img69-1-45-004

神鹿 |

img69-1-45-005

|

img69-1-45-006

春日神社

|

img69-1-45-007

|

img69-1-45-008

狭岡神社 |

img69-1-45-009

|

img69-1-45-010

氷室神社

|

img69-1-45-011

|

img69-1-45-012

鏡神社

|

img69-1-45-013

|

img69-1-45-014

豆比古神社  |

img69-1-45-015

|

img69-1-45-016

天神社

|

img69-1-45-017

|

img69-1-45-018

八幡神社

|

img69-1-45-019

|

img69-1-45-020

宇奈多理座高御魂神社

|

img69-1-45-021

|

img69-1-45-022

手向神社

|

img69-1-45-023

|

img69-1-45-024

|

平城宮跡記念碑 建設地 絵葉書 大正2年3月使用

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

「平城宮跡」写真提供:成瀬匡章氏 |

img69-4-7-155

平城宮跡記念碑 建設地

奈良県・教育会

地理歴史学術大講演会 の印 |

大正2年3月の消印

|

№2659 「平城宮跡」

平城宮跡(奈良市)は市街の西に在り田圃の間点々として芝生存す田面より高きこと数尺殿堂寺廊の跡歴々として指摘すべし明治三十四年四月傍して(平城宮大極殿跡と記せり一千余年間無智の農民等が敢えてこれを犯す事なかりしは一奇と謂うべし又里俗之を大黒の芝と云う蓋し大黒は大極の訛りなるべし。 |

№2659宛名面

|

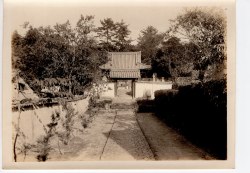

奈良 依水園 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館

|

img69-1-27-134

奈良 依水園

|

img69-1-27-135

|

|

|

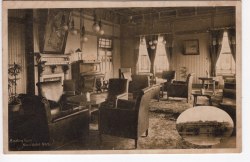

| 奈良ホテル 昭和8年以前発行 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

img69-4-4-202

喫煙室

|

img69-4-4-203

|

img69-4-4-204

応接室

|

img69-4-4-205

|

明治四十年陸軍特別 大演習記念

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

|

|

img69-4-5-002

春日神社・ 行在所 |

img69-4-5-003

明治四十年陸軍特別 大演習記念

|

|

|

img69-4-5-132

奈良公園

|

img69-4-5-133a

昭和2年5月28日消印

|

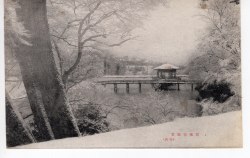

img69-4-5-142

鷺池の雪景

浮見堂と奈良ホテル

|

img69-4-5-143

昭和3年12月16日消印  |

img69-4-7-087

奈良 猿沢池

|

img69-4-7-088a

|

img69-4-7-117

奈良公園の神鹿

|

img69-4-7-118a

|

| 奈良市内写真 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

img69-4-13-016

奈良市内 水門町付近

|

img69-4-13-017

|

img69-4-13-018

奈良公園 知事官舎西側付近

|

img69-4-13-019

|

img69-4-13-020

奈良公園内 大運動場

|

img69-4-13-021

|

img69-4-13-022

奈良公園内

|

img69-4-13-023

|

img69-4-13-024

奈良公園内

|

img69-4-13-025

|

img69-4-13-026

大仏殿と鏡池

|

img69-4-13-027

|

img69-4-13-028

二月堂と良辨杉

|

img69-4-13-029

|

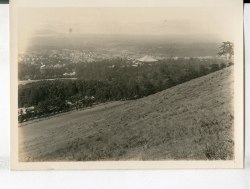

img69-4-13-030

若草山北麓より西

市街地を望む

|

img69-4-13-031

|

img69-4-13-032

手向山八幡神社前

|

img69-4-13-033

|

img69-4-13-034

夜警門付近

|

img69-4-13-035

|

img69-4-13-036

若草山麓 道路付近

|

img69-4-13-037

|

img69-4-13-038

東大寺正倉院正面

|

img69-4-13-039

|

img69-4-13-040

雲井坂付近 東大寺西大門跡

|

img69-4-13-041

|

img69-4-13-042

東大寺鐘楼

|

img69-4-13-043

|

img69-4-13-064

|

img69-4-13-065

|

|

|

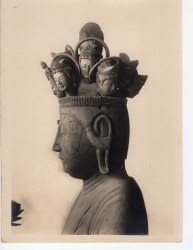

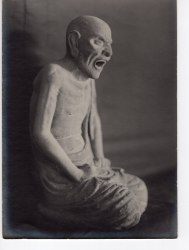

| 仏像ほか 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

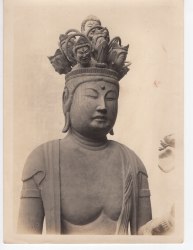

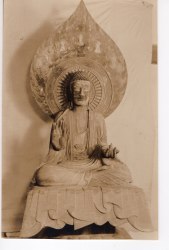

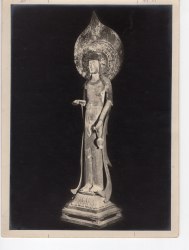

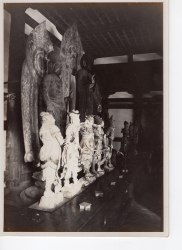

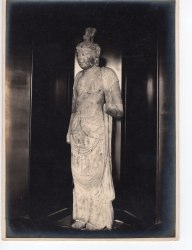

img69-4-13-113

大和国分寺

聖観音

|

img69-4-13-114

|

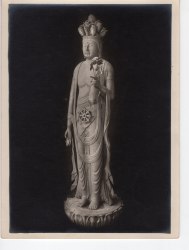

img69-4-13-115

大和国分寺

聖観音

|

img69-4-13-116

|

img69-4-13-117

|

img69-4-13-118

|

img69-4-13-107

|

img69-4-13-108

|

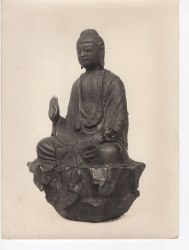

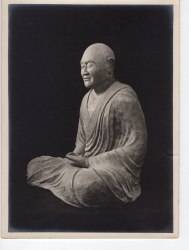

img69-4-13-119

西大寺薬師座像

|

img69-4-13-120

|

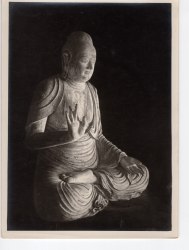

img69-4-13-121

室生寺弥勒堂

釈迦如来像

|

img69-4-13-122

|

img69-4-13-123

|

img69-4-13-124

|

img69-4-13-125

|

img69-4-13-126

|

img69-4-13-127

|

img69-4-13-128

|

img69-4-13-129

新薬師寺

|

|

img69-4-13-131

|

img69-4-13-132

|

img69-4-13-133

|

img69-4-13-134

|

img69-4-13-135

|

img69-4-13-136

|

img69-4-13-137

|

img69-4-13-138

|

img69-4-13-139

|

img69-4-13-140

|

img69-4-13-141

法華寺 横笛像

|

img69-4-13-142

|

img69-4-13-143

|

img69-4-13-144

|

|

|

発行年代 明治40年~大正7年

奈良家旅館新館

絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

|

399 奈良家旅館新館

|

399の宛名面

|

|

|

「奈良名勝と菊水樓」 発行:大正7年~昭和8年

写真提供:成瀬匡章氏 |

№3079 畳紙(№3074~3078)「奈良名勝と菊水樓」

「奈良名勝と菊水樓」_thumb.jpg) |

№3074 奈良 菊水樓旅舘(其一)

玄関 _thumb.jpg) |

№3075 奈良 菊水樓旅舘(其二)

南面

_thumb.jpg) |

№3076 奈良 菊水樓旅舘(其二) _thumb.jpg) |

№3077 奈良 菊水樓旅舘(客室)

_thumb.jpg) |

№3078 奈良 菊水樓旅舘(客室)

_thumb.jpg) |

№3074~3078 宛名面

|

|

観光大和歴史館 記念絵葉書 絵葉書発行:昭和15年(1940)2月11日~昭和17年(1942)

絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

№3092 畳紙(№3080~3091)「記念絵葉書 観光大和歴史館」

「紀念絵葉書 観光大和歴史館」_thumb.jpg) |

№3080 八咫烏

|

№3081 金鵄

|

№3082 神武天皇御即位

|

№3083 五十鈴媛命

|

№3084 聖徳太子・中大兄皇子

|

№3085 光明皇后

|

№3086 良辨杉

|

№3087 阿倍仲麻呂・和気清麻呂

|

№3088 大仏殿炎上

|

№3089 大塔宮

|

№3090 村上義光

|

№3091 楠正行

|

№3080~3091 宛名面

|

№3092 裏面

|

|

奈良県官幣大社 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館

発行期間:昭和8年~20年 |

img69-1-10-001

送呈 奈良県官幣社

|

img69-1-10-002

官幣大社広瀬神社

|

img69-1-10-003

|

img69-1-10-004

官幣大社龍田神社拝殿

|

img69-1-10-005

|

img69-1-10-006

官幣大社 大和神社

|

img69-1-10-007

|

img69-1-10-008

官幣大社 大神神社 拝殿

|

img69-1-10-009

|

img69-1-10-010

官幣大社石上神宮社殿

|

img69-1-10-011

|

img69-1-10-012

吉野神宮御社殿

|

img69-1-10-013

|

img69-1-10-014

春日神社 中門と社伝神楽

|

img69-1-10-015

|

img69-1-10-016

談山神社拝殿及び楼門 |

img69-1-10-017

|

img69-1-10-018

袋 裏面

|

|

|

|