| 宮 滝 ・ 国 栖 |

| 明治40(1907)年~大正7(1918)年 宮滝跡 写真提供:成瀬匡章様 |

№223 柴橋筏乘下ケ 吉野郡中庄村大字宮瀧

発行:藤田三思堂

明治40(1907)年~大正7(1918)年

|

№224 柴橋筏乘下ケ 吉野郡中庄村大字宮瀧

発行:藤田三思堂

明治40(1907)年~大正7(1918)年

|

№221・222 吉野川の急流 筏流し

明治40(1907)年~大正7(1918)年

|

|

| 大正7(1918)年~昭和8(1933)年 宮滝跡 写真提供:成瀬匡章様 |

№225 (大和)吉野川上流 宮瀧 Miyataki the upper course of River-Yoshino.

大正7(1918)年~昭和8(1933)年

吉野川上流 宮瀧 Miyataki the upper course of River-Yoshino._thumb.jpg) |

№1973 大和吉野川柴橋綠岸サツキノ名所

大正7(1918)年8月4日の消印

|

№1973宛名面a

大和吉野川柴橋綠岸サツキノ名所

大正7(1918)年8月4日の消印

|

|

| 宮滝遺跡 昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 |

_thumb.jpg)

№209 宮瀧の一部と秋戸河原

(下津野之に續く)

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg)

№210 夢淵

(象の小川此所に注ぐ)

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg)

№211 宮瀧の全景

(人家の右方に石葺 左方に礎石を發堀す)

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

№212 礎石の一部

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

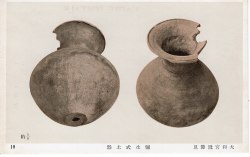

№219 大和宮瀧發見

合蓋彌生式土器 7

昭和8(1933)年以降 |

№220 大和宮瀧發見

合蓋彌生式土器 9

昭和8(1933)年以降 |

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

| 宮滝遺跡 昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 |

_thumb.jpg)

№971 宮瀧出土甕

(礎石の東方三十間の所より出土)

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg)

№972 夢淵又は夢の和太

(象の小川この所に注ぐ)

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg)

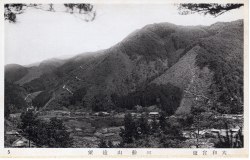

№973 象の中山

(礎石はこの桑園中にあり)

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

_thumb.jpg)

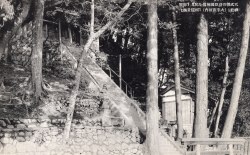

№974 象の小川の邊なる櫻木神社

(天武帝を祭る)

昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 |

| 吉野離宮址 宮瀧の風景 発行:中荘村保勝会 昭和2(1927)年~昭和8(1933)年 写真提供:成瀬匡章様 |

№1582 畳紙(№1572~1582)吉野離宮址 宮瀧の風景 中荘村保勝会

吉野離宮址 宮瀧の風景 中荘村保勝会_thumb.jpg) |

№1572~1581宛名面

|

№1572 吉野離宮址宮瀧の全景

|

№1573 夢淵又は夢の和太(象の小川この所に注ぐ)

_thumb.jpg) |

№1574 象の中山(礎石はこの桑園中にあり)

_thumb.jpg) |

№1575 象の小川の邊なる櫻木神社(天武帝を祭る)

_thumb.jpg) |

№1576 瀧つ河内(右方は明治二十五年破岩す)

_thumb.jpg) |

№1577 宮瀧の碧潭(六町餘り續く)

_thumb.jpg) |

№1578 礎石の一部發掘(上層に古瓦及び斎部土器出土)

_thumb.jpg) |

№1579 石葺の一部(整然たる溝あり上層に古瓦及び斎部土器出土)

_thumb.jpg) |

№1580 宮瀧出土古瓦

|

№1581 宮瀧出土甕

(礎石の東方三十間の所より出土)

_thumb.jpg) |

| 「宮瀧繪はがき」「第一輯 景觀」 昭和8(1933)年以降 写真提供:成瀬匡章様 |

№218 畳紙(№213~217)

「宮瀧繪はがき」「第一輯 景觀」

「宮瀧繪はがき」「第一輯 景觀」_thumb1.jpg) |

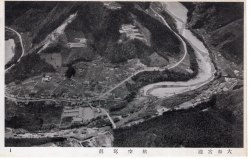

№213 大和宮瀧 航空冩眞 1

|

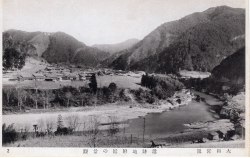

№214 大和宮瀧

遺跡地附近の景觀 2 |

№215 大和宮瀧

柴橋附近の吉野川 3  |

№216 大和宮瀧 三船山遠望 5 |

№217 大和宮瀧

遺跡より象山を望む 6  |

|

|

| 「宮瀧繪はがき」「第一輯 景觀」 昭和8(1933)年~20年 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

img69-1-7-001

宮瀧絵はがき

第一輯 景觀

|

img69-1-7-002

大和宮瀧 航空写真

|

img69-1-7-003

|

img69-1-7-004

大和宮瀧

遺跡地附近の景觀  |

img69-1-7-005

|

img69-1-7-006

大和宮瀧

柴橋附近の吉野川

|

img69-1-7-007

|

img69-1-7-008

大和宮瀧

夢の回渕と象の小川

|

img69-1-7-009

|

img69-1-7-010

大和宮瀧 三船山遠望

|

img69-1-7-011

|

img69-1-7-012

大和宮瀧

遺跡より象山を望む  |

img69-1-7-013

|

img69-1-7-014

袋裏面

|

|

|

| 「宮瀧繪はがき」「第二輯 弥生式土器」 昭和8(1933)年~20年 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館 |

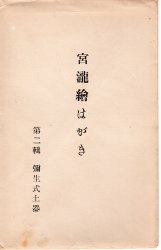

img69-1-7-015

宮瀧絵はがき

第二輯 弥生式土器

|

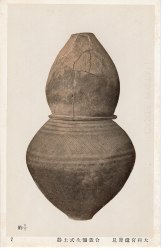

img69-1-7-016

大和宮瀧發見

合蓋彌生式土器  |

img69-1-7-017

|

img69-1-7-018

大和宮瀧發見

合蓋彌生式土器

|

img69-1-7-019

|

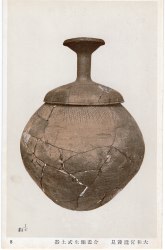

img69-1-7-020

大和宮瀧發見

合蓋彌生式土器

|

img69-1-7-021

|

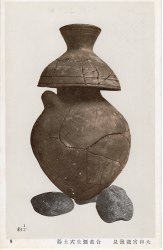

img69-1-7-022

大和宮瀧發見

彌生式土器 |

img69-1-7-023

|

img69-1-7-024

裏面

|

|

|

| 発行 昭和35(1960)年3月以降 「宮滝」 宮滝遺跡顕彰会 絵はがき提供:成瀬匡章氏 |

№2139 三船山

|

№2139 通信面

|

№2140 船張山

|

№2140 通信面

|

№2141 象の小川

|

№2141 通信面

|

№2142 滝つ河内

|

№2142 通信面

|

№2143 宮滝附近全景

|

№2143 裏面

|

№2144 畳紙(№2139~2143)「宮滝」(万葉編)

「宮滝」(万葉編)_thumb.jpg) |

№2144 畳紙(№2139~2143)「宮滝」(万葉編)裏面

「宮滝」(万葉編)裏面_thumb.jpg) |

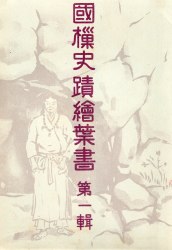

国樔史跡絵葉書 第一 輯・第二 輯 絵はがき所蔵:奈良県立図書情報館

「国樔景観」

絵はがき発行:昭和8年~20年頃 発行元:TAISHO |

img69-1-3-001

国樔史跡絵葉書 第一輯

|

img69-1-3-002

神武天皇の功臣国樔の祖石穂押別神の御子穴居跡「神岩」

(大字南国栖) |

img69-1-3-003

|

img69-1-3-004

天武朝の功臣国栖翁を祀る「御霊神社」

(大字窪垣内)

|

img69-1-3-005

|

img69-1-3-006

万葉に歌われし「司馬の野」遠く菅原神社樹叢上部に上代穴居の跡残れり

(大字野々口)

|

img69-1-3-007

|

img69-1-3-008

光明皇后納経の古刹と伝えらるる国栖薬師本堂並に宝物大般若経の一部(大字新子)

|

img69-1-3-009

|

img69-1-3-010

式内川上鹿塩神社御本殿並びに境内庭園の美観(大字南国栖)

|

img69-1-3-011

|

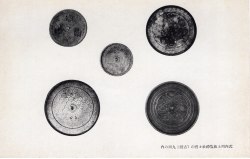

img69-1-3-012

式内川上鹿塩神社社宝の「古鏡」

九面の内

|

img69-1-3-013

|

img69-1-3-014

天武天皇縁の和田巌窟に同天皇を祀る「浄御原神社」(大字南国栖))

|

img69-1-3-015

|

img69-1-3-016

袋裏面

桜井写真場謹製 |

img69-1-3-017

国樔史跡絵葉書 第二輯  |

img69-1-3-018

若鮎躍る吉野川の「翁の渡し」並びに「バゝ河原」を望む  |

img69-1-3-019

|

img69-1-3-20

国樔の遠祖石穂押別命を祀る「式内川上鹿塩神社」孝元三十八年の創建なり(大字南国栖)

|

img69-1-3-21

|

img69-1-3-22

源平盛衰記に見ゆる天女天降りの処と伝う「衣笠山」(国栖山)の優姿、遠く「神の瀬」を望む。(大字南国栖)

|

img69-1-3-23

|

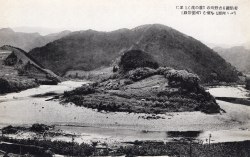

img69-1-3-024

天武天皇行在所白鳳山林泉寺並びに吉野川に望大字窪垣内全景

|

img69-1-3-025

|

img69-1-3-026

筏浮かぶ清流吉野川に雄大な影をうつす万葉の「耳が嶺」(大字南大野)

|

img69-1-3-27

|

img69-1-3-28

国栖奏で名高い 国樔村繁華の中心 「大字新子」の全景並びに「翁橋」を望む |

img69-1-3-29

|

img69-1-3-30

天武天皇国栖の占方として知らるる浄御原神社、脚下の碧潭「天皇渕」

(大字南国栖) |

img69-1-3-31

|

img69-1-3-32

袋裏面

桜井写真場謹製

|