東大寺 二月堂修二会 お水取り |

|||

| 二月堂の本尊、十一面観音菩薩の宝前において行う悔過法要として、天平勝宝4(752)年にはじめられ、現在まで続けられている。 12日の夜、本尊に供える香水を汲み上げる行事があることから「お水取り」の名がある。 また、「お松明」の名は、練行衆が二月堂に上堂する際、足元を照らす大松明で先導されることに由来。 |

|||

| お水取り 撮影:昭和35年(1960)3月 提供:小城一郎様 | |||

|

|

|

|

| お水取り 撮影:昭和38年(1963)3月 提供:小城一郎様 | |||

|

|

|

|

| 東大寺昭和41年(1966) 写真:厚見昌彦氏撮影 | |||

| |

お水取りのお松明 |

|

|

| お水取りのお松明 |

|

|

|

| 二月堂だったん帽いただかせの儀式 写真撮影:河本 お水取りの満行後の3月15日 修二会の行中に行われる「達陀」を勤める練行衆(僧侶)が被っていた帽子を子どもの頭に被せることで「無病息災と健やかな成長」を祈ります。 |

|||

| 平成21年(2009)3月15日 |

平成21年(2009)3月15日 |

平成21年(2009)3月15日 |

|

| お水取り 撮影:平成23年(2011)3月 提供:久門氏 | |||

|

|

|

|

| お水取り 東大寺二月堂 当日 撮影:平成27年(2015)3月12日 河本 | |||

| 二月堂参籠宿所の松明 |

二月堂 お水取りの閼伽井屋 |

開山堂の良辨椿 白い斑点の「糊こぼし」の椿 |

二月堂と良辨杉 |

| |

二月堂 お水取りの閼伽井屋 |

||

| 階段を登る松明 |

|

||

| お水送り (毎年3月2日)若狭神宮寺 東大寺の二月堂修二会の「お水取り」の聖水を若狭神宮寺の「閼伽井」で汲み上げ遠敷川に沿って1.5km上流の「鵜の瀬」へ運ばれ、 聖水はおごそかに深い淵へと注がれて行きます。この鵜の瀬に注がれた聖水は10日あまり後に奈良東大寺二月堂の若狭井に達し汲み上げられるという儀式。 |

|||

| 若狭神宮寺 東大寺二月堂へお水送りの寺 写真:2011/5/7 河本 |

若狭神宮寺境内 写真:2011/5/7 河本 |

若狭神宮寺境内 小浜市指定記念物 椎の木(スダジイ) 樹齢推定五百年  写真:2011/5/7 河本 |

|

| 神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

| 神宮寺お水送り「閼伽井」 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

||

| 鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

鵜の瀬付近 写真:2011/5/7 河本 |

| 若狭下根来 良弁和尚生誕の地 写真:2011/5/7 河本 |

若狭下根来 良弁和尚生誕の地 写真:2011/5/7 河本 |

||

| お水取り(儀式にそって) 写真撮影:大西瞳氏 | |||

| 2月18日 油はかり 写真撮影:大西瞳氏 修二会の間に使われる御燈明の油を献納する「油はかり」の日。 200年以上にわたって代々この役を担ってこられた「百人講」の皆さん。 |

|||

2018/2/18 10:37 |

2020/2/1811:02 |

2022/2/18 10:37 |

|

| 2月20日 別火入り(べっかいり) 写真撮影:大西瞳氏 3月1日より始まる本行に向けて、2月20日練行衆が「別火入り」し、が宿生活を送りながら、心身の準備をする。 別火とは、火打石で新たに打ち出した清らかな火を用い、俗世間と離れた空間で過ごす前行をいう。 11人の練行衆は東大寺戒壇院庫裏に設けた「別火坊」に入る。 |

|||

2016/2/20 18:53  |

2017/2/20 18:31  |

2018/2/20 18:35 |

|

2020/2/20 18:34 |

2022/2/20 18:01 |

2022/2/20 18:24 |

2022/2/20 18:24 |

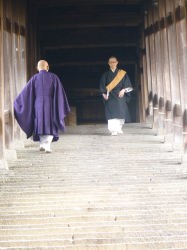

| 2月21日 社参 写真撮影:大西瞳氏 別火入の翌日(2月21日) 新人を除く練行衆は八幡殿・大仏殿・天皇殿・開山堂を順に参拝し修二会の無事を祈る行事。 和上を先頭に縦一列で巡拝し、開山堂参拝のあと湯屋で入浴(試みの湯)し身を清めるとともに行の決意を固める。 |

|||

平成24年(2012)2月21日 13:21 |

平成24年(2012)2月21日 14:03 |

平成26年(2014)2月25日12:58  |

平成26年(2014)2月25日13:05 |

平成26年(2014)2月25日13:25 |

平成28年( 2016) 2月21日 13:07 |

平成28年( 2016) 2月21日  |

|

令和4年(2022)2月21日  |

令和4年(2022)2月21日 |

令和4年(2022)2月21日 |

令和4年(2022)2月21日 |

令和4年(2022)2月21日 |

令和4年(2022)2月21日 |

||

| 2月21日 注連蒔き・注連縄結界 写真撮影:大西瞳氏 二月堂修二会の舞台となる同堂周辺に張る注連縄を選ぶ「注連蒔き(しめまき)」儀式。練行衆が巡拝した社参の後、補佐役の堂童子が遠敷社と飯道社を参拝し、石段の途中から下で待ち受ける童子に注連縄を撒く。結界には童子が受け取ったものだけを使用する。(落としたものは使用しない) 童子は二月堂南の石段や三昧堂横石段、法華堂前の燈籠などに注連縄を張る。 |

|||

| 2022/2/21 14:37 飯道社前の石段の途中からしめ縄を撒く堂童子  |

2016/2/21 14:22  |

2022/2/21 14;48  |

|

| 2014/2/28 15:51 塔頭等に掛ける  |

2020/2/29 18;25 注連縄を張って結界  |

||

| 2月21日 試みの湯 写真撮影:大西瞳氏 社参の後、練行衆が二月堂近くの湯屋で「試みの湯」に入って身を清め、二月堂の舞台から聖武天皇陵墓を拝する。 |

|||

| 2012/2/21 13:30 練行衆が並んで湯屋に向かう。白い布を手渡されて湯屋に入る。  |

2012/2/21 13:58湯屋から出てきて、入るとき渡された白い布を返還し、その後二月堂登り廊を経て二月堂へ |

||

| 奉納竹 写真撮影:大西瞳氏 2月11日頃、お松明に使われる竹野奉納行事「竹送り」がはじまる。 長さ6~8m、周囲30cm、長さと重量があるので操る際にバランスを取るため根付きの竹を用いる。 |

|||

2012/2/29 |

2013/2/28 |

2022/2/25 |

2022/2/28 15:50 |

| 2月28日または29日 参篭宿所入 写真撮影:大西瞳氏 修二会にこもる練行衆11名は別火坊での前行を終え、二月堂下にある参篭宿所に入り、本行が始まる。2月末日。 |

|||

2022/2/28 12:35 |

2022/2/28 15:13 |

2014/2/28 15:18  |

2012/2/29 14:40  練行衆が参詣宿所に入る前に、本行で使われる荷物が別火坊から運ばれて来ました。童子さんにより所定の場所に運び入れられる。 |

2012/2/29 16:05 |

2020/2/29 12:44 |

2020/2/29 15:33  修二会にこもる練行衆11名は別火坊での前行を終え、二月堂下にある参篭宿所に入り、本行が始まる |

2012/2/21 12:13  |

2016/2/29 15;48  |

2017/2/28 13:00  |

2017/2/28 16:57 新人しゅうらい  |

|

| 2月28日又は29日 大中臣祓い・天狗寄せ 写真撮影:大西瞳氏 練行衆11名が参籠宿所に移り、日が沈んだころ、神道的・密教的な御祓い作法「大中臣祓」(おおなかとみのはらえ)が呪師(しゅし)によって執行される。 夕暮れとき、呪師(しゅし)が行なう神秘性に天狗が騒ぎ出すといわれ「天狗寄せ」ともいわれる。 祓いが終わると食堂西側に注連縄が掛けられ、二七日の修二会の準備が整ったことになる。 |

|||

2012/2/29 18:00 |

2012/2/29 18:01 |

2012/2/29 18:02 |

2012/2/29 18:05 |

2013/2/28 17;59 |

2022/2/28 18:01 |

2022/2/28 18:02 |

2022/2/28 18:05 |

2022/2/28 18:05 |

2022/2/28 18:05 |

2020/2/29 18:15 |

|

| 3月1日 上堂直前の練行衆 写真撮影:大西瞳氏 | |||

2010/3/1 17:19 |

|||

2016/3/10 19:02  |

2016/3/10 19:02  |

2016/3/10 19:05  |

2016/3/10 19:12  |

2016/3/10 19:14  |

|||

| 3月1日~14日 初夜(そや)上堂松明 写真撮影:大西瞳氏 | |||

2009/3/10 19:09 |

2010/3/2 19:05 |

||

2011/3/1 19:22 初夜 |

2011/3/4 19:17  |

2011/3/8 19:10 |

|

2012/3/519:09 |

2012/3/6 19:10 |

||

2013/3/9 19:04 |

2013/3/9 19:17 |

2013/3/1 19:19 |

2013/3/9 19:09 |

2013/3/12 19:38 |

|||

2014/3/3 19:17 |

2014/3/4 19:17 |

2014/3/10 19:03 |

2014/3/13 19:13 |

2015/3/13 18:58 |

2015/3/13 19:05 |

2015/3/6 1:02 |

2015/3/6 1:03 |

2015/3/3 19:04 |

2015/3/6 |

2015/3/6 19:15 |

2015/3/9 19:04 |

2015/3/10 18:57 |

2015/3/10 19:02 |

2015/3/6 1:10_thumb.jpg) |

2015/3/6 1:11_thumb.jpg) |

2015/3/2 19:19 |

2015/3/6 1:13 |

2015/3/6 1:19 |

2015/3/6 1:52 |

2016/3/3 19:15 |

2016/3/3 19:29 |

2016/3/4 19:06 |

2016/3/7 19:21 |

2016/3/9 19:23 |

2016/3/13 19:08 |

||

2017/3/11 19:20 |

2017/3/11 19:20 |

2017/3/12 19:43 |

2017/3/13 19:17 |

2017/3/14 18:26 |

|||

2020/3/5 19:22 |

2020/3/6 19:04 |

2020/3/8 19:13 |

2020/3/8 19:15 |

2020/3/9 19:28 |

|||

2022/3/2 19:11 |

2022/3/2 19:17 |

2022/3/2 19:19 |

2022/3/5 19:11 |

2022/3/5 19:17 |

2022/3/6 19:07 |

2022/3/8 19:10 |

2022/3/9 19;16 |

2022/3/11 19:15 |

2022/3/11 19:15 |

2022/3/13 19:05 |

2022/3/13 19:09 |

| 嫁入松明 | |||

2018/3/10 19:14 |

2020/3/4 19:17 |

||

| 下堂風景 写真撮影:大西瞳氏 日付が変わるまで厳しい修行が続き、一日の行が終わると、練行衆たちは「手水」と叫びながら、松明を持つ童子の先導で廊下を一気に駆け下りる。 下堂の留守中に、天狗が二月堂に入らないよう、「手水のため少し下堂するだけ」と言って天狗をだますために唱える。。 |

|||

下堂 2015/3/6 1:11 |

|||

| 3月12日 籠松明 写真撮影:大西瞳氏 12日夜は、連日ともされる「お松明」の中でも、最も大きな「籠松明」11本が登場する。 長さ8m、重さ約70Kg |

|||

2016/3/12 18:15 |

2016/3/12 19:41 |

2016/3/12 19:50 |

2018/3/12 19:36 |

| 3月13日午前1時半過ぎ(12日深夜) お水取り 写真撮影:大西瞳氏 雅楽が響く中、松明に導かれた練行衆らが二月堂下の「閼伽井屋(あかいや)」に向かう。 中の井戸からくんだ水は二月堂の本尊十一面観音に供える。 修二会に呼ばれた神々のうち、釣りをして遅刻した若狭の遠敷(おにゆう)明神が、お詫びに水を送ると約束した伝説に由来する。 |

|||

| 2015年3月12日深夜 お水取り 雅楽が響くなか、筒状の松明を先頭にした列が二月堂わきの階段を下りる。 _thumb.jpg) |

|||

| 3月14日 尻焦がし・尻付き松明 写真撮影:大西瞳氏 14日はその年の最後「お松明」で、次々と上がった10本の大松明が舞台に並ぶ。 大松明が通常より短い間隔で上堂し、前を歩く練行衆のすぐ後に燃える次の松明が続くことから「尻焦がし」「尻つけ」と呼ばれる。 10本の大松明は練行衆を堂内に送ると、二月堂の舞台上に整列。一斉に回され、滝のような火の粉が舞い飛ぶ。 |

|||

2014/3/14 18:31  |

2016/3/14 18:36 |

2022/3/14 18;38 |

|

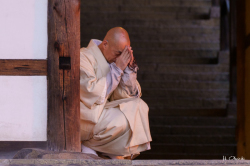

| 食堂作法 写真撮影:大西瞳氏 練行衆は正午ごろ一日一回の食事をとる。(食堂作法) 食作法では、練行衆は長い祈願を続ける。その後ようやく一汁二菜の精進の献立を無言で食べる。 食事後、練行衆はひとりひとり外へ出てくる。白い紙で包んだご飯を鳥や獣に施す「生飯投げ」をする。 そのあと、本堂内陣へ上堂し「悔過作法」を行う。 |

|||

| 2015/3/12 11:47 正午の鐘の音で、南西の出仕口から食堂へ入る。  |

2022/3/2 13:02 生飯投げが終わって食堂の西側に並ぶ。  |

2022/3/2 13:02  |

2022/3/2 13:02 一旦参籠宿所にもどる。  |

| 2015/3/12 12:52 そのあと、本堂内陣へ上堂し「悔過作法」に向かうう練行衆。  |

2022/3/2 13:03  |

2022/3/14 13:01 |

|

| 生飯(さば)投げ 写真撮影:大西瞳氏

鳥獣に一握りの飯を施す「生飯投げ」だ。これを知ってか、カラスやシカも毎回のように姿を見せ、参拝者らの話題になっている。 |

|||

2020/3/3 13:00 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

2022/3/14 13:04  |

2022/3/14 13:04  |

2022/3/14 13:4  |

2017/3/2 13:11 |

2015/3/9 12:54  |

2020/3/3 13:00  |

||

| 参籠衆 の構成 練行衆+ 三役(堂童子、小綱兼小守、駈士) 練行衆と三役合わせた14人にそれぞれ1人ずつに童子(どうじ)が付きます。 |

|||

| 堂童子 (どうどうじ) 写真撮影:大西瞳氏 礼堂・外陣・閼伽井屋等を掌握し、練行衆の勤行に付随する外練作法を担当。 |

|||

2020/2/21 15:10 |

2020/2/29 18:26  |

2020/2/29 18;27  |

|

| 小綱(しょうこう)兼小守 写真撮影:大西瞳氏 法会の会計・雑法務の担当。 |

駈士(くし) 写真撮影:大西瞳氏 湯屋を掌握し、雑法務にたずさわる。 |

||

2022/2/21 13:37 |

2022/2/28 16:32 |

||

| 童子 (どうじ) 写真撮影:大西瞳氏 練行衆と三役合わせた14人にそれぞれ1人ずつに童子(どうじ)が付きます。 |

|||

2013/2/28 14:47 |

2014/2/28 14:17 |

2016/2/26 13:54 |

2020/3/3 12:20 |

2022/2/25 13:47 |

2022/2/25 13:48 |

2022/2/25 13:50 |

2022/2/26 14:13 |

2022/2/28 16:58 |

|||

| 加供奉行 (かくぶぎょう) 写真撮影:大西瞳氏 練行衆の四職堂司につく。 |

|||

2018/2/21 14:01 |

2020/3/9 11:13  |

||

| 湯屋風景 写真撮影:大西瞳氏 | |||

2015/3/12 0:58 |

2016/3/9 15:15 |

2022/2/28 16:41 |

2022/2/28 16:49 |

| 全景・その他 写真撮影:大西瞳氏 | |||

2011/3/7 17:58  |

2013/2/15 12:09 |

2013/2/19 11:09 |

2013/2/28 18:14  |

2015/3/6 1:55 |

2020/3/ 17:49 |

2020/3/3 17:53 |

2020/3/7 17:52 |

| 東大寺二月堂修二会 お水取り (動画) | |||

| 平成18年(2006)3月9日 お水取り (動画)リンクは画像から  |

平成18年(2006)3月9日 | 動画撮影:河本 勝 氏 | 7分58秒 |

平成27年(2015)3月12日 お水取り.jpg) |

平成27年(2015)3月12日 | 動画撮影:河本 勝 氏 | 8分54分 |