過去の図書館劇場(平成23年度)(県立図書情報館館長公開講座)

今年度のメインテーマは、「奈良・大和学入門 記紀万葉の時代から現代まで。時の流れから、奈良の姿を探る6回講座です。

なお、本公開講座は毎回、奇数月の第4土曜日の 13:00~16:00 に開催します。

- 図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座) 第6幕

- 図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座) 第5幕

- 図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座) 第4幕

- 図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座) 第3幕

- 図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座) 第2幕

- 図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座) 第1幕

図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座)第6幕 [終了]

終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.2MB]

- 日時

- 平成24年3月24日(土) 13:00 ~ 16:00 (開場 12:00)

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 奈良・大和学入門(6)

- ~記紀万葉の時代から現代まで(6)~

- プログラム

-

- 講演① 「古事記をよむ(6) 『古事記』と出雲神話」 千田 稔(当館館長)

- 朗読 小泉八雲著 平井呈一訳『神々の国の首都』より 都築 由美氏(フリーアナウンサー)

- 講演② 「天武天皇と『古事記』-『古事記』は未完の書か」 塚口義信氏(堺女子短期大学名誉学長・名誉教授)

- 参加者数

- 約300名

- 参加料

- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。

- 主催

- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会

- 問合せ先

-

〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地

奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅵ第6幕」担当

TEL 0742-34-2111

FAX 0742-34-2777

塚口 義信(つかぐち よしのぶ)

昭和21年大阪府柏原市生まれ。関西大学講師、堺女子短期大学学長・教授などを経て、

現在、堺女子短期大学名誉学長・名誉教授。文学博士。奈良県香芝市文化財保護審議会

会長、奈良県北葛城郡河合町文化財保護審議会会長、奈良県北葛城郡広陵町文化財保護

審議会委員、大阪府柏原市文化財保護審議会会長、大阪府柏原市歴史資料館等運営協議

会会長、(財)大阪府八尾市文化財調査研究会評議員、大阪大谷大学非常勤講師。

研究領域は、日本古代史。

- 主要著書

-

- 『神功皇后伝説の研究』(創元社)

- 『関西の風土と歴史』(山川出版社)

- 『ヤマト王権の謎をとく』(学生社)

図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座)第5幕 [終了]

終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、3.7MB]

- 日時

- 平成24年1月28日(土) 13:00 ~ 16:00 (開場 12:00)

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 奈良・大和学入門

- ~記紀万葉の時代から現代まで(5)~

- プログラム

- 参加者数

- 約300名

- 参加料

- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。

- 主催

- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会

- 問合せ先

-

〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地

奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅵ第5幕」担当

TEL 0742-34-2111

FAX 0742-34-2777

千田 嘉博(せんだ よしひろ)

奈良大学 文学部 文化財学科 教授、城郭考古学。

1963年、愛知県生まれ。奈良大学 文学部 文化財学科 卒業後、名古屋市見晴台考古資料館 学芸員を経て、

国立歴史民俗博物館 考古研究部 政治遺跡研究部門 助手、助教授。1995年に文部省在外研究員としてドイツ考古学研究所、

イギリス・ヨーク大学に留学。2000年に大阪大学より博士(文学)の学位を授与される。

2005年から、奈良大学 文学部 文化財学科の教員となる。中学生から山城の探検をはじめ、現在は各地の自治体と協力して

全国の城の調査や整備にたずさわる。またモンゴルで11世紀の城跡を学生とともに発掘している。

2011年にNHK教育テレビ「直伝和の極意:体感・実感にっぽんの名城」の講師を勤め、

NHKラジオ深夜便の「大人の旅ガイド城めぐり」講師として出演中。

- 主要著書

-

- 『織豊系城郭の形成』(東京大学出版会)

- 『戦国城を歩く』 (ちくま学芸文庫)

- 『都市と城館の中世』(高志書院)

図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座)第4幕 [終了]

終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.2MB]

- 日時

- 平成23年11月26日(土) 13:00 ~ 16:00 (開場 12:00)

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 奈良・大和学入門

- ~記紀万葉の時代から現代まで(4)~

- プログラム

-

- 講演① 「古事記をよむ(4)『古事記』の成立」 千田 稔(当館館長)

- 朗読 高城修三著『神々と天皇の宮都をたどる』 都築 由美氏(フリーアナウンサー)

- 講演② 「纒向王権と卑弥呼」 寺澤 薫氏(桜井市纒向学研究センター設立準備顧問、奈良大学文学部文化財学科講師)

- 参加者数

- 約200名

- 参加料

- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。

- 主催

- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会

- 問合せ先

-

〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地

奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅵ第4幕」担当

TEL 0742-34-2111

FAX 0742-34-2777

寺澤 薫(てらさわ かおる)

1950年東京都葛飾区生まれ。1973年同志社大学文学部文化学科卒業。

奈良県立橿原考古学研究所主任研究員、総括研究員、シルクロード学研究センター研究交流課長補佐、奈良県立橿原考古学研究所調査第1課長、奈良県教育委員会文化財保存課主幹、

奈良県立橿原考古学研究所調査研究部長、総務企画部長などを経て、2011年3月退職。4月から桜井市纒向学研究センター設立準備顧問、奈良大学文学部文化財学科講師。

1995年より学術誌『古代学研究』の編集主幹。2009年より 「古代学研究会」 代表。

2002年第15回濱田青陵賞受賞。

- 専門分野

- 日本考古学(弥生時代の政治史とヤマト王権の成立に関する考古学的研究)

今後は、国家形成論、都市形成史、東アジアとの比較文化史的研究(とくに農耕文化やイデオロギーに関わることなど)を深めていきたい。 - 主要著書

-

- 『王権と都市の形成史論』(弥生時代政治史研究Ⅳ)(吉川弘文館、2011年)

- 『講座 日本考古学』弥生時代(上・下)(青木書店、2010年)

- 『青銅器のマツリと政治社会』 (弥生時代政治史研究Ⅲ)(吉川弘文館、2009年)

- 『考古資料大観』 第10巻(弥生・古墳時代/遺跡・遺構編)(小学館、2004年)

- 『王権誕生』 (『日本の歴史』 02巻) (講談社、2000年)

- 『最新邪馬台国事情』(白馬社、1999年)

- 『弥生土器の様式と編年』 (近畿編Ⅰ・Ⅱ)(木耳社、1989-1990年)

- 『日本の古代遺跡』 5(奈良中部)(保育社、1983年)

図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座)第3幕 [終了]

終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.3MB]

- 日時

- 平成23年9月24日(土) 13:00 ~ 16:00 (開場 12:00)

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 奈良・大和学入門

- ~記紀万葉の時代から現代まで(3)~

- プログラム

-

- 講演① 「古事記をよむ(3)『古事記』にみる植物」 千田 稔(当館館長)

- 朗読 『真珠の小箱2 奈良の夏』より 足立巻一「平城宮跡と棚田嘉十郎」 都築 由美氏(フリーアナウンサー)

- 講演② 「遺跡から古代建築を読む」 清水 重敦氏(奈良文化財研究所文化遺産部 景観研究室長、京都大学大学院客員准教授)

- 参加者数

- 約250名

- 参加料

- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。

- 主催

- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会

- 問合せ先

-

〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地

奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅵ第3幕」担当

TEL 0742-34-2111

FAX 0742-34-2777

清水 重敦(しみず しげあつ)

独立行政法人国立文化財機構 奈良文化財研究所 景観研究室長。

昭和46年、東京都生まれ。平成5年東京大学工学部卒業。平成11年同大学大学院工学系研究科博士課程満期退学。

博士(工学)。古代遺跡から近代建築に至るまで、建築の歴史を幅広く研究するとともに、都市景観の保全や

歴史的建造物の保存・活用に携わる。平成22年4月に竣工した平城宮第一次大極殿の復元研究にも長く関与した。

主な著書に、

『擬洋風建築』(至文堂、2003年)、

『復元思想の社会史』(共著、建築資料研究社、2006年)、

『復元 幻の大寺院 新薬師寺の謎に挑む』(NHK出版、2011年)

等がある。

平成21年度より京都大学大学院人間・環境学研究科客員准教授を務める。

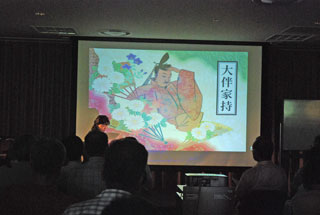

図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座)第2幕 [終了]

終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.2MB]

- 日時

- 平成23年7月23日(土) 13:00 ~ 16:00 (開場 12:00)

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 奈良・大和学入門

- ~記紀万葉の時代から現代まで(2)~

- プログラム

- 参加者数

- 約280名

- 参加料

- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。

- 主催

- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会

- 問合せ先

-

〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地

奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅵ第2幕」担当

TEL 0742-34-2111

FAX 0742-34-2777

坂本 信幸 (さかもと のぶゆき)

1947年(昭和22)3月26日、高知県生まれ。1972年(昭和47)3月、同志社大学大学院文学研究科国文学専攻修士課程修了。

大谷女子大学助教授、奈良女子大学教授、奈良女子大学大学院教授を経て、2010年(平成22)定年退職。

現在、奈良女子大学名誉教授、高岡市万葉歴史館館長。財団法人奈良県万葉文化振興財団評議員。全国万葉協会顧問。

飛鳥を愛する会副会長。瀬戸内海文化を考える会代表。萬葉学会代表。上代文学会理事。美夫君志会理事。

共編著に

『古代の歌と説話』、『万葉事始』、『セミナー万葉の歌人と作品』(全12巻)、『万葉集CD-ROM版』、

『萬葉集索引』、『萬葉拾穂抄影印翻刻』(全4冊)、『万葉びとの言葉とこころ―万葉から万葉へ』

『萬葉集電子総索引(CD-ROM版)』『NHK 日めくり万葉集』監修。歌集『雪に恋ふ』ほか。

図書館劇場Ⅵ(県立図書情報館館長公開講座)第1幕 [終了]

終了しました。多数のご参加ありがとうございました。

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.4MB]

- 日時

- 平成23年5月28日(土) 13:00 ~ 16:00 (開場 12:00)

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 奈良・大和学入門

- ~記紀万葉の時代から現代まで(1)~

- プログラム

- 参加者数

- 約300名

- 参加料

- 参加料(資料代等)としてお一人様500円を当日受付にて徴収します。

- 主催

- 奈良県立図書情報館、古都物語実行委員会

- 問合せ先

-

〒630-8135 奈良市大安寺西1丁目1000番地

奈良県立図書情報館 「図書館劇場Ⅵ第1幕」担当

TEL 0742-34-2111

FAX 0742-34-2777

青山 茂 (あおやま しげる)

1924年生まれ。旧制郡山中学、旧制松山高等学校文科を経て京都大学法学部卒。

毎日新聞社奈良支局で十一年間、美術文化担当記者。大阪本社学芸部副部長、編集局部長を経て退社。

76年から帝塚山短期大学教授。日本文化史、大和文化論、奈良学を講義、95年から名誉教授。

古都調査保存協力会長、奈良国立博物館評議員、飛鳥資料館運営協議会長。

「大和歴史散策1~4」

(山の辺・飛鳥・

斑鳩・葛城・

奈良・生駒 ・

吉野・十津川)、

「奈良の年中行事」、

「奈良の街道筋(上・下)」

他、著作多数。

また、西岡常一との対談

「斑鳩の匠・宮大工三代」

や

「正倉院の匠たち」

など、伝統技術の紹介再評価の仕事でも注目される。

第3期「図書館劇場友の会」ご案内

平成18年5月からの開催以来、多数の方にご参加いただいております、千田稔館長公開講座「図書館劇場」。 今年度第3期「図書館劇場友の会」会員を募集します。 千田館長はじめ、多彩なゲスト講師の講座と都築由美さんの朗読により浮き彫りにする図書館劇場、 皆様のご参加・ご入会を心よりお待ち申し上げております。

- 特典

-

- 図書館劇場(全6回)に、お申込みなくご参加いただけます。(各回の資料代は不要です。)

- 会員には、会員証を発行します(1年度間有効)。

- 「図書情報館イベント情報」をお届けします。

- 館長を交えた、会員限定「館長文化サロン」に参加することができます。 (食事会となった場合、お食事代金等は実費となります。)

- 年会費

- 3,000円(年度途中にご入会の場合でも同額となります。)

※一旦納入された会費はご返金いたしかねます。 - お申込み方法

- 2階貸出・返却カウンターにて会費を添えて申込みください(会員証は後日送付します)。 FAX、メールにてお申込みいただき、会費を下記にお振込ください。お振込確認後に会員証を送付します。 なお、誠に恐縮ですが、振込等にかかる手数料は、お申込み者のご負担でお願いします。

- (銀行振込) 南都銀行大宮支店 普通 0587502

古都物語実行委員会委員長

奈良県立図書情報館 館長 千田 稔

(郵便振替) 加入者名:古都物語実行委員会

口座番号:00940-2-280620

図書館劇場への参加は、これまでどおり各回ごとの参加も受付けています。(当日資料代1人500円)