過去の図書館劇場(平成18年度)(県立図書情報館館長公開講座)

- 図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座) 第六幕

- 図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座) 第五幕

- 図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座) 第四幕

- 図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座) 第三幕

- 図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座) 第二幕

- 図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座) 第一幕

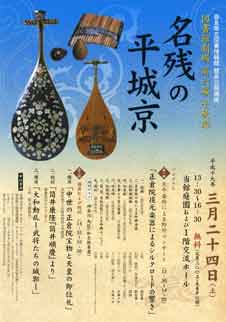

図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座)第六幕

画像をクリックすると、大きいサイズでご覧いただけます。[PDFファイル、1.9MB]

- 日時

- 平成19年3月24日(土) 13:30〜16:30

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 図書館劇場 『名残の平城京』 第6幕 千秋楽

- 第1部(13:30〜14:20)

-

天平楽府 によるコンサート「正倉院復元楽器によるシルクロードの響き」

演奏者:天平楽府(てんぴょうがふ)(拝簫(はいしょう)・土笛: 劉 宏軍(りゅう ほんじゅん)、 五絃琵琶: 閻 傑(えんき)、 琴: 片岡 リサ)

特別ゲスト: 神奈川 馬匠(ばしょう)氏 (宇陀郡御杖村在住の和太鼓奏者) - 第2部(14:35〜16:30)

- 参加者数

- 約350名

天平楽府 (てんぴょうがふ)

奈良・正倉院の復元楽器を演奏する室内楽グループ。

正倉院には、遣唐使の帰国や東大寺の大仏開眼供養(西暦752年)の折に、楽人をはじめ渡来人たちが、シルクロードを経て携えて来たと思われる楽器や伎楽面などの文物が、

大切に保有されています。くご、五絃琵琶、四舷琵琶、げんかん、尺八、筝、拝しょう、じ鼓など、これら正倉院の楽器は、1300年余りの歳月を経て今もなお輝きを放っています。

中でも、完全な形で現存する五絃茸琶は、世界に唯一といわれ、貴重な文化遺産です。作曲家で笛の名手でもある劉宏軍は、正倉院の資料を基に古今の文献を調べ、

多くの研究者や音楽家の助言を得つつ、これらの楽界の復元に取り組みました。更に、内外の第一線で活躍する演奏家に呼びかけ、正倉院の復元楽器を演奏するグループ

「天平楽府」を創設、自ら主宰者としてコンサート、古代楽譜の現代譜への訳譜・複曲など精力的に活動を続けています。

劉 宏軍 (りゅう ほんじゅん)

「天平楽府」主宰・音楽監督。中国遼寧省大連に生まれる。瀋陽音楽学院卒業。国立中国京劇院楽隊、中央音楽院の作曲研究課を経て国立中国歌劇舞劇院弦楽隊に入り、 首席フルート奏者を勤める。80年に来日以来、アジア民族音楽の研究、演奏、作曲活動を始める。特に日本の正倉院が収蔵する唐時代の古典楽器の復元を行い、 その復元楽器18種類を駆使したオーケストラ「天平楽府」を結成して新しい音楽活動に情熱を傾けている。

閻 傑 (えん き)

中国大連生まれ。瀋陽音楽大学卒。優秀な琵琶走者として来日。すばらしいテクニックと音楽表現の持ち主。パリのルーブル博物館での天平楽府と三宅一生のコラボレーションにも 五弦琵琶奏者として参加。フランス国営テレビ、ニューヨークタイムズなどにも紹介されている。

片岡 リサ

大阪音楽大学卒業、同大学専攻科修了。幼少より箏・三絃を始め、数々のコンクールの児童の部・一般の部において第1位を受賞。 平成13年度 文化庁芸術祭新人賞を、洋楽邦楽問わず史上最年少で受賞するなど、様々な賞を受賞。オーケストラとの共演やオペラ出演、TV・ラジオ出演など精力的な活動を行ない、 邦楽を担う新しいタイプの演奏家として評価されている。現在、大阪音楽大学・同志社女子大学講師。宮城社師範。

神奈川 馬匠(ばしょう)

大阪出身。和太鼓集団天鼓(現OSAKA打打打団天鼓)の創設に参加。中心メンバーとして11年間所属する。和太鼓奏者として、国内外問わず様々な イベントや、ライブコンサートで活躍。1998年より奈良県宇陀郡御杖村を拠点に、幅広い音楽活動を展開している。

武田 佐知子 (たけだ さちこ)

東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程史学専攻修了。文学博士(東京都立大学、1985)。 現在、大阪外国語大学 外国語学部 国際文化学科 比較文化講座 教授。専門分野は、日本史学、古代史、服装史、女性史。 三世紀以降、現在に至る、日本列島の固有の衣服の存在形態を明らかにし、それが現行の和服に通底していること、さらにかかる男女同型の衣服の在り方が、 日本の社会、および王権に、どのように関連しているかを論じる。 衣服やかぶりものを通じて、国家、社会、身分や階級、そして国際的交通を考えている。最近は、三世紀以降、七世紀に至る間の、史料的空白時代について、 その間隙を埋める作業をしている。埴輪の男子全身像に表現される衣服の起源を、五世紀の国際関係、特に中国の册封との関連において考え、倭王とその僚属に与えられた 将軍号に付随して賜与された衣服が、コピーされて、首長層の間で着用され、東国で広まった可能性を考えている。 サントリー学芸賞思想歴史部門(1985)、濱田青陵賞(1995)、紫綬褒章(2003)。

- 著書

-

- 「古代国家の形成と衣服制―袴と貫頭衣―」吉川弘文館 1984

- 「信仰の王権 聖徳太子―太子像をよみとく―」中央公論社 中公新書 1993

- 「衣服で読み直す日本史」 朝日選書 1998

- 「娘が語る母の昭和」 朝日選書 2001

図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座)第五幕

- 日時

- 平成19年1月27日(土) 13:30〜16:30

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 「東大寺炎上」

- プログラム

- 参加者数

- 約350名

徳永 誓子 (とくなが せいこ)

東大寺史研究所研究員。京都大学大学院文学研究科日本史学出身。専攻日本中世史。

- 著書

-

- 東アジア恠異学会編『怪異学の技法』(共著、臨川書店、2003年)

- 「後鳥羽院怨霊と後嵯峨皇統」(『日本史研究』512号、日本史研究会、2005年)

図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座)第四幕

- 日時

- 平成18年11月25日(土) 13:30〜16:30

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 「藤原氏の心は大和へ」

- プログラム

-

- 「中世の奈良町」 千田 稔(当館館長)

- 朗読 :「『更級日記』より」 都築 由美氏(アナウンサー)

- 「藤原氏の故郷意識」 瀧浪 貞子氏 (京都女子大学教授)

- 参加者数

- 約150名

瀧浪 貞子 (たきなみ さだこ)

1947年(昭和22年)大阪府生まれ。73年京都女子大学大学院修士課程修了。京都女子大学文学部教授。文学博士。専門は日本古代史。 NHK講座「歴史で見る日本」で飛鳥〜平安時代を担当(1989年〜94年)

- 著書

-

- 『日本古代宮廷社会の研究』(思文閣出版)

- 『平安建都』(集英社)

- 『最後の女帝 孝謙天皇』(吉川弘文館)

- 『帝王聖武 天平の勁き皇帝』(講談社)

- 『女性天皇』(集英社新書)など

図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座)第三幕

- 日時

- 平成18年9月23日(土) 13:30〜16:30

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 「空海の奈良」

- プログラム

-

- 「私と空海の出会い − マンダラとのご縁 −」 千田 稔(当館館長)

- 朗読 :「司馬遼太郎『空海の風景』」 都築 由美氏(フリーアナウンサー)

- 「奈良時代の仏教と空海」 西山 厚氏(奈良国立博物館教育室長)

- 「空と海と華厳の花と」 森本 公穣師(東大寺)

- 参加者数

- 約320名

図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座)第二幕

図書館劇場第二幕は、不退寺、平城上皇、在原業平をめぐる歴史を探りました。

- 日時

- 平成18年7月22日(土) 13:30〜16:30

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 「平城京は、我がふる里」

- プログラム

-

- 「幻想の平城還都−薬子の変」 千田 稔(当館館長)

- 「『伊勢物語』と在原業平」 西村 さとみ氏(奈良女子大学文学部助手)

- 「不退寺について」 松村 圭崇師(金龍山不退寺副住職)

- 大和路の文化財「佐保路」上映

- 参加者数

- 約200名

図書館劇場(県立図書情報館館長公開講座) 第一幕

図書情報館がある場所は、かつて、平城京の一角を占めた奈良の文化が成立していく重要な場所でした。また、館の東に位置する大安寺は、奈良時代の華厳教学の研究センターであり、その成果は、東大寺の大仏造立へと結実しました。図書館劇場第一幕は、その大安寺をめぐる歴史を探りました。

- 日時

- 平成18年5月27日(土) 13:30〜16:30

- 会場

- 1階 交流ホール

- テーマ

- 「未練の平城京−桓武天皇と大安寺」

- プログラム

-

- 「桓武天皇の平城京行幸」 千田 稔(当館館長)

- 「大安寺の今昔」 河野 良文(大安寺貫主)

- 「大安寺西塔発掘調査報告」 松浦 五輪美(奈良市埋蔵文化財調査センター)

- 春日大社雅楽映像の上映

- 参加者数

- 約260名

河野 良文 (こうの りょうぶん)

昭和26年1月26日 福岡県に生まれる 15才で高野山に登り、仏門に入る。 高野山大学卒業後、開教留学僧としてタイ国に派遣され3年間余、上座部仏教の研鑽を積む。 帰国後、高野山真言宗教学部勤務。尼僧修道院加行監督など。 昭和60年大安寺に入寺。副住職。 平成14年3月より貫主。奈良日独協会会長 奈良大文字保存会副会長など。