『大和錦』在郷軍人会奈良支部の活動

平時において徴兵され、数年の軍隊生活を終えた青年は除隊されると、一般社会での生活を再開します。しかし、これで兵役の義務が終わったわけではありません。

戦争になれば、赤紙によって召集され再び軍隊生活を送る必要がありました。こうした兵籍を持ち通常生活を送る青年は在郷軍人と通称されていました。

特に明治後期以降、戦時動員や社会教育の必要から、在郷軍人の組織化が進められ、明治43年には帝国在郷軍人会が成立しています。帝国在郷軍人会は、中央で機関紙『戦友』を発行するほか、奈良県支部でも「大和錦」を発行していたのが所蔵資料から確認できます。

「大和錦」は、昭和7〜10年のものが約25号分見つかっています。ここには軍人の寄稿や定期的に行われる簡閲点呼のマニュアルのほか、町村単位で組織された「分会」の活動報告が掲載されています。これを見ると、招魂祭による戦死者慰霊、各種兵事行事の補助などが分会の事業の中心だったようです。

武術大会や軍人を招いての時局、軍事講演会なども盛んで、忠魂碑を建設や分会旗を新調して入魂式といった記事も多くみられます。満州事変があり軍国熱が高まりつつも、まだ中国との戦争は本格化せず、村々には多数の在郷軍人が残っており活発な活動を展開できていたことがわかります。

また、国防婦人会の県、町村支部の設立にも在郷軍人会が深く関わっているのがわかるほか、昭和9年4月に奈良の歩兵第38聯隊が満州に派遣されると、遺家族の農事手伝いや慰安といった活動も目立つようになります。

「大和錦」所蔵リスト

- 第257号◆ 昭和7年7月5日発行 (1.7MB)

- 第263号◆ 昭和7年10月5日発行 (2.9MB)

- 第265号◆ 昭和7年11月5日発行 (1.5MB)

- 第269号◆ 昭和8年1月5日発行 (1.6MB)

- 第279号◆ 昭和8年6月5日発行 (1.6MB)

-

第281号 昭和8年7月7日発行 (2.3MB)

昭和8年7月5日発行の付録あり - 第285号◆ 昭和8年9月5日発行 (1.7MB)

- 第291号◆ 昭和8年12月5日発行 (1.7MB)

- 第293号◆ 昭和9年1月5日発行 (1.6MB)

- 第295号◆ 昭和9年2月5日発行 (1.5MB)

- 第297号◆ 昭和9年3月5日発行 (1.3MB)

-

第299号◆ 9年4月5日発行 (1.3MB)

紙面には297号と誤記 - 第301号◆ 昭和9年5月5日発行 (1.5MB)

- 第303号◆ 昭和9年6月5日発行 (1.4MB)

-

第305号 昭和9年7月5日発行 (1.6MB)

紙面には304号と誤記 - 第307号◆ 昭和9年8月5日発行 (1.5MB)

- 第309号◆ 昭和9年9月5日発行 (1.7MB)

- 第313号◆ 昭和9年11月5日発行 (1.5MB)

- 第315号◆ 昭和9年12月5日発行 (1.7MB)

- 第317号◆ 昭和10年1月5日発行 (1.5MB)

- 第319号 昭和10年2月5日発行 (1.5MB)

- 号外 昭和10年2月22日発行 (730KB)

- 第323号◆ 昭和10年4月5日発行 (1.4MB)

- 第331号◆ 昭和10年8月5日発行 (1.5MB)

・いずれも発行所は「奈良県奈良市高畑町 帝国在郷軍人会奈良支部」

・◆印は内容を掲載した「分会の報告」掲載号

大和錦265号より

大和錦291号より

大和錦293号より

大和錦299号より

大和錦307号より

大和錦315号より

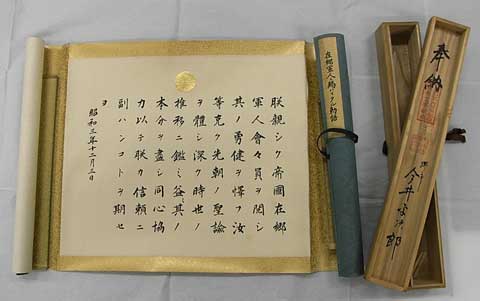

在郷軍人ニ賜ハリタル勅語