昭和18年4月号

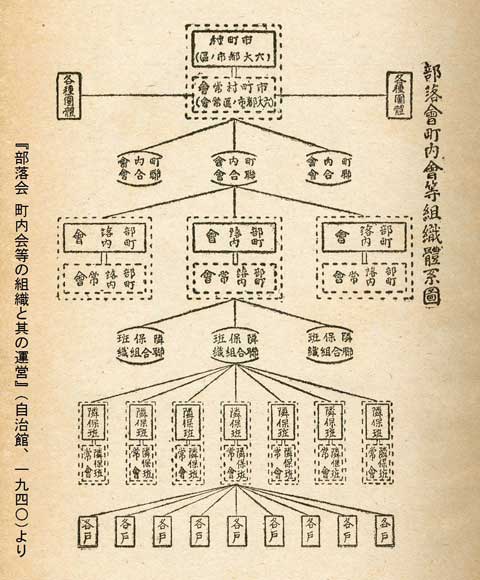

昭和15年9月、内務省は「部落会、町内会等整備指導に関する訓令」を出し、市町村の下に部落会(農村部)と町内会(都市部)を、その下に10戸程度の隣保班(通称隣組)を置いて、国民の組織化していく方針を打ち出しました。

農村部では、大字単位で置かれた町村の区や、肥料の購入等を共同で行う農事実行組合が組織されており、こうした組織の機能をも再編する形で部落会が組織されました。

一方、新興住宅地を中心に都市部では自治組織の伝統が薄い場合も多く、そうした場合には、町内会や隣組は新しく作られた場合も多くみられました。しかし、経済統制が強まり、日用品の配給が町内会、隣組を通じて行われるようになると、日々の生活に欠くことのできない存在になっていきます。

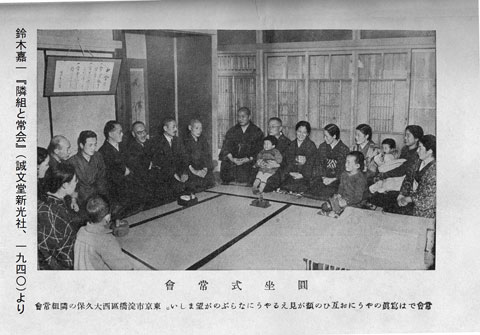

隣組、部落会又は町内会、市町村ではそれぞれ定期的な会合「常会」を開いて、系統的に上意下達・下意上達を図るものとされました。しかし、戦争が激しくなるなかで、貯蓄や生産物の供出がなかば強制的に割り当てられるなど上意下達の側面が目立つようになります。

そのため、占領軍は部落会等が日本の民主化を阻害しているとして、昭和22年に部落会や町内会の廃止を指示しました。しかし、これら組織が果たしていた役割は大きく、さまざまな形で存続し、今日の自治組織へとつながっていくことになります。

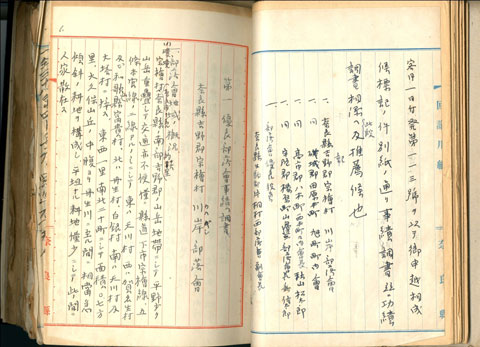

優良部落会の表彰(奈良県庁文書1-S18-23「選奨一件」より)

鈴木嘉一「隣組と常会」(誠文堂新光社、1940)より

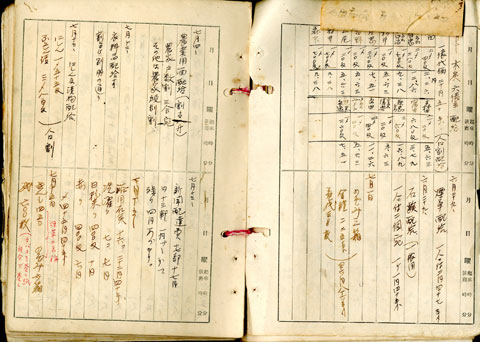

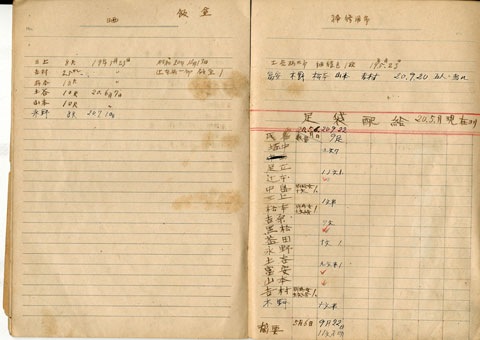

隣組による配給記録(上K.S.氏寄贈、下T.H.氏寄贈)

「大和の隣組」は昭和18年4月号から県内の全隣組にいきわたるように増刷された。戦争体験文庫にも、この4月号からのものが一部残っている。

丹波市町石上第二区北部落会会長をしていた奈良県中央図書館仲川明も、18年4月号で、増刷の経緯を説明したのち、「まづ大和の隣組や週報(政府発行の広報誌)の隣組組回覧を実行してみて、この方法はなかなか面白い、他の本も、も少しゆっくり廻して隣組で読んでみようと思はれる所は、奈良の中央図書館に相談下されば、喜んで御相談に応じ、隣組へ本を貸し出すといふことも考えて居る」と業務宣伝をしている。