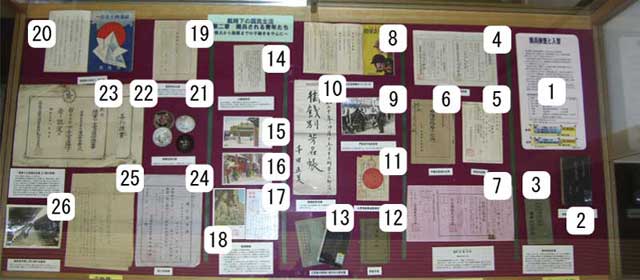

「戦時下の国民生活 徴兵される青年たち」展示資料リスト

展示品の一部を紹介しています

青年学校

-

1.徴兵される期間・国民兵でいる期間など兵役制度の仕組みを表した表や説明書のパネル

明治憲法で国民の義務として定められた兵役制度。

満20歳に達した男性に対して徴兵検査が行われ、検査の結果、青年は甲・乙・丙・丁・戊種に区分された。

当初は甲種と乙種が「合格」者とされ、その中から抽籤で入営するものが決められていた。徴兵検査は国民皆兵の日本の若者にとって重要な成人式でもあった。

現役兵になると軍隊に入り、2年間(海軍は3年間)勤務に就いた。補充兵役は必要に応じて召集された。しかし昭和14(1939)年から抽籤は廃止され、翌年には乙種が3つに分けられて、甲種と第一乙種は即入営を意味するようになった。

そして戦争が拡大するとともに兵役に服する期間も広げられ、昭和18年では、満19歳の男子に徴兵検査が行われて17歳から45歳までが兵役に服した。

さらに戦局の泥沼化により除隊した人たちや、国民兵役の男性たちまで召集を受けた。徴兵猶予を受けていた学生たちもつぎつぎと戦場に送り込まれた。

徴兵検査の区分 種別 兵役区分 備考 甲種 現役兵 1.55m以上、身体強健 第一乙種 現役兵 第二乙種 第一補充兵 第三乙種 第二補充兵 丙種 徴兵免除(国民兵役) 1.55m未満 丁種 兵役免除 1.50m未満 戊種 疾病中または病後其の他の事由により判定しがたいもの 参考:『軍隊入門必携』(明正堂、1941年3月)

原田敬一『国民軍の神話 兵士になるということ』(吉川弘文館、2001年9月) - 2.学校教練必携

-

3.青年学校手帳

昭和10年(1935)に発足した青年学校は、同14年には義務制となり、陸軍省の指導による軍事教練主体の教育機関となった。

青年学校手帳は、青年学校での出席や訓練状況、身体状態を記録するもの。徴兵検査や入営の際にもこの手帳を携帯した。

この手帳の寄贈者は理由あって中学校を退学したが、その手続きをしていなかったため、徴兵逃れを疑われて軍から呼び出しを受けた。しかしこの手帳を持っていたため、青年学校に通っていたことが証明され検挙されずにすんだという。

徴兵検査

- 4.徴兵検査通達書

- 5.現役兵証書

- 6.甲種合格者の心得

- 7.臨時召集令状(赤紙)

徴兵検査の結果現役兵となった人ではなく、国民兵役の人や除隊後に予備役となった人など在郷軍人に召集がかけられる際には、臨時召集令状(赤紙)が届けられた。

この令状は、本人に届けられた時間が昭和20年8月15日午後1時で玉音放送が流れた後だったため、受領証が切り離されることなく完全な形で残った。

入営

- 8.戦友共済保険のパンフレット

- 9.出征時ののぼりの写真

- 10.御餞別芳名帳

大日本婦人会や在郷軍人会、奈良県知事からも餞別があったことがわかる。

- 11.入営者旅客運賃割引証

- 12.軍隊手帳

- 13.入営後の教育期間に使われた教科書

軍事郵便

軍は兵士に家郷への通信を奨励し、そのための設備として野戦郵便局を開設した。戦場からの郵便は無料の取扱いを受け、「軍事郵便」のスタンプを押された。家郷からの便りも、兵士の所属部隊を記入すれば、移動する行先を追って彼らの手元に届くよう整備された。

また通信には、絵はがきもしばしば用いられた。陸軍恤兵部も絵はがきを発行し、中国の文化財等がモチーフにされた。しかし軍事郵便では相手に心配させないようにとの配慮が強く働いていた上、検閲があって、部隊の所在地や作戦行動は書くことを禁じられていたため、本音を書けることは少なかった。

- 14.入営挨拶状

兵士の通信は、入隊の挨拶から始まるのが通例だった。

決まり文句を用い、見送りと餞別の礼を述べるとともに決意を表明した。挨拶状は活版印刷またはガリ版印刷した。

- 15〜18.軍事郵便葉書で兵士から届く現地の様子を絵にした軍事郵便葉書

除隊

- 19.復員将兵心得

- 20.帰還勇士各位へ

- 21.除隊記念の盃

除隊を迎える兵士たちが購入し、親戚や知人に配られた。

- 22.善行証書

- 23.陸軍下士官適任証書

兵士は通常二等兵として入営する。

その後軍隊では同期の兵士たちを競わせ、優秀な者を一等兵、上等兵経へと昇進させた。上等兵になると数人の兵士が部下としてつき、上等兵の中でも「陸軍下士官適任証書」と「善行証書」が交付された者は、除隊時に「伍長勤務上等兵」という認定書が出された。彼らは召集の際には伍長に任官され、下士官となる。下士官は現在の用語でいえば国家公務員の一員であり、その恩賜金などを元に起業するものもあった。軍隊に入ることは、日中戦争に突入するまでは立身出世の道の1つでもあったのである。

- 24.死亡告知書(奈良聯隊區司令官)

-

25.復員省令第二号に関する通知(奈良地方世話部長)

死亡したとされる人が生還した場合の提出物などが書かれている。

- 26.列車の霊柩車両が駅に到着した時の写真